版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、 古文的標(biāo)點(diǎn)和翻譯,是古漢語(yǔ)學(xué)習(xí)中古文的標(biāo)點(diǎn)和翻譯,是古漢語(yǔ)學(xué)習(xí)中十分重要的問題。十分重要的問題。 從某種角度講,能否正確地標(biāo)點(diǎn)和翻從某種角度講,能否正確地標(biāo)點(diǎn)和翻譯文言文,是一個(gè)人古漢語(yǔ)水平高低的標(biāo)譯文言文,是一個(gè)人古漢語(yǔ)水平高低的標(biāo)志。古諺說(shuō):志。古諺說(shuō):“學(xué)識(shí)何如觀點(diǎn)書。學(xué)識(shí)何如觀點(diǎn)書。”古文的標(biāo)點(diǎn)和翻譯本身雖然也有一些古文的標(biāo)點(diǎn)和翻譯本身雖然也有一些理論,但它們更多的是理論,但它們更多的是偏重于實(shí)踐偏重于實(shí)踐,偏重,偏重于用古漢語(yǔ)的理論(特別是詞匯、語(yǔ)法、于用古漢語(yǔ)的理論(特別是詞匯、語(yǔ)法、音韻理論)來(lái)指導(dǎo)文言文閱讀的實(shí)踐。音韻理論)來(lái)指導(dǎo)文言文閱讀的實(shí)踐。1.何為何為“句讀句讀”?

2、我國(guó)古代稱給文章斷句為我國(guó)古代稱給文章斷句為“句讀句讀”。古。古人研讀經(jīng)書要自己斷句,人研讀經(jīng)書要自己斷句,一句話讀完一句話讀完,常在字,常在字的旁邊加圓圈或打勾,這種地方叫做的旁邊加圓圈或打勾,這種地方叫做“句句”;一句話沒完一句話沒完,但需要停頓一下,就在字的下面,但需要停頓一下,就在字的下面加以頓點(diǎn)兒,這種地方叫做加以頓點(diǎn)兒,這種地方叫做“讀讀”。所謂句讀,。所謂句讀,“凡經(jīng)文凡經(jīng)文語(yǔ)絕處謂之語(yǔ)絕處謂之句句,語(yǔ)未絕而點(diǎn)之以便語(yǔ)未絕而點(diǎn)之以便誦詠謂之誦詠謂之讀讀。”(法華文句記法華文句記)從這段)從這段話來(lái)看,句指的是意思完整的一個(gè)語(yǔ)段,讀指的話來(lái)看,句指的是意思完整的一個(gè)語(yǔ)段,讀指的是語(yǔ)

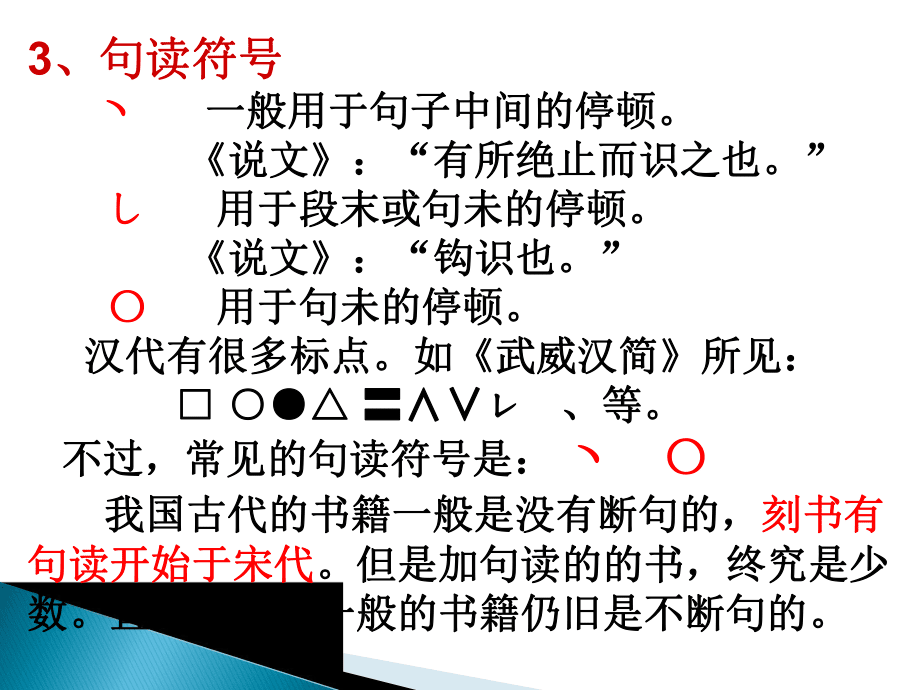

3、氣可以停頓的更小語(yǔ)段。是語(yǔ)氣可以停頓的更小語(yǔ)段。 2、句讀的重要性:、句讀的重要性: 古人讀書,非常重視句讀,古人讀書,非常重視句讀,禮記禮記學(xué)記學(xué)記記載說(shuō):記載說(shuō):“一年視一年視離經(jīng)辨志離經(jīng)辨志。” “離經(jīng),斷句離經(jīng),斷句絕也絕也。辨志,謂別其心意所趣鄉(xiāng)也。辨志,謂別其心意所趣鄉(xiāng)也。”孔穎達(dá)疏:孔穎達(dá)疏:“離經(jīng)謂離析經(jīng)理,使章句斷絕也。離經(jīng)謂離析經(jīng)理,使章句斷絕也。” 東漢高誘在東漢高誘在淮南子敘淮南子敘中說(shuō):中說(shuō):“自誘之少,自誘之少,從故侍中同縣盧君,受其從故侍中同縣盧君,受其句讀句讀。” 韓愈在韓愈在師說(shuō)師說(shuō)中說(shuō):中說(shuō):“彼童子之師,授之彼童子之師,授之書而習(xí)其書而習(xí)其句讀句讀者。者。

4、” 可見古人讀書都是從小就學(xué)習(xí)句讀。可見古人讀書都是從小就學(xué)習(xí)句讀。3、句讀符號(hào)、句讀符號(hào) 一般用于句子中間的停頓。一般用于句子中間的停頓。 說(shuō)文說(shuō)文:“有所絕止而識(shí)之也。有所絕止而識(shí)之也。” 用于段末或句未的停頓。用于段末或句未的停頓。 說(shuō)文說(shuō)文:“鉤識(shí)也。鉤識(shí)也。” 用于句未的停頓。用于句未的停頓。 漢代有很多標(biāo)點(diǎn)。如漢代有很多標(biāo)點(diǎn)。如武威漢簡(jiǎn)武威漢簡(jiǎn)所見:所見: 、等。、等。 不過(guò),常見的句讀符號(hào)是:不過(guò),常見的句讀符號(hào)是: 我國(guó)古代的書籍一般是沒有斷句的,我國(guó)古代的書籍一般是沒有斷句的,刻書有刻書有句讀開始于宋代句讀開始于宋代。但是加句讀的的書,終究是少。但是加句讀的的書,終究是少數(shù)。

5、直到清末,一般的書籍仍舊是不斷句的。數(shù)。直到清末,一般的書籍仍舊是不斷句的。 4. 什么是標(biāo)點(diǎn)符號(hào)什么是標(biāo)點(diǎn)符號(hào) 標(biāo)點(diǎn)符號(hào)是標(biāo)點(diǎn)符號(hào)是“五四五四”運(yùn)動(dòng)以后,隨著新文學(xué)運(yùn)動(dòng)以后,隨著新文學(xué)運(yùn)動(dòng)的開展,而在我國(guó)興起并在實(shí)踐中日益完善運(yùn)動(dòng)的開展,而在我國(guó)興起并在實(shí)踐中日益完善的、用來(lái)表示停頓、語(yǔ)氣、語(yǔ)法關(guān)系以及詞語(yǔ)性的、用來(lái)表示停頓、語(yǔ)氣、語(yǔ)法關(guān)系以及詞語(yǔ)性質(zhì)和作用的書寫符號(hào)。質(zhì)和作用的書寫符號(hào)。 我國(guó)現(xiàn)行的標(biāo)點(diǎn)符號(hào),包括:句號(hào)我國(guó)現(xiàn)行的標(biāo)點(diǎn)符號(hào),包括:句號(hào)( 。 )、問、問號(hào)號(hào)( ? )、感嘆號(hào)、感嘆號(hào)( ! )、逗號(hào)、逗號(hào)( , )、頓號(hào)、頓號(hào)( 、 )、分、分號(hào)號(hào)( ; )、冒號(hào)、冒號(hào)( :

6、)、引號(hào)、引號(hào)(“ ”、 )、括號(hào)、括號(hào)(、 ( )、 、 【 】)、破折號(hào)、破折號(hào)()、省略號(hào)省略號(hào)()、著重號(hào)、著重號(hào)( )、連接號(hào)、連接號(hào)( )、間隔、間隔號(hào)號(hào)( )、書名號(hào)、書名號(hào)( 、 )、專名號(hào)、專名號(hào) ( ),等等。,等等。 5.標(biāo)點(diǎn)符號(hào)和句讀之間的差別標(biāo)點(diǎn)符號(hào)和句讀之間的差別 1古人所說(shuō)的古人所說(shuō)的“句句”和和“讀讀”,其含義廣泛,不,其含義廣泛,不同于今天的同于今天的“句號(hào)句號(hào)”和和“逗號(hào)逗號(hào)”。2古代的句讀一般只用兩種符號(hào):古代的句讀一般只用兩種符號(hào):“。”和和“、” 。標(biāo)點(diǎn)符號(hào)的數(shù)量比句讀符號(hào)多。標(biāo)點(diǎn)符號(hào)的數(shù)量比句讀符號(hào)多。 3標(biāo)點(diǎn)符號(hào)的作用比句讀符號(hào)豐富。句讀只起斷標(biāo)點(diǎn)

7、符號(hào)的作用比句讀符號(hào)豐富。句讀只起斷句的作用,只表停頓,它既不能表示句子的各句的作用,只表停頓,它既不能表示句子的各種語(yǔ)氣,也不能表示句子之間的復(fù)雜關(guān)系。種語(yǔ)氣,也不能表示句子之間的復(fù)雜關(guān)系。 4古人關(guān)于句子的概念也和我們現(xiàn)在不同,現(xiàn)代古人關(guān)于句子的概念也和我們現(xiàn)在不同,現(xiàn)代漢語(yǔ)有單句復(fù)句的區(qū)別,如果是復(fù)句,就是由漢語(yǔ)有單句復(fù)句的區(qū)別,如果是復(fù)句,就是由兩個(gè)以上的分句組成,而古人是把分句也說(shuō)成兩個(gè)以上的分句組成,而古人是把分句也說(shuō)成句子。句子。 下面就論語(yǔ)下面就論語(yǔ)子路中的一章,以子路中的一章,以十三經(jīng)注疏十三經(jīng)注疏論語(yǔ)注疏的句讀與楊伯峻論語(yǔ)注疏的句讀與楊伯峻論語(yǔ)譯注的標(biāo)點(diǎn)比較:論語(yǔ)譯注的標(biāo)點(diǎn)

8、比較: 論語(yǔ)注疏:子曰論語(yǔ)注疏:子曰。誦詩(shī)三百誦詩(shī)三百。授之授之以政。不達(dá)以政。不達(dá)。使于四方使于四方。不能專對(duì)不能專對(duì)。雖多雖多。亦奚以為亦奚以為。 論語(yǔ)譯注:子曰論語(yǔ)譯注:子曰:“誦詩(shī)三百誦詩(shī)三百,授授之以政之以政,不達(dá)不達(dá);使于四方使于四方,不能專對(duì)不能專對(duì);雖雖多多,亦奚以為亦奚以為?”6. 6.古文標(biāo)點(diǎn)的原則古文標(biāo)點(diǎn)的原則(1 1)首先)首先應(yīng)該做到標(biāo)點(diǎn)后的字句都能講應(yīng)該做到標(biāo)點(diǎn)后的字句都能講得通得通(2 2)其次)其次應(yīng)該做到標(biāo)點(diǎn)后每一句話的內(nèi)應(yīng)該做到標(biāo)點(diǎn)后每一句話的內(nèi)容都符合情理容都符合情理(3 3)最后)最后還應(yīng)該做到標(biāo)點(diǎn)后的語(yǔ)法和語(yǔ)還應(yīng)該做到標(biāo)點(diǎn)后的語(yǔ)法和語(yǔ)音現(xiàn)象都和古代漢語(yǔ)

9、符合。音現(xiàn)象都和古代漢語(yǔ)符合。 標(biāo)點(diǎn)后的每一個(gè)字每一句話都應(yīng)該講得通,標(biāo)點(diǎn)后的每一個(gè)字每一句話都應(yīng)該講得通,如果有講不通的地方,很有可能就是標(biāo)點(diǎn)不正如果有講不通的地方,很有可能就是標(biāo)點(diǎn)不正確。確。 (誤)(誤):(漢景帝四年)秋,赦徒作陽(yáng)陵(漢景帝四年)秋,赦徒作陽(yáng)陵者死罪;欲腐者,許之。者死罪;欲腐者,許之。 (中華書局版,標(biāo)點(diǎn)本漢書)(中華書局版,標(biāo)點(diǎn)本漢書) 所以正確的標(biāo)點(diǎn)應(yīng)該是:所以正確的標(biāo)點(diǎn)應(yīng)該是:“赦徒作陽(yáng)陵者赦徒作陽(yáng)陵者。死罪欲腐者許之。死罪欲腐者許之。” 意思是說(shuō)那些被罰勞役的人就全部赦免;意思是說(shuō)那些被罰勞役的人就全部赦免;原來(lái)被判死罪的人,如果他們?cè)敢馐芨淘瓉?lái)被判死罪的人

10、,如果他們?cè)敢馐芨痰脑挘部梢悦馑溃簿褪窃试S他們用腐的話,也可以免死,也就是允許他們用腐刑來(lái)代替死刑。刑來(lái)代替死刑。(誤)(誤):晝居外次,晨門曰:晝居外次,晨門曰:“有九疑生持一有九疑生持一刺來(lái)謁,立西街以須。刺來(lái)謁,立西街以須。”生危冠方袂,淺拱舒生危冠方袂,淺拱舒拜,且前致詞稱。贄其文,頗涉獵前言。拜,且前致詞稱。贄其文,頗涉獵前言。 (劉禹錫送魯周儒赴舉詩(shī)引)(劉禹錫送魯周儒赴舉詩(shī)引) (誤):(誤):子厚前時(shí)少年子厚前時(shí)少年, ,勇于為人勇于為人。不自貴重,不自貴重,顧籍謂功業(yè)可立就。顧籍謂功業(yè)可立就。 (韓愈柳子厚墓志銘)(韓愈柳子厚墓志銘) 所謂所謂“符合情理符合情理”,指的

11、是不但要和客觀,指的是不但要和客觀事物的情理相一致,而且要和上下文所述事物的情理相一致,而且要和上下文所述的情理相一致。的情理相一致。標(biāo)點(diǎn)出來(lái)的句子如果不合情理,那就說(shuō)明標(biāo)點(diǎn)出來(lái)的句子如果不合情理,那就說(shuō)明標(biāo)點(diǎn)有錯(cuò)誤。這種錯(cuò)誤還比較常見,不細(xì)標(biāo)點(diǎn)有錯(cuò)誤。這種錯(cuò)誤還比較常見,不細(xì)心觀察就不容易發(fā)現(xiàn)。心觀察就不容易發(fā)現(xiàn)。 (誤)(誤)龍者鱗蟲之長(zhǎng),王符言其形有九,似頭,龍者鱗蟲之長(zhǎng),王符言其形有九,似頭,似駝角,似鹿眼,似兔耳,似牛項(xiàng),似蛇腹,似駝角,似鹿眼,似兔耳,似牛項(xiàng),似蛇腹,似蜃鱗,似鯉爪,似鷹掌,似虎是也。似蜃鱗,似鯉爪,似鷹掌,似虎是也。 (正)(正)“ “龍者,鱗蟲之長(zhǎng)。王符言其形有

12、龍者,鱗蟲之長(zhǎng)。王符言其形有九似九似:頭似駝、角似鹿、眼似兔、耳似:頭似駝、角似鹿、眼似兔、耳似牛、項(xiàng)似蛇、腹似蜃、鱗似鯉、爪似鷹,牛、項(xiàng)似蛇、腹似蜃、鱗似鯉、爪似鷹,掌似虎是也。掌似虎是也。”(誤)(誤)李氏子蟠,年十七,好古文六藝經(jīng)李氏子蟠,年十七,好古文六藝經(jīng)傳,皆通習(xí)之。傳,皆通習(xí)之。 (韓愈師說(shuō))(韓愈師說(shuō)) (正)(正)“ “李氏子蟠,年十七,李氏子蟠,年十七,好古文,六藝好古文,六藝經(jīng)傳皆通習(xí)之經(jīng)傳皆通習(xí)之。 ”李子蟠愛好的是古文,通習(xí)的是六藝經(jīng)傳,這樣才符合李子蟠愛好的是古文,通習(xí)的是六藝經(jīng)傳,這樣才符合韓愈的原意。韓愈的原意。(誤)(誤):齊師敗績(jī)。公將馳之。劌曰:齊師敗績(jī)。

13、公將馳之。劌曰:“未可。未可。”下視其轍,登軾而望之,曰:下視其轍,登軾而望之,曰:“可矣。可矣。”遂逐齊師。(左傳遂逐齊師。(左傳莊公十莊公十年)年) 正確的標(biāo)點(diǎn)應(yīng)該是:正確的標(biāo)點(diǎn)應(yīng)該是:“登,軾而望之登,軾而望之”。“登登”指登上兵車,和前句的指登上兵車,和前句的“下下”(下了兵車)相(下了兵車)相對(duì);對(duì);“軾軾”在這里用如動(dòng)詞,是在這里用如動(dòng)詞,是扶著車前橫木扶著車前橫木的意思。的意思。前句前句“下視其轍下視其轍”也應(yīng)該相應(yīng)的改為也應(yīng)該相應(yīng)的改為“下,視其轍下,視其轍”。正確的標(biāo)點(diǎn)應(yīng)該是:正確的標(biāo)點(diǎn)應(yīng)該是:“齊師敗績(jī)。公將馳之。齊師敗績(jī)。公將馳之。劌曰:劌曰:未可。未可。下,視其轍,登,

14、軾下,視其轍,登,軾而望之,曰:而望之,曰:可矣。可矣。遂逐齊師。遂逐齊師。” (誤)(誤):諸壘相次土崩,悉棄其器甲,爭(zhēng)諸壘相次土崩,悉棄其器甲,爭(zhēng)投水死者十余萬(wàn),斬首亦如之。投水死者十余萬(wàn),斬首亦如之。 (資自通鑒卷三十七)(資自通鑒卷三十七)(正)(正) “ “諸壘相次土崩,悉棄其器甲,諸壘相次土崩,悉棄其器甲,爭(zhēng)投爭(zhēng)投水,死者十余萬(wàn)水,死者十余萬(wàn),斬首亦如之。,斬首亦如之。 ” 我們標(biāo)點(diǎn)的是古文,這就要求我們必須符合古代我們標(biāo)點(diǎn)的是古文,這就要求我們必須符合古代的語(yǔ)法規(guī)律和虛詞用法;如果標(biāo)點(diǎn)有押韻的地方,還的語(yǔ)法規(guī)律和虛詞用法;如果標(biāo)點(diǎn)有押韻的地方,還必須和古代音韻相符。這也是衡量標(biāo)點(diǎn)

15、是否正確的一必須和古代音韻相符。這也是衡量標(biāo)點(diǎn)是否正確的一個(gè)重要指標(biāo)。例如:個(gè)重要指標(biāo)。例如:(誤)(誤):建一官而三物成,能舉善也夫,唯建一官而三物成,能舉善也夫,唯善,故能舉其類。善,故能舉其類。 (正)(正):建一官而三物成,能舉善建一官而三物成,能舉善也,夫也,夫唯善唯善,故能舉其類。,故能舉其類。 從上面所舉的各方面的例子來(lái)看古書的標(biāo)點(diǎn)問題有從上面所舉的各方面的例子來(lái)看古書的標(biāo)點(diǎn)問題有各種不同情況,有些明顯的錯(cuò)誤很容易看出來(lái),但多數(shù)各種不同情況,有些明顯的錯(cuò)誤很容易看出來(lái),但多數(shù)情況是需要仔細(xì)玩味文意,才能判斷標(biāo)點(diǎn)是否正確的。情況是需要仔細(xì)玩味文意,才能判斷標(biāo)點(diǎn)是否正確的。不但現(xiàn)代人

16、標(biāo)點(diǎn)的古書常常有錯(cuò)誤的地方,就是古代的不但現(xiàn)代人標(biāo)點(diǎn)的古書常常有錯(cuò)誤的地方,就是古代的注疏家對(duì)某些文句也往往有不同的句讀法,我們必須具注疏家對(duì)某些文句也往往有不同的句讀法,我們必須具備審辨的能力不可盲從一家。備審辨的能力不可盲從一家。 當(dāng)然,有時(shí)兩種標(biāo)點(diǎn)甚至兩種斷句都可以講得通,當(dāng)然,有時(shí)兩種標(biāo)點(diǎn)甚至兩種斷句都可以講得通,這就應(yīng)該屬于百家爭(zhēng)鳴的范圍,不必強(qiáng)行斷定誰(shuí)是誰(shuí)非。這就應(yīng)該屬于百家爭(zhēng)鳴的范圍,不必強(qiáng)行斷定誰(shuí)是誰(shuí)非。 7、標(biāo)點(diǎn)古文的具體方法、標(biāo)點(diǎn)古文的具體方法 標(biāo)點(diǎn)古文的操作步驟是標(biāo)點(diǎn)古文的操作步驟是:拿到一篇沒有標(biāo)點(diǎn)符:拿到一篇沒有標(biāo)點(diǎn)符號(hào)的古文,號(hào)的古文,首先首先要仔細(xì)閱讀,基本上讀懂

17、其意思。要仔細(xì)閱讀,基本上讀懂其意思。然后然后,根據(jù)一些明顯的標(biāo)志,根據(jù)一些明顯的標(biāo)志(如虛詞、對(duì)話等如虛詞、對(duì)話等),把容易分辨的句子先斷開把容易分辨的句子先斷開(“句讀句讀”或斷句或斷句),逐漸,逐漸縮小范圍。縮小范圍。第三步第三步,對(duì)不易斷開的地方,要認(rèn)真推敲每個(gè),對(duì)不易斷開的地方,要認(rèn)真推敲每個(gè)詞的含義和可能的用法,并聯(lián)系上下文的意思和詞的含義和可能的用法,并聯(lián)系上下文的意思和句式的特點(diǎn),確定在適當(dāng)?shù)牡胤綌嗑洹>涫降奶攸c(diǎn),確定在適當(dāng)?shù)牡胤綌嗑洹W詈笞詈螅俑鶕?jù)語(yǔ)意、語(yǔ)氣等情況,在斷句的地,再根據(jù)語(yǔ)意、語(yǔ)氣等情況,在斷句的地方,加上相應(yīng)的標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。方,加上相應(yīng)的標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。 借助慣用句型:

18、借助慣用句型: 古代漢語(yǔ)中有許多固定句式,每種固定句式古代漢語(yǔ)中有許多固定句式,每種固定句式都可以斷句,都是句讀所在的標(biāo)志。都可以斷句,都是句讀所在的標(biāo)志。 判斷判斷句的句的“者,者,也也”式。式。 被動(dòng)被動(dòng)句的句的“為為所所”式、式、“見見于于”式。式。 還有些還有些習(xí)慣習(xí)慣句式,如句式,如“有有者者”、“若(如、若(如、奈)奈)何何”、“無(wú)乃無(wú)乃乎乎”、“得無(wú)得無(wú)乎乎”、“豈不豈不乎乎”、“何其何其也也”、“何何之有之有”、“何何為為”等等。等等。 這些格式都可以作為斷句的標(biāo)志。這些格式都可以作為斷句的標(biāo)志。借助虛詞:借助虛詞: (1)在句首虛詞之前斷句在句首虛詞之前斷句。 句首虛詞常常用

19、于領(lǐng)句,之前是另一個(gè)句子,其后句首虛詞常常用于領(lǐng)句,之前是另一個(gè)句子,其后又是另一個(gè)句子,找準(zhǔn)了句首虛詞即可在此處斷開。又是另一個(gè)句子,找準(zhǔn)了句首虛詞即可在此處斷開。 常用的常用的句首語(yǔ)氣詞句首語(yǔ)氣詞有有“夫夫”(“且夫且夫”、“今夫今夫”、“故夫故夫”)“蓋蓋”、“惟惟”(“其唯其唯”“”“豈唯豈唯”)“然且然且”、“何為何為”、“何以何以”、“何其何其”等,其前等,其前一般斷句;一般斷句;連詞連詞“茍茍”、“即即”、“使使”、“即使即使”、“向使向使”、“假使假使”、“縱縱”“”“縱使縱使”、“雖雖”、“然而然而”等,一般處在分句之首,其前多可斷;等,一般處在分句之首,其前多可斷;時(shí)間時(shí)間

20、副詞有副詞有:“是時(shí)是時(shí)”、“昔者昔者”、“向者向者”、“方今方今”、“既而既而”、“既已既已”等。等。借助虛詞:借助虛詞: (2)在句尾虛詞之后斷句。在句尾虛詞之后斷句。 句尾語(yǔ)氣詞句尾語(yǔ)氣詞有有“也也”、“矣矣”、“焉焉”、“哉哉”、“乎乎”、“與與”、“耶(邪)耶(邪)”、“耳耳”、“而已而已”等。等。彭端淑彭端淑為學(xué)一首示子侄為學(xué)一首示子侄: “天下事有難易天下事有難易乎乎?為為之之,則則難者亦易難者亦易矣矣;不;不為,為,則則易者亦難易者亦難矣矣。吾資之昏不逮人。吾資之昏不逮人也也,吾材之,吾材之庸不逮人庸不逮人也也;旦旦而學(xué);旦旦而學(xué)之之,久而不怠,久而不怠焉焉,迄乎成,迄乎成,而

21、而亦不知其昏與庸亦不知其昏與庸也也。吾資之聰倍人。吾資之聰倍人也也,吾材之,吾材之敏倍人敏倍人也也;屏棄而不用,其與昏與庸無(wú)以異;屏棄而不用,其與昏與庸無(wú)以異也也。然則然則昏庸聰敏之用,昏庸聰敏之用,豈豈有常有常哉哉?”虛詞的主要作用是表示語(yǔ)法關(guān)系和語(yǔ)氣。連詞經(jīng)虛詞的主要作用是表示語(yǔ)法關(guān)系和語(yǔ)氣。連詞經(jīng)常起聯(lián)接詞組和分句的作用,句尾語(yǔ)氣詞通常用常起聯(lián)接詞組和分句的作用,句尾語(yǔ)氣詞通常用于句末,嘆詞一般單用,代詞常在句末。于句末,嘆詞一般單用,代詞常在句末。值得注意的是值得注意的是:語(yǔ)氣詞語(yǔ)氣詞“也也”雖然大量用于句末,雖然大量用于句末,但有時(shí)也用于句中,不能一看到但有時(shí)也用于句中,不能一看到“

22、也也”字就斷句。字就斷句。在某些實(shí)詞的前后斷句。在某些實(shí)詞的前后斷句。 文言文的句子大多數(shù)是按照主謂賓的語(yǔ)序構(gòu)文言文的句子大多數(shù)是按照主謂賓的語(yǔ)序構(gòu)成的,很多時(shí)候,句子是用名詞領(lǐng)句的,也會(huì)用成的,很多時(shí)候,句子是用名詞領(lǐng)句的,也會(huì)用名詞結(jié)尾。只要弄清楚了名詞是作主語(yǔ)還是作賓名詞結(jié)尾。只要弄清楚了名詞是作主語(yǔ)還是作賓語(yǔ),就可以在其前后點(diǎn)斷了。語(yǔ),就可以在其前后點(diǎn)斷了。 常見的常見的名詞有人名,有方位名詞名詞有人名,有方位名詞“東、南、西、東、南、西、北、上、下、左、右、中北、上、下、左、右、中”等。等。在某些實(shí)詞的前后斷句。在某些實(shí)詞的前后斷句。謙詞或者敬詞也用于領(lǐng)句謙詞或者敬詞也用于領(lǐng)句,其前

23、可斷,如:,其前可斷,如:“公公”、“足下足下”、“孤孤”、“寡人寡人”、“竊竊”、“夫子夫子”、“先生先生”、“仆仆”、“愚愚”等。等。 君君處北海、處北海、寡人寡人處南海處南海齊桓公伐楚盟屈完齊桓公伐楚盟屈完賜我先君履、賜我先君履、東東至于海、至于海、西西至于河、至于河、南南至于穆至于穆陵、陵、北北至于無(wú)棣。至于無(wú)棣。左傳左傳楚屈完來(lái)盟于師楚屈完來(lái)盟于師 很多代詞也可領(lǐng)句很多代詞也可領(lǐng)句,其前可斷,常見的代,其前可斷,常見的代詞有詞有人稱代詞人稱代詞“朕、予、余、吾、汝、爾、乃、朕、予、余、吾、汝、爾、乃、若、其、彼、夫若、其、彼、夫”等,等,指示代詞指示代詞“是、此、斯、是、此、斯、茲、

24、他、各、每、或、莫、若、爾、然茲、他、各、每、或、莫、若、爾、然”等,等,疑疑問代詞問代詞“誰(shuí)、孰、何、胡、奚、曷誰(shuí)、孰、何、胡、奚、曷”等。等。 不過(guò)要注意的是上述名詞、敬詞、謙詞、代詞等不過(guò)要注意的是上述名詞、敬詞、謙詞、代詞等既可以作句子的主語(yǔ)放在既可以作句子的主語(yǔ)放在句首句首,也可以作句子的也可以作句子的賓語(yǔ)賓語(yǔ)放在動(dòng)詞謂語(yǔ)之后(謙詞敬詞一般不做賓放在動(dòng)詞謂語(yǔ)之后(謙詞敬詞一般不做賓語(yǔ)),在斷句時(shí)一定要弄清楚到底是作主語(yǔ)還是語(yǔ)),在斷句時(shí)一定要弄清楚到底是作主語(yǔ)還是作賓語(yǔ),如果是作主語(yǔ),才能在其前點(diǎn)斷,作賓作賓語(yǔ),如果是作主語(yǔ),才能在其前點(diǎn)斷,作賓語(yǔ)則可考慮其后能否點(diǎn)斷。語(yǔ)則可考慮其后

25、能否點(diǎn)斷。借助對(duì)話標(biāo)志:借助對(duì)話標(biāo)志: 古漢語(yǔ)中,古漢語(yǔ)中,“問、云、曰問、云、曰”是表示對(duì)話關(guān)是表示對(duì)話關(guān)系的動(dòng)詞,在一般情況下,都要在它們的后面點(diǎn)系的動(dòng)詞,在一般情況下,都要在它們的后面點(diǎn)斷。但如果不表示對(duì)話關(guān)系,而只是一種客觀的斷。但如果不表示對(duì)話關(guān)系,而只是一種客觀的表述,就不能點(diǎn)斷。表述,就不能點(diǎn)斷。 標(biāo)點(diǎn)的時(shí)候,要將記言部分與記事部分或作標(biāo)點(diǎn)的時(shí)候,要將記言部分與記事部分或作者的議論部分準(zhǔn)確地分開,以防引文上溢,下衍,者的議論部分準(zhǔn)確地分開,以防引文上溢,下衍,中斷,不足。中斷,不足。 標(biāo)點(diǎn)記言部分要注意弄清人物之間的關(guān)系,標(biāo)點(diǎn)記言部分要注意弄清人物之間的關(guān)系,同時(shí)要善于識(shí)別人名。

26、同時(shí)要善于識(shí)別人名。 A:子:子 貢貢 問問 政政 子子 曰曰 足足 食食 足足 兵兵 民民 信信 之之 矣矣 子子貢貢 曰曰 必必 不不 得得 已已 而而 去去 于于 斯斯 三三 者者 何何 先先 曰曰 去去兵兵 子子 貢貢 曰曰 必必 不不 得得 已已 而而 去去 于于 斯斯 二二 者者 何何 先先曰曰 去去 食食 自自 古古 皆皆 有有 死死 民民 無(wú)無(wú) 信信 不不 立立A:子:子 貢貢 問問 政政 子子 曰曰 足足 食食 足足 兵兵 民民 信信 之之 矣矣 子子貢貢 曰曰 必必 不不 得得 已已 而而 去去 于于 斯斯 三三 者者 何何 先先 曰曰 去去兵兵 子子 貢貢 曰曰 必必 不

27、不 得得 已已 而而 去去 于于 斯斯 二二 者者 何何 先先曰曰 去去 食食 自自 古古 皆皆 有有 死死 民民 無(wú)無(wú) 信信 不不 立立(標(biāo)點(diǎn))(標(biāo)點(diǎn))子貢問政。子曰:子貢問政。子曰:“足食,足兵,足食,足兵,民信之矣。民信之矣。”子貢曰:子貢曰:“必不得已而去,必不得已而去,于斯三者何先?于斯三者何先?”曰:曰:“去兵。去兵。”子貢曰:子貢曰:“必不得已而去,于斯二者何先?必不得已而去,于斯二者何先?”曰:曰:“去食。自古皆有死,民無(wú)信不立。去食。自古皆有死,民無(wú)信不立。” B:陽(yáng):陽(yáng) 貨貨 欲欲 見見 孔孔 子子 孔孔 子子 不不 見見 歸歸 孔孔 子子 豚豚 孔孔子子 時(shí)時(shí) 其其 亡亡

28、 也也 而而 往往 拜拜 之之 遇遇 諸諸 涂涂 謂謂 孔孔 子子 曰曰來(lái)來(lái) 予予 與與 爾爾 言言 曰曰 懷懷 其其 寶寶 而而 迷迷 其其 邦邦 可可 謂謂 仁仁乎乎 曰曰 不不 可可 好好 從從 事事 而而 亟亟 失失 時(shí)時(shí) 可可 謂謂 知知 乎曰乎曰 不不 可可 日日 月月 逝逝 矣矣 歲歲 不不 我我 與與 孔孔 子子 曰曰 諾諾 吾吾 將將仕仕 矣矣 B:陽(yáng):陽(yáng) 貨貨 欲欲 見見 孔孔 子子 孔孔 子子 不不 見見 歸歸 孔孔 子子 豚豚 孔孔子子 時(shí)時(shí) 其其 亡亡 也也 而而 往往 拜拜 之之 遇遇 諸諸 涂涂 謂謂 孔孔 子子 曰曰來(lái)來(lái) 予予 與與 爾爾 言言 曰曰 懷懷 其其

29、 寶寶 而而 迷迷 其其 邦邦 可可 謂謂 仁仁乎乎 曰曰 不不 可可 好好 從從 事事 而而 亟亟 失失 時(shí)時(shí) 可可 謂謂 知知 乎曰乎曰 不不 可可 日日 月月 逝逝 矣矣 歲歲 不不 我我 與與 孔孔 子子 曰曰 諾諾 吾吾 將將仕仕 矣矣(標(biāo)點(diǎn))(標(biāo)點(diǎn))陽(yáng)貨欲見孔子,孔子不見,歸孔子豚。陽(yáng)貨欲見孔子,孔子不見,歸孔子豚。孔子時(shí)其亡也,而往拜之。遇諸涂。謂孔子曰:孔子時(shí)其亡也,而往拜之。遇諸涂。謂孔子曰:“來(lái)!予與爾言。來(lái)!予與爾言。”曰:曰:“懷其寶而迷其邦,可懷其寶而迷其邦,可謂仁乎?謂仁乎?”曰:曰:“不可!不可!”好從事而亟失時(shí),可好從事而亟失時(shí),可謂知乎?謂知乎?”曰:曰:“不

30、可!不可!”“”“日月逝矣,歲不我日月逝矣,歲不我與。與。”孔子曰:孔子曰:“諾,吾將仕矣。諾,吾將仕矣。”借助修辭手段:借助修辭手段: 古文中有大量的整齊句式,其中還有相當(dāng)多古文中有大量的整齊句式,其中還有相當(dāng)多的的對(duì)偶句和排比句對(duì)偶句和排比句。這些句式,句法結(jié)構(gòu)相同。這些句式,句法結(jié)構(gòu)相同或相似,字?jǐn)?shù)大致整齊,形成一種鮮明的特點(diǎn)。或相似,字?jǐn)?shù)大致整齊,形成一種鮮明的特點(diǎn)。抓住這種特點(diǎn)就比較容易確定句讀的位置,便于抓住這種特點(diǎn)就比較容易確定句讀的位置,便于斷句。除對(duì)偶、排比外,還有連珠、反復(fù)、層遞斷句。除對(duì)偶、排比外,還有連珠、反復(fù)、層遞等多種修辭手段。等多種修辭手段。A:孫:孫 子子 曰曰

31、 凡凡 用用 兵兵 之之 法法 全全 國(guó)國(guó) 為為 上上 破破 國(guó)國(guó) 次次之之 全全 軍軍 為為 上上 破破 軍軍 次次 之之 全全 旅旅 為為 上上 破破 旅旅 次次之之 全全 卒卒 為為 上上 破破 卒卒 次次 之之 全全 伍伍 為為 上上 破破 伍伍 次次 之之 是是 故百故百 戰(zhàn)戰(zhàn) 百百 勝勝 非非 善善 之之 善善 也也 不不 戰(zhàn)戰(zhàn) 而而 屈屈 人人 之之 兵兵 善善 之之 善善 者者 也也A:孫:孫 子子 曰曰 凡凡 用用 兵兵 之之 法法 全全 國(guó)國(guó) 為為 上上 破破 國(guó)國(guó) 次次之之 全全 軍軍 為為 上上 破破 軍軍 次次 之之 全全 旅旅 為為 上上 破破 旅旅 次次之之 全全

32、 卒卒 為為 上上 破破 卒卒 次次 之之 全全 伍伍 為為 上上 破破 伍伍 次次 之之 是是 故百故百 戰(zhàn)戰(zhàn) 百百 勝勝 非非 善善 之之 善善 也也 不不 戰(zhàn)戰(zhàn) 而而 屈屈 人人 之之 兵兵 善善 之之 善善 者者 也也(標(biāo)點(diǎn))(標(biāo)點(diǎn))孫子曰:凡用兵之法,全國(guó)為上,孫子曰:凡用兵之法,全國(guó)為上,破國(guó)次之破國(guó)次之全軍為上,破軍次之全軍為上,破軍次之全旅為全旅為上,破旅次之上,破旅次之全卒為上,破卒次之全卒為上,破卒次之全全伍為上,破伍次之。是故百戰(zhàn)百勝,非善伍為上,破伍次之。是故百戰(zhàn)百勝,非善之善也之善也不戰(zhàn)而屈人之兵,善之善者也。不戰(zhàn)而屈人之兵,善之善者也。注意兩個(gè)相同詞語(yǔ)的連用注意兩個(gè)

33、相同詞語(yǔ)的連用 古文中兩個(gè)相同詞語(yǔ)連用,如果不屬于形古文中兩個(gè)相同詞語(yǔ)連用,如果不屬于形容詞、名詞的重疊形式,一般來(lái)說(shuō),它們分屬兩容詞、名詞的重疊形式,一般來(lái)說(shuō),它們分屬兩句話,應(yīng)當(dāng)從中間斷開。句話,應(yīng)當(dāng)從中間斷開。 A:夏:夏 禹禹 名名 曰曰 文文 命命 禹禹 之之 父父 曰曰 鯀鯀 鯀鯀 之之 父父 曰曰帝帝 顓顓 頊頊 顓顓 頊頊 之之 父父 曰曰 昌昌 意意 昌昌 意意 之之 父父 曰曰 黃黃帝帝 禹禹 者者 黃黃 帝帝 之之 玄玄 孫孫 而而 帝帝 顓顓 頊頊 之之 孫孫 也也注意兩個(gè)相同詞語(yǔ)的連用注意兩個(gè)相同詞語(yǔ)的連用 古文中兩個(gè)相同詞語(yǔ)連用,如果不屬于形古文中兩個(gè)相同詞語(yǔ)連用,

34、如果不屬于形容詞、名詞的重疊形式,一般來(lái)說(shuō),它們分屬兩容詞、名詞的重疊形式,一般來(lái)說(shuō),它們分屬兩句話,應(yīng)當(dāng)從中間斷開。句話,應(yīng)當(dāng)從中間斷開。 A:夏:夏 禹禹 名名 曰曰 文文 命命 禹禹 之之 父父 曰曰 鯀鯀 鯀鯀 之之 父父 曰曰帝帝 顓顓 頊頊 顓顓 頊頊 之之 父父 曰曰 昌昌 意意 昌昌 意意 之之 父父 曰曰 黃黃帝帝 禹禹 者者 黃黃 帝帝 之之 玄玄 孫孫 而而 帝帝 顓顓 頊頊 之之 孫孫 也也(標(biāo)點(diǎn))(標(biāo)點(diǎn))夏禹,名曰文命。禹之父曰鯀,鯀夏禹,名曰文命。禹之父曰鯀,鯀之父曰帝顓頊,顓頊之父曰昌意,昌意之之父曰帝顓頊,顓頊之父曰昌意,昌意之父曰黃帝。禹者,黃帝之玄孫而帝顓頊

35、之父曰黃帝。禹者,黃帝之玄孫而帝顓頊之孫也。孫也。B B史記史記孫子吳起列傳孫子吳起列傳:“孫武既死,后百孫武既死,后百余歲有孫余歲有孫臏臏。臏臏生阿、鄄生阿、鄄( ( ) )之間,臏亦之間,臏亦孫武之后世子孫也。孫武之后世子孫也。齊使者如梁,孫臏以刑齊使者如梁,孫臏以刑徒陰見,說(shuō)徒陰見,說(shuō)齊使齊使。齊使齊使以為奇,竊載與之以為奇,竊載與之齊齊。齊齊將田忌善而客待之。將田忌善而客待之。” ” C C山海徑山海徑北山經(jīng)北山經(jīng):“是炎帝之少女,名曰是炎帝之少女,名曰女娃女娃。女娃女娃游于東海,溺而不返,故為精衛(wèi)。游于東海,溺而不返,故為精衛(wèi)。” ” D D列子列子湯問湯問:“汝心之汝心之固固,固固

36、不可徹,曾不可徹,曾不若孀妻弱子。雖我之死,有子存焉;子又生不若孀妻弱子。雖我之死,有子存焉;子又生孫孫,孫孫又生又生子子,子子又有又有子子,子子又有孫,子子孫孫,無(wú)又有孫,子子孫孫,無(wú)窮匱也。窮匱也。” ” 根據(jù)前人注疏斷句。根據(jù)前人注疏斷句。 古書大多數(shù)沒有句讀,但有的卻有注疏。分古書大多數(shù)沒有句讀,但有的卻有注疏。分析句讀就是注疏的內(nèi)容之一。一般章句類的注析句讀就是注疏的內(nèi)容之一。一般章句類的注釋通過(guò)串講文意即可使人了解原文的句讀。有釋通過(guò)串講文意即可使人了解原文的句讀。有時(shí)候,古書注疏中還常用明注及暗示兩種方式時(shí)候,古書注疏中還常用明注及暗示兩種方式著重表明原文的句讀。著重表明原文的句

37、讀。 古書的注文大都采用雙行夾注的辦法。因古書的注文大都采用雙行夾注的辦法。因此凡是夾注的地方,一般都是語(yǔ)意告一段落的此凡是夾注的地方,一般都是語(yǔ)意告一段落的地方,也就是一句或一段的標(biāo)志。在注文里面,地方,也就是一句或一段的標(biāo)志。在注文里面,還要對(duì)正文作出解釋或加以串講,這更是我們還要對(duì)正文作出解釋或加以串講,這更是我們椐以斷句的最好依據(jù)。椐以斷句的最好依據(jù)。 信信信也疑疑亦信也信信信也疑疑亦信也信可信者疑可疑者意信可信者疑可疑者意雖不同皆歸于信也雖不同皆歸于信也貴賢仁也賤不肖亦仁也貴賢仁也賤不肖亦仁也言而當(dāng)知也默而當(dāng)亦知也故知默猶知言而當(dāng)知也默而當(dāng)亦知也故知默猶知言也言也論語(yǔ)曰知之為知之不知

38、為不知是知也當(dāng)丁論語(yǔ)曰知之為知之不知為不知是知也當(dāng)丁浪反浪反故多言而類圣人也少言而法君子也故多言而類圣人也少言而法君子也言雖多而不流湎皆類于禮義是圣人制作者也少言言雖多而不流湎皆類于禮義是圣人制作者也少言而法謂不敢自造言說(shuō)所言皆守典法也而法謂不敢自造言說(shuō)所言皆守典法也多少無(wú)法多少無(wú)法而流湎然雖辯小人也而流湎然雖辯小人也湎沈也流者不復(fù)返沈湎沈也流者不復(fù)返沈者不復(fù)出也盧文弨曰此數(shù)語(yǔ)又見大略篇彼作多者不復(fù)出也盧文弨曰此數(shù)語(yǔ)又見大略篇彼作多言無(wú)法此少字似訛王念孫曰而與如同先謙曰案流言無(wú)法此少字似訛王念孫曰而與如同先謙曰案流湎猶沈湎說(shuō)見勸學(xué)篇湎猶沈湎說(shuō)見勸學(xué)篇參考注疏,上文可作如下斷句:參考注疏,上文可

39、作如下斷句: 信信,信也;疑疑,亦信也。貴賢,仁也;信信,信也;疑疑,亦信也。貴賢,仁也;賤不肖,亦仁也。言而當(dāng),知也;默而當(dāng),亦知賤不肖,亦仁也。言而當(dāng),知也;默而當(dāng),亦知也。故知默猶知言也,故多言而類,圣人也;少也。故知默猶知言也,故多言而類,圣人也;少言而法,君子也。多少無(wú)法而流湎然,雖辯,小言而法,君子也。多少無(wú)法而流湎然,雖辯,小人也。人也。(譯文)相信可信的東西,是確信;懷疑可疑的東西,(譯文)相信可信的東西,是確信;懷疑可疑的東西,也是確信。尊重賢能的人,是仁愛;卑視不賢的人,也也是確信。尊重賢能的人,是仁愛;卑視不賢的人,也是仁愛。說(shuō)得恰當(dāng),是明智;沉默得恰當(dāng),也是明智。是仁愛

40、。說(shuō)得恰當(dāng),是明智;沉默得恰當(dāng),也是明智。所以懂得在什么場(chǎng)合下沉默不言等于懂得如何來(lái)說(shuō)話。所以懂得在什么場(chǎng)合下沉默不言等于懂得如何來(lái)說(shuō)話。話說(shuō)得多而合乎法度,便是圣人;話說(shuō)得少而合乎法度,話說(shuō)得多而合乎法度,便是圣人;話說(shuō)得少而合乎法度,就是君子;說(shuō)多說(shuō)少都不合法度而放縱沉醉在其中,即就是君子;說(shuō)多說(shuō)少都不合法度而放縱沉醉在其中,即使能言善辯,也是個(gè)小人。使能言善辯,也是個(gè)小人。借助文體特征。借助文體特征。 文體不同,語(yǔ)言形式也有所變化。散文句式文體不同,語(yǔ)言形式也有所變化。散文句式多參差不齊,駢文多四六句,箴銘頌贊多用韻,多參差不齊,駢文多四六句,箴銘頌贊多用韻,一般用四字句或騷體;詩(shī)詞曲講

41、究格律。一般用四字句或騷體;詩(shī)詞曲講究格律。綜合考察細(xì)審文意斷句。綜合考察細(xì)審文意斷句。 以上的各種方法可以綜合起來(lái)運(yùn)用,并不限以上的各種方法可以綜合起來(lái)運(yùn)用,并不限于某種單一的方法。但是,即使是各種方法都運(yùn)于某種單一的方法。但是,即使是各種方法都運(yùn)用上了,也未必就能夠徹底解決所有的問題。真用上了,也未必就能夠徹底解決所有的問題。真正要給一篇文言文準(zhǔn)確無(wú)誤的標(biāo)點(diǎn),還應(yīng)該綜合正要給一篇文言文準(zhǔn)確無(wú)誤的標(biāo)點(diǎn),還應(yīng)該綜合考察仔細(xì)審讀全篇的文意,纔能真正的斷好句。考察仔細(xì)審讀全篇的文意,纔能真正的斷好句。 魯迅魯迅”題未定題未定”草(六)草(六):“標(biāo)點(diǎn)古文,標(biāo)點(diǎn)古文,不但使應(yīng)試的學(xué)生為難,也往往害得

42、有名的學(xué)者不但使應(yīng)試的學(xué)生為難,也往往害得有名的學(xué)者出丑。出丑。” 為了提高古文標(biāo)點(diǎn)和翻譯的水平,首為了提高古文標(biāo)點(diǎn)和翻譯的水平,首先應(yīng)當(dāng)多讀文言作品,要反復(fù)閱讀、高聲先應(yīng)當(dāng)多讀文言作品,要反復(fù)閱讀、高聲朗讀,許多名篇還應(yīng)熟讀成誦,以增強(qiáng)朗讀,許多名篇還應(yīng)熟讀成誦,以增強(qiáng)“語(yǔ)感語(yǔ)感”。 與此同時(shí),要牢牢記住幾百個(gè)常用實(shí)與此同時(shí),要牢牢記住幾百個(gè)常用實(shí)詞和幾十個(gè)常用虛詞的含義,要切實(shí)搞懂詞和幾十個(gè)常用虛詞的含義,要切實(shí)搞懂古漢語(yǔ)特有的語(yǔ)法規(guī)律,正確地理解各種古漢語(yǔ)特有的語(yǔ)法規(guī)律,正確地理解各種復(fù)雜的語(yǔ)言現(xiàn)象。復(fù)雜的語(yǔ)言現(xiàn)象。此外,還要廣泛地學(xué)習(xí)和掌握古代的文此外,還要廣泛地學(xué)習(xí)和掌握古代的文化、

43、歷史、地理知識(shí)等等。抓住了這幾條,化、歷史、地理知識(shí)等等。抓住了這幾條,就抓住了根本。就抓住了根本。 翻譯和今譯翻譯和今譯譯文的要求譯文的要求今譯的方法今譯的方法 翻譯,翻譯,現(xiàn)代漢語(yǔ)詞典現(xiàn)代漢語(yǔ)詞典的解釋是:的解釋是:“把一種把一種語(yǔ)言文字的意義用另一種語(yǔ)言文字表達(dá)出來(lái)(也語(yǔ)言文字的意義用另一種語(yǔ)言文字表達(dá)出來(lái)(也指方言與民族共同語(yǔ)、方言與方言、古代語(yǔ)與現(xiàn)指方言與民族共同語(yǔ)、方言與方言、古代語(yǔ)與現(xiàn)代語(yǔ)之間一種用另一種表達(dá));把代表語(yǔ)言文字代語(yǔ)之間一種用另一種表達(dá));把代表語(yǔ)言文字的符號(hào)或數(shù)碼用語(yǔ)言文字表達(dá)出來(lái)。的符號(hào)或數(shù)碼用語(yǔ)言文字表達(dá)出來(lái)。”由此可知,由此可知,翻譯包括兩個(gè)方面的內(nèi)容:語(yǔ)言

44、文字之間的換易;翻譯包括兩個(gè)方面的內(nèi)容:語(yǔ)言文字之間的換易;符號(hào)或數(shù)碼與語(yǔ)言文字的換易。符號(hào)或數(shù)碼與語(yǔ)言文字的換易。 今譯,今譯,現(xiàn)代漢語(yǔ)詞典現(xiàn)代漢語(yǔ)詞典釋作:釋作:“古代文獻(xiàn)的古代文獻(xiàn)的現(xiàn)代語(yǔ)譯文。現(xiàn)代語(yǔ)譯文。”這僅涉及同一種語(yǔ)言的以今釋古。這僅涉及同一種語(yǔ)言的以今釋古。 翻譯包含地域與時(shí)間兩種因素,今譯僅含時(shí)間翻譯包含地域與時(shí)間兩種因素,今譯僅含時(shí)間因素。翻譯適用于各種情況的語(yǔ)言對(duì)釋,其外延因素。翻譯適用于各種情況的語(yǔ)言對(duì)釋,其外延包括今譯。包括今譯。 古漢語(yǔ)今譯,即我們通常說(shuō)的將古代作品翻譯古漢語(yǔ)今譯,即我們通常說(shuō)的將古代作品翻譯成現(xiàn)代漢語(yǔ)。成現(xiàn)代漢語(yǔ)。 1.準(zhǔn)確理解原文,譯文要求準(zhǔn)確理

45、解原文,譯文要求“信信”、“達(dá)達(dá)”、“雅雅”。 “信、達(dá)、雅信、達(dá)、雅”是清末著名翻譯家嚴(yán)復(fù)在是清末著名翻譯家嚴(yán)復(fù)在天演天演論論譯例言譯例言中對(duì)外文翻譯提出的要求。所謂中對(duì)外文翻譯提出的要求。所謂“信信”,指譯文要忠實(shí)于原文,與原文含義相合;所謂指譯文要忠實(shí)于原文,與原文含義相合;所謂“達(dá)達(dá)”,指譯文要通暢明白,文意前后貫通;所謂,指譯文要通暢明白,文意前后貫通;所謂“雅雅”,指譯文要富有原文情趣,典雅優(yōu)美。這三,指譯文要富有原文情趣,典雅優(yōu)美。這三點(diǎn)要求雖是針對(duì)外文漢譯而言,卻也完全適合古文點(diǎn)要求雖是針對(duì)外文漢譯而言,卻也完全適合古文的今譯。三者之中,的今譯。三者之中,“信信”、“達(dá)達(dá)”是基

46、本要求,是基本要求,而而“信信”更是前提、基礎(chǔ),若不能準(zhǔn)確表達(dá)原文之更是前提、基礎(chǔ),若不能準(zhǔn)確表達(dá)原文之義,則義,則“達(dá)達(dá)”與與“雅雅”便失去了依托。總之,以便失去了依托。總之,以“信信”為本,兼及為本,兼及“達(dá)達(dá)”、“雅雅”。 2.盡可能直譯,力求使譯文與原文的句法結(jié)構(gòu)、詞盡可能直譯,力求使譯文與原文的句法結(jié)構(gòu)、詞序、用詞基本相當(dāng)、相同、一致。序、用詞基本相當(dāng)、相同、一致。 在譯文與原文的切合程度上,一般有直譯和意譯之在譯文與原文的切合程度上,一般有直譯和意譯之說(shuō)。直譯指盡量依照原文字句直接譯出;意譯指根據(jù)原說(shuō)。直譯指盡量依照原文字句直接譯出;意譯指根據(jù)原文的大意,而不作逐字逐句的翻譯。從強(qiáng)

47、調(diào)文的大意,而不作逐字逐句的翻譯。從強(qiáng)調(diào)“信信”的角的角度,我們通常主張直譯,否則,便可能失去原文之義。度,我們通常主張直譯,否則,便可能失去原文之義。但由于古今語(yǔ)言的差異,一味講求直譯,有時(shí)難以將古但由于古今語(yǔ)言的差異,一味講求直譯,有時(shí)難以將古文用通暢的現(xiàn)代漢語(yǔ)譯出,因此,適當(dāng)?shù)囊庾g也是必要文用通暢的現(xiàn)代漢語(yǔ)譯出,因此,適當(dāng)?shù)囊庾g也是必要的。的。 3.譯文要用規(guī)范化的現(xiàn)代漢語(yǔ),注意詞語(yǔ)對(duì)譯文要用規(guī)范化的現(xiàn)代漢語(yǔ),注意詞語(yǔ)對(duì)應(yīng)的時(shí)代性。應(yīng)的時(shí)代性。 譯文不能用方言的詞匯和語(yǔ)法,不能用有鮮譯文不能用方言的詞匯和語(yǔ)法,不能用有鮮明時(shí)代性的詞語(yǔ)去對(duì)譯。明時(shí)代性的詞語(yǔ)去對(duì)譯。 三三.今譯的方法今譯的方法 有人提出有人提出“今

溫馨提示

- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。

- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。

- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。

- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。

- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。

- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。

- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

- 交換 早餐 住宿合同樣本

- 2025安徽省建筑安全員-A證考試題庫(kù)及答案

- 出地出錢合同標(biāo)準(zhǔn)文本

- 專項(xiàng)工程承包合同參考文本

- 分段付款合同樣本

- 買賣黃金傭金合同樣本

- 公租房ppp合同樣本

- 保險(xiǎn)代購(gòu)服務(wù)合同樣本

- 2025年-重慶市安全員-B證考試題庫(kù)附答案

- 鄉(xiāng)村土地拍賣合同樣本

- FZ/T 62033-2016超細(xì)纖維毛巾

- 精益六西格瑪綠帶

- 馬克思個(gè)人介紹

- 2022年成都市武侯區(qū)社區(qū)工作者招聘考試筆試試題及答案解析

- 《中國(guó)近現(xiàn)代史》考研題庫(kù)(濃縮300題)

- 中建施工現(xiàn)場(chǎng)CI規(guī)范說(shuō)明PPT-共190詳細(xì)

- 快樂女生課件-心理健康

- 青海省西寧市各縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政村村莊村名居民村民委員會(huì)明細(xì)及行政區(qū)劃代碼

- 50道經(jīng)典邏輯題

- 級(jí)配碎石回填方案

- 勞務(wù)投標(biāo)標(biāo)書模板

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論