版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

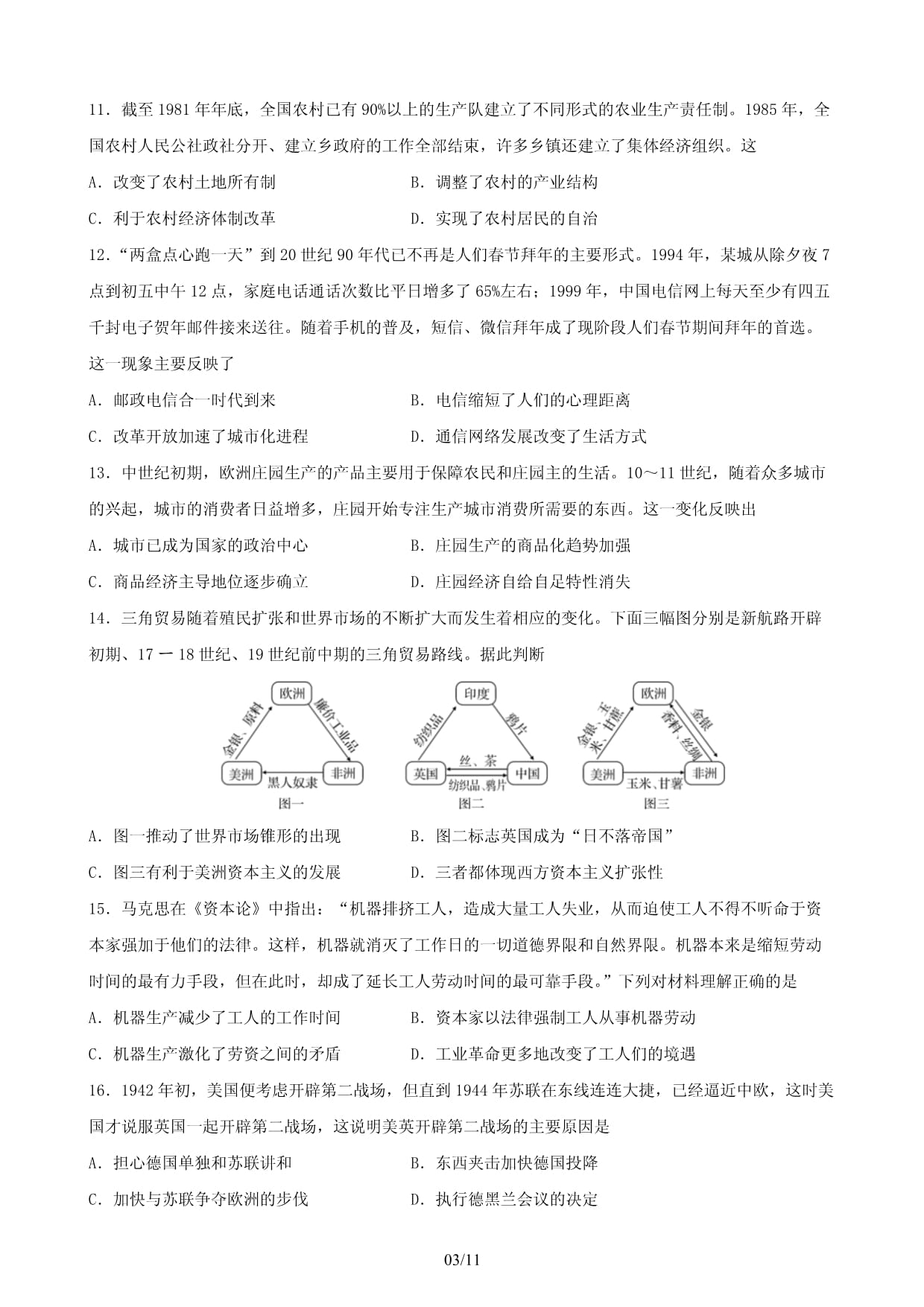

/06/12/廣東省2022年高中歷史7月學業水平合格性考試仿真模擬試卷02第I卷(選擇題)一、單選題(本大題共20小題,每小題3分,共60分。在每小題列出的四個選項中,只有一項最符合題意)1.關于啟的繼位,古書中有不同記載。《史記夏本紀》寫道:“益(禹晚年培養的接班人)讓帝禹之子啟。”《戰國策燕策一》記載:“啟與支黨攻益,而奪之天下,是禹名傳天下于益,其實令啟自取之。”這說明A.久遠的歷史難以形成統一的定論 B.世襲制代替禪讓制是歷史的必然C.文獻史料可以相互印證同一史實 D.從公天下到家天下并非一帆風順2.下表是考古發掘的戰國時期部分墓葬信息表。它反映出當時???墓葬名稱墓主身份墓道數墓道長(米)面積(口)(平方米)附屬設施金村V號墓周天子176.2148.6車馬坑2固圍村M1魏王2125756?胡莊韓王陵韓王2?95424座陪葬坑邯鄲二號陵趙王270*1600陪葬坑陪葬墓注:*表示該數據是最小值;?表示沒有相關信息。A.墓葬規制嚴整 B.等級制度消亡C.貴族階層沒落 D.社會變動劇烈3.西漢“中央王室恭儉無為之治,不能再掩塞社會各方之活氣。在此種種不安定不合理之狀態下,中央政府覺悟到必須改變其態度,而要積極勇敢的革新。于是遂有漢武一朝之復古更化,為西漢文治政府立下一規模。”這反映了A.漢初實行郡國并行政策 B.西漢政府意圖加強中央集權C.漢武帝“罷黜百家,獨尊儒術” D.黃老思想促進了社會發展4.“佞幸傳”是紀傳體史書的一種類傳。南朝正史中的《宋書》《南齊書》所收錄“佞幸傳”的人物均為由寒人擔任的中書機構官員中書舍人,而唐初官修《梁書》《陳書》卻不立“佞幸傳”。這種變化反映了A.唐代吏治清明官員素質較高 B.門閥政治在唐朝已經消失C.中央官制變革影響修史風格 D.唐代史書編撰缺乏真實性5.北宋熙寧年間,陜西藍田呂大鈞兄弟制定了《呂氏鄉約》,其“德業相勸、過失相規、禮俗相交、患難相恤”四目,規定了處理鄉黨關系的基本準則和鄉民安身立命的行為規范。促使這一現象產生的重要因素是A.傳統宗法制度的傳承和發展 B.儒學的社會擔當與家國情懷C.商品經濟的不斷發展與繁榮 D.中央對地方控制管理的放松6.抓住時代重大主題,把握歷史階段特征是學好歷史的重要方法。如表反映了中國近現代史四個不同時期的主題詞,其中1894—1912年處應該填寫1894—1912:1921—1935:開天辟地,不斷成熟1949—1956:民族獨立,獲得新生1978—現在:改革開放,堅定不移A.五四風雷,抗日烽火 B.推翻帝制,走向共和C.國共對峙,走向抗戰 D.星星之火,力挽狂瀾7.1923年,京漢鐵路工人大罷工遭到北洋軍閥的殘酷鎮壓,全國工人運動轉入低潮。對此,中國勞動組合書記部發表文告稱:“勞動者能有武器,豈能任他們如此殺戮?”這表明,年幼的中國共產黨已經認識到A.建立革命統一戰線的必要性 B.軍閥是革命的主要對象C.走工農武裝割據的革命道路 D.掌握武裝力量的重要性8.《紅星照耀中國》作者埃德加.斯諾回憶1936年在延安的采訪:“他(毛澤東)的看法一旦用英語發表出去,盡管國民黨實行新聞檢查,也會傳回大多數中國知識分子的耳朵里。”斯諾的采訪報道A.擴大了延安的政治影響力 B.促進了國共合作共同抗日C.緩和了國共兩黨之間矛盾 D.鞏固了抗日民族統一戰線9.淮海戰役期間,有543萬的支前民工為解放軍提供支援,他們雖然來自不同地區,操著不同鄉音,但他們都有一個共同的誓愿:“解放軍打到哪里,我們就支援到哪里!”這一現象出現的重要原因是()A.解放區土地革命的開展 B.抗日民族統一戰線的形成C.戰爭進入戰略反攻階段 D.國民黨軍隊主力損失殆盡10.1953年,《人民日報》出現了12次“共同富裕”,主要集中在“向農民宣傳總路線”專欄,鼓勵“大家聯合起來,用大規模生產和新的農具、農業機器,使大家能夠共同富裕”。這A.體現了人民公社運動的成果 B.推動了土地改革完成C.適應了社會主義改造的需要 D.解決了絕對貧困問題11.截至1981年年底,全國農村已有90%以上的生產隊建立了不同形式的農業生產責任制。1985年,全國農村人民公社政社分開、建立鄉政府的工作全部結束,許多鄉鎮還建立了集體經濟組織。這A.改變了農村土地所有制 B.調整了農村的產業結構C.利于農村經濟體制改革 D.實現了農村居民的自治12.“兩盒點心跑一天”到20世紀90年代已不再是人們春節拜年的主要形式。1994年,某城從除夕夜7點到初五中午12點,家庭電話通話次數比平日增多了65%左右;1999年,中國電信網上每天至少有四五千封電子賀年郵件接來送往。隨著手機的普及,短信、微信拜年成了現階段人們春節期間拜年的首選。這一現象主要反映了A.郵政電信合一時代到來 B.電信縮短了人們的心理距離C.改革開放加速了城市化進程 D.通信網絡發展改變了生活方式13.中世紀初期,歐洲莊園生產的產品主要用于保障農民和莊園主的生活。10~11世紀,隨著眾多城市的興起,城市的消費者日益增多,莊園開始專注生產城市消費所需要的東西。這一變化反映出A.城市已成為國家的政治中心 B.莊園生產的商品化趨勢加強C.商品經濟主導地位逐步確立 D.莊園經濟自給自足特性消失14.三角貿易隨著殖民擴張和世界市場的不斷擴大而發生著相應的變化。下面三幅圖分別是新航路開辟初期、17ー18世紀、19世紀前中期的三角貿易路線。據此判斷A.圖一推動了世界市場錐形的出現 B.圖二標志英國成為“日不落帝國”C.圖三有利于美洲資本主義的發展 D.三者都體現西方資本主義擴張性15.馬克思在《資本論》中指出:“機器排擠工人,造成大量工人失業,從而迫使工人不得不聽命于資本家強加于他們的法律。這樣,機器就消滅了工作日的一切道德界限和自然界限。機器本來是縮短勞動時間的最有力手段,但在此時,卻成了延長工人勞動時間的最可靠手段。”下列對材料理解正確的是A.機器生產減少了工人的工作時間 B.資本家以法律強制工人從事機器勞動C.機器生產激化了勞資之間的矛盾 D.工業革命更多地改變了工人們的境遇16.1942年初,美國便考慮開辟第二戰場,但直到1944年蘇聯在東線連連大捷,已經逼近中歐,這時美國才說服英國一起開辟第二戰場,這說明美英開辟第二戰場的主要原因是A.擔心德國單獨和蘇聯講和 B.東西夾擊加快德國投降C.加快與蘇聯爭奪歐洲的步伐 D.執行德黑蘭會議的決定17.柏林墻于1961年8月13日開始建造,將整個西柏林圍起來。1989年11月9日,柏林墻倒塌,兩德重歸統一。柏林墻A.是美蘇爭霸的產物 B.因冷戰結束而告終C.是德國分裂的根源 D.見證了二戰的殘酷18.從關貿總協定的內部聯系看,由于GATT條約中含有較多的“例外條款”,往往使得“貿易規則已不再被看作是充分有效,也得不到普遍遵守”。這說明關貿總協定A.解決爭端取消了強制性 B.組織原則具有松散性C.無法起到其應有的作用 D.體現了自由貿易精神19.1957年,蘇聯進行工業體制改革,撤銷汽車工業部、機器制造部等7個全聯盟部,保留了航空工業部、無線電工業部等6個全聯盟部,在地方設立了105個經濟行政區,把被撤的全聯盟部所管轄的企業移交給相應的經濟行政區。上述舉措的主要意圖是A.從根本上突破斯大林模式B.摒棄優先發展重工業的政策C.適度擴大地方經濟自主權D.削弱公有制經濟的主導地位20.大衛·德布萊認為:“國際化就像造一雙適合各類人群的圓頭鞋。它不會像量身定做的鞋那樣舒適合腳,但能讓更多人有鞋穿。”對此理解正確的是A.國際化可以解決貧困問題 B.世界經濟全球化利大于弊C.國際化會抹殺各民族個性 D.全球化不利于發展中國家第II卷(非選擇題)二、材料分析題21.(20分)市鎮經濟的興起和發展是商品經濟繁榮的縮影。閱讀下列材料:材料一宋遼西夏對峙時期,北宋的東京開封府是最大的商業中心,此外還有一些地區性商業都會。這些大商業城市已完全突破坊和市的限制,商業活動也更為自由。在縣城下面,有許多鎮市,城鎮郊外的農村還有草市定期集市貿易。在南宋統治區內,商業以杭州為中心,在長江流域及江南廣大地區繼續發展。——摘編自卜憲群《簡明中國歷史讀本》材料二???原本中國古代的城市以城為主,純粹體現工商貿易功能的市鎮,要到唐宋之際才出現,而明朝中后期是一個高峰。尤其是江南蘇、松、杭、嘉、湖地區的許多著名市鎮,都是在那時形成的。這些市鎮中的居民,已經從農業人口中分離出來,大多從事紡織業。工商集貿性質市鎮興起,使得農業人口與手工業和商業人口的比例發生了變化。而流向城市的大量游民,又成為雇傭工人的后備隊伍。城市和商業進一步繁榮,具有明顯經濟職能的城市在增加。到清朗前期,廣東佛山鎮在內的“天下四大鎮”在專業性市鎮的基礎上發展成為新興的城市。——摘編自劉克、朱漢國《歷史學習精要》完成下列要求:(1)據材料一,概括兩宋時期商品經濟發展的表現。(6分)(2)據材料二,概括江南市鎮的特點,結合所學知識分析明清時期市鎮興起的原因(6分)(3)據材料二并結合所學知識,簡析明清商品經濟發展對中國社會產生的影響(8分)22.(20分)世界聯系不斷加強亞歷山大帝國形勢圖從公元前334年亞歷山大東侵到公元前30年羅馬帝國最后吞并埃及,這300多年在地中海東部地區的歷史上被稱之為“希臘化時代”。希臘化時代的文化是希臘文化與東方文化相互交流融會的結晶。雖然它承襲希臘的傳統,但與古典時期的希臘文化不同。如果說希臘古典文化是一種城邦文化,那么希臘化文化則是一種走向帝國的、多民族的文化。其基本特征是希臘一體化和地方多元性相結合,文化中心也從雅典移到了埃及的亞歷山大。——摘編自齊濤《世界通史教程:古代卷》(1)依據亞歷山大帝國形勢圖,指出亞歷山大帝國溝通了哪些古代文明?結合材料說明“希臘化時代”的文化特點。(6分)15-17世紀,由于歐洲水手探索世界海洋并建立起遠洋貿易的航線,全球貿易和物種交流發展起來。地理知識的積累使他們能夠把世界各地通過便捷的貿易網絡連接起來然而,商業交流并非是全球網絡的唯一結果。農作物的移植和牲畜的傳播改善了人類的營養狀況,增加了東半球的人口。外來的病原體引發的傳染病使美洲和太平洋島嶼上的土著人口大量減少。歐洲的航海探險、遠洋貿易網絡以及哥倫布交換使得世界各地區相互依存,推動了全球一體化進程。——摘編自杰里·本特利等《新全球史》(2)依據材料和所學,說明15-17世紀歐洲航海探險對加強世界聯系產生的影響。(4分)1819年,美國蒸汽船橫渡大西洋1825年,英國試驗蒸汽機車(3)簡述以上兩圖所示交通工具出現的背景,結合所學分析其歷史意義。(4分)經濟全球化是世界經濟發展的必然趨勢,契合各國人民要發展、要合作的時代潮流。歷史上的經濟全球化,促成了貿易大繁榮、投資大便利、人員大流動、技術大發展,各國人民從中受益,為世界經濟發展作出了重要貢獻,同時也積存了不少問題和弊端,經濟全球化出現“回頭浪”。經濟全球化出現一些問題并不可怕,不能因噎廢食,動輒“退群”“脫鉤”“筑墻”,改革完善才有出路,必須在前進中解決問題。各國應攜起手來,總結歷史經驗與教訓,加強協調、完善治理,推動開放、包容、普惠、平衡、共贏的新型經濟全球化。——中華人民共和國國務院新聞辦公室《新時代的中國與世界》(4)從材料中提煉一個觀點,并結合所學加以簡要說明。(6分)/12/12/歷史參考答案1.D【解析】關于啟的繼位,古書中有不同記載,有的認為是益禪讓,有的認為是啟奪取。這說明王位世襲制的取代禪讓制是曲折的,即從公天下到家天下并非一帆風順,D項正確;久遠的歷史未必難以形成統一的定論,排除A項;材料不是強調世襲制代替禪讓制是歷史的必然,排除B項;文獻史料可以相互印證同一史實,但這也不是材料的主旨,排除C項。故選D項。2.D【解析】從墓的規格來看,諸侯的規格有些已經超過了周天子,反映出分封制的逐漸瓦解,社會變動劇烈,D項正確;墓葬規格都不太一樣,不能說明嚴整,排除A項;當時等級制度仍然存在,排除B項;材料不能反映出貴族沒落的信息,排除C項;3.B【解析】根據“中央政府覺悟到必須改變其態度,而要積極勇敢的革新”,結合所學可知,漢初實行修養生息政策,經濟得到恢復和發展,但是王國問題凸顯出來,因此漢武帝決定改革,加強中央集權,故選B;A材料信息無法體現,排除;材料反映漢武帝決定改革,加強中央權力,沒有涉及“罷黜百家,獨尊儒術”的信息,排除C;材料強調漢初實行的黃老思想不適用于漢武帝時期,需要改變治國策略,排除D。4.C【解析】依據所學知識可知,南朝皇帝出于集權需要以寒人任中書舍人典掌機要,讓作為官僚集團主體的士人階層感到不可接受,因此《宋書》《南齊書》所收錄“佞幸傳”的人物均為由寒人擔任的中書機構官員中書舍人;而隋唐中樞機構是以中書舍人為代表的三省六部,因此唐初官修《梁書》《陳書》卻不立“佞幸傳”。由此可知,這種變化反映了中央官制變革影響修史風格,故C正確;材料無法說明唐代吏治如何,故A錯誤;門閥政治在唐朝依然有影響,故B錯誤;這無法說明唐代史書編撰缺乏真實性,故D錯誤。5.B【解析】根據“規定了處理鄉黨關系的基本準則和鄉民安身立命的行為規范”可得出,制定的《呂氏鄉約》強調“德”“禮”等核心理念,這正是受到儒學的社會擔當與家國情懷的影響,B項正確;傳統的宗法制度已經瓦解,排除A;C項與材料中的“鄉約”無關,排除C;中央對地方的控制不斷加強,排除D。6.B【解析】結合所學知識可知,甲午中日戰爭后,民族危機日益加深,資產階級革命派掀起了一系列的革命起義,其中1911開始的辛亥革命,推翻了帝制,建立了中華民國,因此B項正確;五四運動開始于1919年,排除A項;國共對峙時間是1927年至1937年,排除C項;D項和1928年工農武裝割據道路的開辟有關,排除。故選B項。7.D【解析】根據“勞動者能有武器,豈能任他們如此殺戮”可知共產黨認為如果勞動者掌握了武裝力量,在面對反革命勢力的鎮壓和殺戮時就能進行反抗,說明共產黨認識到掌握武裝力量的重要性,故選D;材料僅反映了共產黨對掌握武裝力量的重要性的認識,沒有涉及到要建立革命統一戰線和革命對象的問題,排除AB;走上工農武裝割據道路是在1927年國民大革命失敗以后,排除C。8.A【解析】根據“(毛澤東)的看法一旦用英語發表出去,盡管國民黨實行新聞檢查,也會傳回大多數中國知識分子的耳朵里”可以看出斯諾的采訪報道,雖然有可以受到國民黨的阻撓,但客觀上擴大了延安的政治影響力,使更多的知識分子及中國人了解延安,A項正確;材料沒有體現合作抗日的問題,排除B項;緩和矛盾的說法不符合主旨,排除C;鞏固了抗日民族統一戰線1937年才建立,排除D項。9.A【解析】根據材料可知,淮海戰役期間,人民群眾全力支持解放軍打敗國民黨軍隊,原因是解放區實行土地革命,翻身的農民踴躍參軍,踴躍支援前線,A項正確;抗日民族統一戰線的形成1937,而淮海戰役時間是1948年11月6日至1949年1月10日,排除B項;1947年解放戰爭進入反攻階段,排除C項;三大戰役結束后,國民黨軍隊主力損失殆盡,排除D項。故選A項。10.C【解析】本題考查學生的材料解讀能力、時空觀念和歷史解釋的素養。人民日報在1953年宣傳“共同富裕”,倡導農民大規模生產,這適應了農業社會主義改造的需要,故選擇C項;1953年并未進行人民公社,故排除A項;土地革命的實質是將生產資料由地主土地私有變為農民土地私有,并未提倡農民聯合,故排除B項;D項與史實不符,故排除。故選C項。11.C【解析】材料反映了全國多數地區建立了農業生產責任制,全國農村人民公社政社分開、建立鄉政府,有利于農村經濟體制改革的不斷深入,C項正確;農業生產責任制沒有改變農村土地的公有制性質,排除A項;材料沒有體現調整農村產業結構的信息,排除B項;1998年《村民委員會組織法》實現了農村村民的自治,D時間不符合題意,排除D項。故選C項。12.D【解析】人們由20世紀90年代以前的串門拜年方式到之后的用電話、電子郵件、短信和微信等拜年方式,這是由于網絡通信手段的發達導致的,所以D符合題意;郵政與電信合一的時代是在1949年開始的,故排除A;電信縮短的不是人們的心理距離而是人們交流的空間距離,故排除B;題干說的現象不僅僅是在城市,也發生在農村,所以與城市化關系不大,故排除C。13.B【解析】據材料“莊園開始專注生產城市消費所需要的東西”說明莊園生產的目的不再只是為了自給自足,而是為了出售,體現了莊園生產的商品化的趨勢,故選B項;莊園生產的特征,無法得出城市是否已成為國家政治中心的結論,排除A項。僅是出現了商品化的趨勢,并非商品經濟主導地位逐步確立,排除C項;商品化的趨勢,不能反映莊園經濟自給自足的特性消失,莊園經濟本質上仍是自給自足的自然經濟,排除D項。故選B項。14.D【解析】三幅圖反映了西方資本主義國家通過向外進行資本原始積累、商品輸出等方式發展資本主義,具有明顯的擴張性,D項正確;圖一是17—18世紀早期殖民擴張時期的三角貿易路線,推動了資本主義世界市場規模拓展,而非雛形出現,故排除A項;圖二是19世紀前中期英國工業革命時期的三角貿易路線圖,1763年英國已成為“日不落帝國”,排除B項;C項說法錯誤,有利于歐洲資本主義的發展,故排除。故選D。15.D【解析】由材料信息可知,馬克思已經意識到機器的大量使用使得工人失業或者勞動時間被迫延長,說明的是工業革命更多地改變了工人們的境遇,D項正確;機器的誕生增加了工人的勞動時間,排除A項;材料中所說的法律是一個比喻,指的是機器成了強迫工人勞動的工具,并非真實的法律,排除B項;造成工人和資本家的矛盾激化的是資本的貪婪和社會分配機制的不合理,并不能直接激化歸因與機器生產,排除C項。故選D項。16.C【解析】從材料可以看出,美國在二戰中對開辟第二戰場并沒有太大興趣,但當蘇聯逼近中歐時,美國與英國才急于開辟第二戰場,主要是與蘇聯爭奪歐洲,C正確;綜合以上分析,ABD項都不是其主要原因,排除。17.A【解析】本題主要考查美蘇爭霸的影響。根據所學知識可知,柏林墻的修筑是美蘇冷戰的產物,造成德國分裂為民主德國和聯邦德國,阻礙了雙方民眾的往來,A項正確;1991年蘇聯解體,冷戰結束,此時柏林墻已倒塌,實現了德國統一,排除B項﹔戰后大國對德國的分區占領導致英、法、美同蘇聯矛盾的激化,柏林墻只是分裂的表現,排除C項;二戰于1945年結束,柏林墻始建于1961年8月13日,排除D項。故選A項。18.B【解析】據材料可知,關貿總協定的“貿易規則已不再被看作是充分有效,也得不到普遍遵守”,這說明關貿總協定的一些規則不能有效地實行,體現了組織原則的松散性,故選B項;關貿總協定解決爭端問題采取協商的方式,原本就無強制性,故A項錯誤;關貿總協定成立以后起到了促進貿易自由化和世界經濟發展的應有作用,故C項錯誤;材料無法體現關貿總協定的原則是自由貿易精神,故D項錯誤。故選B項。19.C【解析】蘇聯撤銷幾個全聯盟部,設立地方經濟行政區來進行管理,其目的是為了擴大地方的經濟自主權,故C項正確;上述舉措試圖突破斯大林模式,但是不可能從根本突破,故A項錯誤;材料未涉及摒棄優先發展重工業的政策,故B項錯誤;材料也沒有涉及經濟所有制問題,故D項錯誤。20.B【解析】材料作者認為:國際化“能讓更多人有鞋穿”,可以看出作者對國際化持肯定的態度,B項正確;國際化可以解決貧困問題不是作者的觀點,A項錯誤;CD項是持否定的態度,排除。故選B項。21.(1)表現:出現許多地區性商業都會;商業活動突破空間限制;商業中心南移。(2)特點:大多形成于明朝中后期:市鎮居民從業結構變化;出現雇傭勞動;專業性市鎮發展為新興城市。原因:政治環境相對比較穩定;農業、手工業發展:商品經濟繁榮。(3)影響:沖擊著自然經濟;新的生產關系萌芽(雇傭關系)出現;市民階層不斷擴大:傳統重農抑商思想受到沖擊。【解析】(1)根據材料一“北宋的東京開封府是最大的商業中心,此外還有一些地區性商業都會……完全突破坊和市的限制……商業以杭州為中心,在長江流域及江南廣大地區繼續發展”可從商業都會發展、商業活動變化及商業中心轉移進行闡述。(2)一問特點根據材料二“明朝中后期是一個高峰”得出大多形成于明朝中后期;根據“市鎮中的居民,已經從農業人口中分離出來,大多從事紡織業”得出市鎮居民從業結構變化;根據“成為雇傭工人的后備隊伍”得出出現雇傭勞動;根據“專業性市鎮的基礎上發展成為新興的城市”得出專業性市鎮發展為新興城市;二問原因結合明清時期政治環境及經濟發展狀況進行分析闡述。(3)結合所學知識,可從明清商業發展對傳統自然經濟沖擊、催生新的生產關系、傳統經濟思想沖擊、壯大市民階層進行回答。22.(1)文明:古代希臘文明、古代埃及文明、古代西亞文明、古代印度文明。特點:承襲希臘的傳統,并與東方文化交融;是一種多民族的文化:文化中心發生了轉移。(2)影響:促進了全球貿易和商業交流;推動了物種交換;改變了世界人口的結構;有利于資本主義世界市場的形成。(3)背景:工業革命期間,蒸汽機的發明與改良,革新了動力技術,催生了交通工具的革命。意義:汽船、火車的發明,推動了交通運輸業的進步,便利了人們的出行,促進了地區間、國際間的人口交流與貿易往來,加強了整個世界的聯系。(4)示例:觀點說明1.經濟全球化是世界經濟發展的必然趨勢新航路開辟以來,世界經濟逐漸連為一體;工業革命后,世界市場更加擴大;二戰后,出現的國際經濟組織進一步促進了經濟全球化進程;進入21世紀,經濟全球化成為強勁的時代潮流。2.經濟全球化積存了不少問題和弊端經濟全球化增加了發展中國家經濟失控的風險,給發展中國家帶來了嚴峻的挑戰。另外,一些國家出現所謂“逆全球化”現象,如英國的脫歐公投,美國采取的貿易保護、控制移民等措施。3.要積極應對經濟全球化在全球層面,1999年組成的二十國集團在促進世界經濟增長、協調各國宏觀經濟政策、推動全球經濟治理改革等方面發揮積極作用;在地區層面,2009年首次召開的金磚國家領導人會晤,以及2015年成立的新開發銀行,是金磚國家合作共贏、維護新興市場國家和發展中國家共同利益的平臺。在這些組織中,都有中國的積極參與。【解析】(1)古代文明,根據材料內容結合所學知識可知,亞歷山大帝國疆域,東自費爾干納盆地、高加索西側及印度河平原,西抵巴

溫馨提示

- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。

- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。

- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。

- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。

- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。

- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。

- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

- 2025合同違約責任認定與訴訟程序的幾個問題研究

- 中板購銷合同樣本

- 車庫抵押合同范例二零二五年

- 2025年雙丙酮丙烯酰胺項目建議書

- 二零二五事業單位聘期工作總結

- 招聘委托合同

- 個人投放燈箱合同樣本

- 資金監管協議書

- 公司轉讓協議合同書

- 二零二五版退休返聘人員勞務協議范例

- 2025年沈陽北軟信息職業技術學院單招職業技能考試題庫完美版

- 中醫醫生筆試試題及答案

- 《晴隆縣長興煤礦有限責任公司晴隆縣長流鄉長興煤礦(變更)礦產資源綠色開發利用方案(三合一)》評審意見

- 2024-2025學年第二學期天域全國名校協作體高三3月聯考 語文試卷(含答案)

- 2025年晉中職業技術學院單招職業技能測試題庫及參考答案

- 2025光伏發電站綠色拆除技術規范

- GB/T 35624-2025應急避難場所通用技術要求

- 1688運營培訓課件

- DeepSeek 15天培訓教材從入門到精通

- 箱式變電站遷移施工方案

- 道路運輸企業安全風險辨識分級管控清單

評論

0/150

提交評論