版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

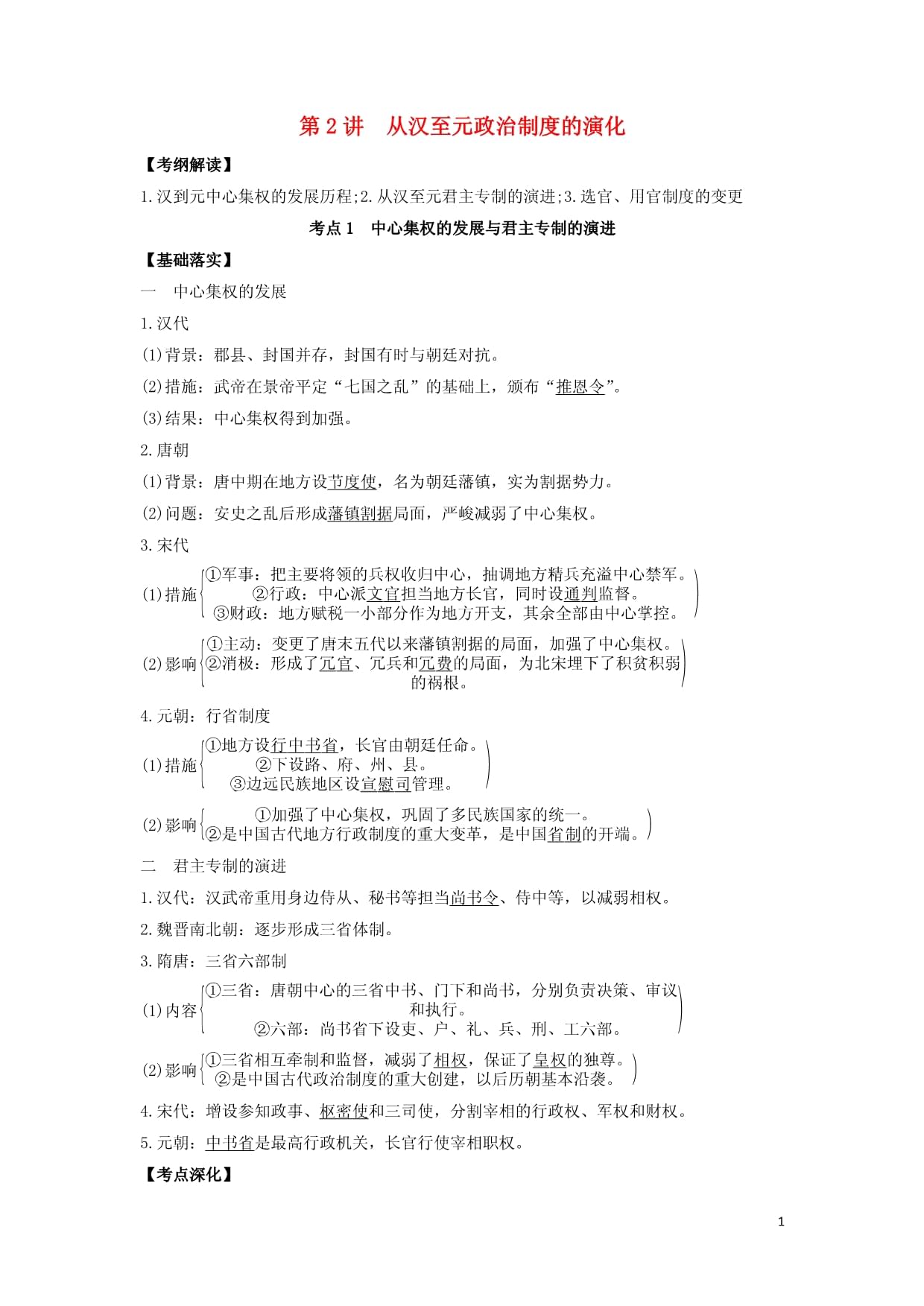

PAGEPAGE1第2講從漢至元政治制度的演化【考綱解讀】1.漢到元中心集權的發展歷程;2.從漢至元君主專制的演進;3.選官、用官制度的變更考點1中心集權的發展與君主專制的演進【基礎落實】一中心集權的發展1.漢代(1)背景:郡縣、封國并存,封國有時與朝廷對抗。(2)措施:武帝在景帝平定“七國之亂”的基礎上,頒布“推恩令”。(3)結果:中心集權得到加強。2.唐朝(1)背景:唐中期在地方設節度使,名為朝廷藩鎮,實為割據勢力。(2)問題:安史之亂后形成藩鎮割據局面,嚴峻減弱了中心集權。3.宋代(1)措施eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(①軍事:把主要將領的兵權收歸中心,抽調地方精兵充溢中心禁軍。,②行政:中心派文官擔當地方長官,同時設通判監督。,③財政:地方賦稅一小部分作為地方開支,其余全部由中心掌控。))(2)影響eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(①主動:變更了唐末五代以來藩鎮割據的局面,加強了中心集權。,②消極:形成了冗官、冗兵和冗費的局面,為北宋埋下了積貧積弱,的禍根。))4.元朝:行省制度(1)措施eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(①地方設行中書省,長官由朝廷任命。,②下設路、府、州、縣。,③邊遠民族地區設宣慰司管理。))(2)影響eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(①加強了中心集權,鞏固了多民族國家的統一。,②是中國古代地方行政制度的重大變革,是中國省制的開端。))二君主專制的演進1.漢代:漢武帝重用身邊侍從、秘書等擔當尚書令、侍中等,以減弱相權。2.魏晉南北朝:逐步形成三省體制。3.隋唐:三省六部制(1)內容eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(①三省:唐朝中心的三省中書、門下和尚書,分別負責決策、審議,和執行。,②六部:尚書省下設吏、戶、禮、兵、刑、工六部。))(2)影響eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(①三省相互牽制和監督,減弱了相權,保證了皇權的獨尊。,②是中國古代政治制度的重大創建,以后歷朝基本沿襲。))4.宋代:增設參知政事、樞密使和三司使,分割宰相的行政權、軍權和財權。5.元朝:中書省是最高行政機關,長官行使宰相職權。【考點深化】一、從漢到元地方政治制度演化的特點(1)演化過程中,中心始終強化對地方的領導、監督、制約,地方則要求獨立的自主權,中心與地方的沖突始終存在。(2)中心通過多層次管理,在分權基礎上加強對官吏的任免、考核,地方權力漸漸被分割、減弱,集權于中心。(3)地方行政制度經驗了一個從低級到高級不斷發展完善的過程(郡縣制→郡國并行制→行省制)。二、三省六部制的特點和弊端1.特點(1)相權三分:中書省制定政令,門下省審核政令,尚書省執行政令,這樣既能相互制衡,也能分工合作,從而提高行政效率。(2)職權分明:三省職權按行政程序劃分,一切政令從起草(中書省)、審核(門下省)至執行(尚書省),都經由三省處理。(3)加強皇權:分散了宰相及中心機構的權力,相互牽制;同時,將尚書省權分六部,既限制了地方割據勢力的產生和發展,又推動部門牽制與機構運轉。(4)節制君權:皇帝所頒政令,未經政事堂通過,不能施行,以相權節制君權,可彌補君主才能的不足。2.弊端:相權分屬三個部門,造成“有宰相之職,而無宰相之權;有宰相之權,未必有宰相之責”的局面,及至中唐,出現宦官專權、朋黨之爭等弊政。【典例剖析】典例1元行省實行群官負責和圓署會議制,行省官員通常由左丞相、平章、右丞、左丞、參知政事等六、七人組成,所掌行政、財賦、軍事、刑名等庶政,采納圓署會議和專官提調相結合的方式處理。由此可見()A.元行省長官的權力獨大B.行省制加強了中心集權C.專制皇權在困局中漸衰D.三權分立機制制約相權【答案】B【解析】元行省實行群官負責和圓署會議制,行省長官的權力分散,故A項錯誤;元朝通過群官負責和圓署會議制分散行省長官的權力,加強了中心集權,故B項正確;材料行省制加強中心集權,也有利于君主專制的加強,故C項錯誤;行省長官權力分散,最終集權于皇帝,并非三權分立,故D項錯誤。總結提升:行省制度把各族人民統一在一個中心政府管轄之下,便于民族間友好相處和溝通,促進了民族融合,使中華民族的向心力和凝合力加強,成為一個不行分割的整體。典例2(2024·河北保定模擬)宋朝經過摸索,創建了路制。一改漢州、唐道固定區域、固定治所、固定機構、固定人員、權力集中的設置原則。路以交通路途為主干來劃分,實行分而治之、相互牽制的方針。這一建制()A.旨在擴大宋朝疆域 B.體現了文武分權的特點C.打破了市坊的界限 D.利于解決藩鎮割據現象【答案】D【解析】依據材料“以交通路途為主干來劃分,實行分而治之、相互牽制的方針”,有利于更有效地限制地方及官員,故D項正確。教材拓展:唐代的藩鎮割據唐玄宗在位時期,為了防止周邊各族的進犯,大量擴充防戍軍鎮,設立節度使,給予其軍事統領、財政支配及監察管內州縣的權力,這造成了一些軍鎮(藩鎮)將領擁兵自重,在軍事、財政、人事方面不受中心政府限制的局面,史稱“藩鎮割據”。這種局面始終持續了一百多年直至唐朝滅亡。藩鎮割據造成了中心政府實際管轄地區的縮小,吐蕃、回鶻、西夏等少數民族相繼建立地方割據政權;藩鎮之內,征兵重斂,更是加重了人民的負擔。典例3.(2024·湖北華中師大新高考聯盟考題)唐代大理寺是中心最高審判機關,刑部是中心司法行政機關,御史臺是中心監察機關。凡“國之大獄”,即皇帝交辦的重大案件或疑難案件,由以上三個機關各派官員進行會審,稱為“三司推事”。對這一設計理解正確的是()A.體現司法制度的完善B.實現了司法的公允公正C.反映司法分權的趨勢D.有利于君主對司法干預【答案】A【解析】唐朝“三司推事”由大理寺、刑部、御史臺共同進行會審,有效監督司法,體現司法制度的完善,故A項正確;“三司推事”只能有利于司法的公允公正,但不能完全實現司法公允公正的效果,故B項錯誤;“三司”中刑部是司法行政機關,御史臺是監察機關,都不具備司法權,故C項錯誤;“三司會審”與君主干預司法無關,故D項錯誤。易錯晚易混:“三省六部制”與“近代西方三權分立”的區分二者形式上相像,都體現了分權的特點,但本質卻不同。前者的目的在于強化皇權,是君主專制的產物;后者的目的是防止專制,是近現代資產階級民主政治的產物。【真題在線】1.(2024·江蘇高考·2)《史記》載:“漢定百年之間,親屬益疏,諸侯或驕奢……大者叛逆,小者不軌于法。”出現這種現象是由于漢初()A.實行察舉制度B.獨尊儒家學說C.實行郡國并行制D.全面推行郡縣制【答案】C【解析】“漢定百年之間,親屬益疏,諸侯或驕奢……大者叛逆,小者不軌于法。”指的是漢初實行郡國并行制,諸侯權力過大而發生叛亂,故C項正確;察舉制是漢朝實行的選官制度,與諸侯叛亂無關,故A項錯誤;獨尊儒家學術是漢武帝時期實行的,與諸侯叛亂無關,故B項錯誤;全面推行郡縣制是在秦朝,與題干時間不符,故D項錯誤。2.(2024·新課標全國Ⅰ卷高考·25)漢武帝時,朝廷制作出很多一尺見方的白鹿皮,稱為“皮幣”,定價為40萬錢一張。諸侯王參與獻禮時,必需購皮幣用來置放禮物,而當時一個“千戶侯”一年的租稅收入約為20萬錢。朝廷這種做法()A.加強了貨幣管理B.確立了思想上的統一C.減弱了諸侯實力D.實現了對地方的限制【答案】C【解析】據材料“定價為40萬錢一張。諸侯王參與獻禮時,必需購皮幣用來置放禮物”可知對諸侯王在經濟上進行限制,進而減弱諸侯實力,故選C項;材料“稱為‘皮幣’”,而且有定價的,說明不是貨幣,解除A項;材料僅涉及經濟方面,不是思想上的統一,解除B項;材料“‘千戶侯’一年的租稅收入約為20萬錢”說明地方照舊享有租稅權,所以沒有實現對地方的限制,應當只是加強限制而已,解除D項。3.(2024.4·浙江高考·27)【加試題】史載,漢武帝“元封五年,初置部刺史,掌奉詔條察州”,有學者認為此部刺史是由秦代的監(御史)嬗變而成。秦時除置一守一尉外,又置一監。漢興,省監不置。惠帝三年,“相國奏御史監三輔。”武帝置刺史,“郡守不得面奏事,而刺史得面奏事”。這說明()①秦與漢在地方均設有特地負責監察的官員②秦與漢監察方向有別,一在中心,一在地方③秦漢監察體制的實際效能有限④秦漢監察機構的設置受到最高執政集團的重視A.①④ B.②③ C.①③④ D.②③④【答案】A【解析】依據材料“元封五年,初置部刺史,掌奉詔條察州”、“刺史是由秦代的監(御史)嬗變而成”,秦與漢均設置特地的地方監察官,故①正確;依據材料“秦時除置一守一尉外,又置一監”,監御史為郡一級監察官,故②錯誤;秦漢的監察體制對整頓吏治,防止貪腐,加強中心集權方面,還是有肯定的主動作用,故③錯誤;依據材料“秦時除置一守一尉外,又置一監……武帝置刺史……刺史得面奏事”,表明秦漢統治者對監察制度的重視,故④正確,選擇A項符合題意。5.(2024.4·浙江高考·7)有學者認為:“治天下猶曳大木然,前者唱邪,后者唱許。”在中國古代政治制度的發展變更中,治理天下與君臣關系的處理,尤以相權的調整為要。下列項中屬于相權調整的舉措是()A.建立世官制 B.增設“參知政事”C.強化“外朝” D.實行察舉制【答案】B【解析】宋代,參知政事正式作為宰相官名,目的是通過分割相權,減弱相權,故選B項;世官制是指世代為官,官吏具有世襲的特權,解除A項;漢代漸漸形成以皇帝為中心的“中朝”和以丞相為首的“外朝”,通過強化“中朝”來加強皇權,解除C項;察舉制是漢代以道德標準來選拔官吏的制度,解除D項。【針對訓練】1.杰里·本特利《新全球史》曾這樣評析中國某一帝王:“試圖在周朝松散的政治聯盟和秦朝嚴格的中心專制之間走出一條中間路途。”該帝王符合“中間路途”的舉措是()A.設置御史大夫與刺史B.推行中外朝制度C.地方實行郡國并行制D.世襲與察舉制共存【答案】C【解析】材料“周朝松散的政治聯盟和秦朝嚴格的中心專制”體現了中心和地方的關系,即地方政治制度問題。御史大夫是中心監察機構,刺史是西漢時設立的地方監察機構,故A項錯誤;中外朝制度是西漢時期的中心機構,故B項錯誤;郡國并行制是西漢初設立的郡縣制和分封制相結合的地方行政制度,符合題意,故C項正確;世襲制和察舉制是古代選官制度,故D項錯誤。2.日本學者和田清認為中國官制的一個特色是“水紋式的循環發生”,即“天子個人左右的微臣漸漸獲得權力,壓倒了政府的大臣,最終取而代之。但取代之后,其中又別有私臣變成實權者,再來取代現有的政府大臣。如此后浪推前浪式的往復不已。”以下官職的設置符合這一特色的是()A.秦朝的三公九卿B.漢朝的“中朝”C.隋唐的三省六部D.宋朝的樞密院【答案】B【解析】三公九卿體現了政府大臣分工明確、相互牽制,與材料中“微臣與大臣”的關系不符,故A項錯誤;漢朝的“中朝”是漢武帝時期用一些親信侍從(如尚書等)組成的決策機構,而漢代的三公九卿則成為外朝即執行機構,故B項正確;三省六部制下,分割相權,加強皇權,故C項錯誤;宋代的樞密院是二府三司的組成部分,負責軍事,其長官樞密使為政府大臣,故D項錯誤。3.班固在史書中記載:司隸校尉蓋寬饒“刺舉無所回避”,“公卿貴戚及郡國吏使至長安,皆恐驚莫敢犯禁”。這可以佐證()A.刺史設置有助于君主專制B.郡國并行危害了中心集權C.門下封駁避開了決策失誤D.監察制度有利于京畿穩定【答案】D【解析】司隸校尉為漢武帝時設置的主要負責京師地區監察的官員。材料中“刺舉無所回避”“公卿貴戚及郡國吏使至長安,皆恐驚莫敢犯禁”提到司隸校尉在京師監察不避權貴的嚴格監察使得在京師的權貴畏懼,這無疑有利于京師地區的穩定,故D項正確。4.東晉南朝時期,譜學成了一門新興的學問,豪門士族和政府都熱衷于編撰族譜,名門望族的族譜被官府保藏,成為任命官員的主要依據。材料反映了這一時期()A.宗法制度再度復興B.重視家族歷史的傳承C.士族享有政治特權D.九品中正制遭到破壞【答案】C【解析】宗法制度始終都貫穿整個封建時代,并未消亡,故A項錯誤;“重視家族歷史的傳承”只是表面現象,并沒有看到本質,故B項錯誤;依據材料“名門望族的族譜被官府保藏,成為任命官員的主要依據”可知,官府保藏的是名門望族的族譜,是用作選官的一項依據,并且依據九品中正制“上品無寒門,下品無士族”理解,說明魏晉時期的名門望族享有特權,故C項正確;九品中正制被科舉制取代是隋朝,故D項錯誤。5.唐開元四年(716年),汴州發生了蝗災,中書令姚崇領導滅蝗工作,汴州地方長官倪若水拒不執行吩咐,姚崇乃牒報(行文通報)若水,強令其實行滅蝗措施。據唐朝三省體制推斷,這說明白當時()A.中書省勢大,姚崇越權行政B.門下省失權,三省體制瓦解C.相權膨脹,威逼皇帝權力D.藩鎮割據,倪若水抗拒中心【答案】A【解析】依據所學可知,唐代三省六部制下中書省負責決策,門下省負責審議,尚書省負責執行。中書令姚崇并無執行權,強令地方長官執行吩咐是越權,故A項正確;材料未涉及門下省,不能說明門下省失權,故B項錯誤;材料未體現相權與皇權的沖突,故C項錯誤;倪若水拒不執行吩咐是因為中書令姚崇越權,并非是藩鎮割據,故D項錯誤。6.(2024·山東聊城調研)閱讀材料,完成下列要求。材料“重文輕武”是宋朝基本國策,即所謂“重文教,輕武事”(《續資治通鑒長編》)。有學者認為,“重文輕武”國策的推行,促進了宋朝的旺盛。還有學者認為,“重文輕武”國策的推行,導致了宋朝積弱局面的形成。依據材料,從中提煉出一個觀點,自擬論題,并結合所學學問進行簡要論述。(要求:寫明觀點,觀點合理,論述須有史實依據,史論結合。)(12分)【答案】觀點一:“重文輕武”國策的推行促進了宋朝的旺盛。論述:政治上:宋朝統治者“重文輕武”政策的實施,使其能很快鏟除軍閥割據勢力,清除分裂的隱患,在肯定程度上維護了國家統一和社會穩定發展,社會環境寬松,文人享有較多自由,參政熱忱高漲。經濟上:社會穩定,人口增加,耕地面積擴大,農作物品種和產量增加,促進了社會經濟的發展。科技上:宋朝盛行讀書風氣,以文為貴、武為輕的思想深化骨髓,推動了天文學、機械學、火藥、指南針、活字印刷術、造船技術的發展。文化上:宋代的文、史、哲和藝術達到了前所未有的水平,名著和名作在世界文化寶庫中絢爛奪目。綜上所述,“重文輕武”國策的推行促進了宋朝社會的全面旺盛。觀點二:“重文輕武”國策的推行導致了宋朝積弱局面的形成。論述:軍事上:皇帝干脆駕馭兵權,不懂軍事的文官限制軍隊,武將頻繁調動和想方設法壓制武人,使武官的主動性受到了嚴峻的打擊,嚴峻減弱了軍隊的戰斗力和國防力氣。在對遼、西夏的斗爭中屢戰屢敗。外交上:由于“重文輕武”政策的實施,再加上統治階級“強干弱枝”“守內虛外”的思想,對外沒有主動加強防衛,而是一貫實行屈辱忍讓、納幣求和的做法。政治上:為了減弱武將的勢力,設置大量文職官員,導致官僚機構越來越臃腫,在遇到重大軍事、政治問題時看法不一,很難制定有效的決策。社會風氣上:“重文輕武”政策使北宋的價值觀發生較大變更,多數人認為“萬般皆下品,唯有讀書高”,尚武精神遭到減弱。綜上所述,“重文輕武”國策的推行,使宋朝最終陷于積弱的局面中。【解析】首先,分析材料信息,依據材料信息確定一個論題。本題可確定“重文輕武”促進了宋朝的旺盛和“重文輕武”導致了宋朝積弱局面的形成兩個主題;其次,結合論題和所學學問,從政治、經濟、思想方面例證;最終,論證表述成文并總結。闡述時留意題目要求:寫明觀點,觀點合理,論述須有史實依據,史論結合。考點2選官、用官制度的變更【基礎落實】1.漢代:實行察舉制。漢武帝令鄰國每年舉薦孝、廉各一人,建立起人才選拔制度。孝廉成為士大夫做官的主要途徑。2.魏晉南北朝(1)實行九品中正制,選用官吏重門第而不重才能。(2)隨著世家大族的沒落,這一制度已無法接著下去。3.隋唐:科舉制(1)形成:eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(①隋文帝廢除九品中正制,起先采納分科考試的方式選拔官員。,②隋煬帝時設立進士科,科舉制形成。))(2)完善:唐宋元繼承并完善了科舉制。(3)作用eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(①把讀書、考試與做官緊密聯系起來,有利于打破特權壟斷,擴大,官吏人才來源,提高官員文化素養。,②把選拔人才和任命官吏的權力收歸中心,加強了中心集權。))【考點深化】全面相識科舉制的影響主動影響社會整合功能打破了特權壟斷,促進了社會階層轉化,加速了社會流淌,具有公開、同等、競爭、擇優的合理性內核和價值理念推動儒學發展以儒家學說為主要考試內容,推動儒家思想和文化的傳承與發展鞏固國家統一適應了中心集權制度下“大一統”意識形態的須要,促進了中華民族的大融合,鞏固了封建國家的統一和社會的穩定推動世界文明發展早在唐朝時,科舉制就被“東亞文化圈”國家所采納,并成為這些國家政治制度的重要組成部分,后來還被西方國家所汲取,對西方近代文官考試制度產生了較大影響消極影響重才輕品在選拔人才方面,過于側重于才學標準,忽視了品德的考查,造成一些官員道德素養低下官本位思想干脆促進了官本位社會觀的發展,“學而優則仕”的思想至今還存在禁錮思想強化儒學正統地位,禁錮了人們的思想;抑制了新學問、新學科的滲透和發展;壓抑了科學技術的進步【典例剖析】典例1.唐代科舉考試禮部錄用后,還需經過吏部考試合格后才能做官,歲取不過三十人。宋代增加了由皇帝主持的“殿試”,通過后即可入仕,每次錄用五百人以上,甚至達千人。對此理解精確的是()A.科舉制度更加客觀公正 B.貴族政治影響日益減弱C.減弱六部職權強化皇權 D.皇帝起先駕馭選官權【答案】B【解析】材料沒有反映出宋代科舉制標準的變更,不能體現出更加客觀公正,故A項錯誤;宋代科舉取士的人數增加,權貴依靠特權入仕的人數削減,貴族政治影響日益減弱,故B項正確;材料沒有反映出宋代皇帝主持的“殿試”減弱六部職權,故C項錯誤;隋朝科舉制創立,皇帝已經起先駕馭選官主動權,故D項錯誤。[學問巧記]典例2.在科舉制度下,考中進士或舉人,就有機會進入宮廷或地方衙門為官作吏;考中秀才,也可在鄉村里當教書先生,當一名鄉紳。這反映出科舉制()A.造成了官員隊伍的分化B.有利于社會階層合理流淌C.進一步固化了社會等級D.使儒學統治地位得到鞏固【答案】B【解析】依據材料“考中秀才,也可在鄉村里當教書先生,當一名鄉紳”不屬于官員隊伍,故A項錯誤;依據材料“考中進士或舉人……考中秀才……”可知,科舉制下,依據自身才能不同,各有不同的歸宿,有利于人才相對合理流淌,故B項正確;科舉制的實行破除了世家大族壟斷官場的情形,而不是固化社會等級,故C項錯誤;材料突出科舉制下人才的流淌,而非科考的內容,故D項錯誤。[線索歸納]中國古代選官制度的演化及趨勢【真題在線】1.(2024·江蘇高考·3)唐代詩人劉得仁系皇親國戚,其兄弟為達官顯貴,而他“出入舉場三十年,竟無所成”;唐宗室子弟李洞屢考不中,竟想去皇陵哭訴。兩人的經驗反映了唐代()A.科舉考試不重考生詩才B.選官制度阻斷貴族入仕C.中心政府剝奪宗室特權D.科舉取士體現公允公正【答案】D【解析】唐朝皇親國戚和宗室子弟屢試不中,體現了科舉考試的公允公正,故D項正確;唐朝科舉考試重視考生詩才,故A項錯誤;科舉考試打破了貴族對官場的壟斷,沒有阻擋貴族入仕,故B項錯誤;材料表明科舉取士的公允公正,宗室特權在科舉取士中無法體現,沒有涉及中心政府剝奪宗室特權,故C項錯誤。2.(2024·新課標全國Ⅲ卷高考·25)表1宋代宰相祖輩任官狀況表曾祖、祖父或父親任官狀況宰相人數北宋(71)南宋(62)高級官員208中級官員1510低級官員128無官職記錄2436表1據學者探討整理而成,反映出兩宋時期()A.世家大族影響巨大B.社會階層流淌加強C.宰相權力日益下降D.科舉制度功能弱化【答案】B【解析】材料中從北宋到南宋,曾祖、祖父或父親任官的宰相人數在削減,世家大族影響減弱,故A項錯誤;隨著宋代科舉制的發展,材料中無官職記錄的平民子弟擔當宰相的人數增加,從而躋身于社會上層,加強社會階層流淌,故B項正確;材料反映出宰相的來源,與其權力變更無關,故C項錯誤;材料反映出宋代科舉制促進社會階層流淌,功能加強,而不是弱化,故D項錯誤。3.(2024·海南高考·3)東漢實行察舉制,“郡察孝廉,州舉茂才”,州、郡都必需定期向朝廷舉薦肯定數量的人才,而推斷孝廉、茂才的標準包括對儒家經典的熟識程度和道德聲望的凹凸等。這客觀上()A.推動了獨尊儒學局面的出現B.促使社會階層趨于固化C.打破了世家大族對政權的壟斷D.動搖了郡縣制的基礎【答案】B【解析】西漢漢武帝時期獨尊儒學局面已經出現,不符合時間限制,故A項錯誤;東漢察舉制對人才的推斷標準對地方上的世家大族更有利,阻礙了底層民眾的上升,促使社會階層趨于固化,故B項正確;東漢察舉制對人才的推斷標準使得世家大族能夠限制人才選拔的主動權,進而形成對政權的壟斷,故C項錯誤;郡縣制是建立在中心對地方垂直管理基礎上的,材料沒有反映出皇帝對地方官員限制的弱化,因此不能推斷郡縣制的基礎動搖,故D項錯誤。【針對訓練】1.唐太宗吩咐高士廉等人修撰的《氏族志》,不再沿襲南北朝以來以山東士族為高門的慣例,而是以本朝的官品作為門第凹凸的依據,沒有做本朝高官的士族,都將其門第品級降下來。這種做法()A.利于擴大唐朝統治基礎B.扭轉了唐代的等級觀念C.提高了庶族的社會地位D.變更了官吏選拔的標準【答案】C【解析】這種做法是統治階層內部的調整,與擴大唐朝統治基礎無關,故A項錯誤;這種做法“以本朝的官品作為門第凹凸的依據”,沒有扭轉唐代的等級觀念,故B項錯誤;“沒有做本朝高官的士族,都將其門第品級降下來”,與此相對,庶族的社會地位就提高了,故C項正確;材料沒有涉及官吏選拔的標準,故D項錯誤。2.唐朝科舉中有這樣一道程序,即在確定錄用名單前,主考官通常會邀請一些有身份、有地位的人依據考生的考試成果和社會名聲,共同確定最終錄用名單,這個過程簡稱“通榜”。這一做法()A.體現唐代科舉制走向完善B.使科舉的公允性遭質疑C.導致科舉制無法選拔精英D.是君主專制加強的表現【答案】B【解析】材料“依據考生的考試成果和社會名聲,共同確定最終錄用名單”,而不是完全依據才學,說明唐代科舉制存在局限性,故A項錯誤;科舉制錄用考慮“社會名聲”,使科舉的公允性遭質疑,故B項正確;材料中考試成果仍舊是重要的參考依據,故C項錯誤;材料唐代科舉制的錄用依據,沒有體現出對君主專制的影響,故D項錯誤。3.(2024·山西太原調研)漢武帝實行察舉制;東漢光武帝規定察舉須“授試以職”,即給候選人一項職務,檢驗其是否具備吏能;順帝時又規定察舉之士還須參與考試,方以授官。察舉制的演化說明東漢()A.儒學獨尊地位受到挑戰B.政府意在擴大統治基礎C.官吏選拔重視德才兼備D.士族門閥崛起遭到抑制【答案】C【解析】由材料“給候選人一項職務,檢驗其是否具備吏能”“察舉之士還須參與考試,方以授官”可知,察舉制不僅留意道德還留意才能,故C項正確。4.東漢順帝時期,從尚書令左雄建議,凡舉來之人,須先初試于府,次復試于端門。自此,察舉制度除重名聲外,又增加考試。這種改革()A.革除了察舉制的固有弊端B.運用人權收歸中心政府C.為科舉制的開創供應借鑒D.打破以門第選官的格局【答案】C【解析】科舉制就是用考試的方法選拔人才的制度,察舉制度除重名聲外,又增加考試,為科舉制的開創供應借鑒,故C項正確。材料只是說察舉制增加了考試的程序,并沒有提到考試的作用,故A項錯誤;材料沒有涉及用人權的歸屬,故B項錯誤;打破以門第選官的格局的是科舉制,故D項錯誤。5.兩漢和魏晉時期,士子必需獲得地方官員及世族豪門的舉薦,才能參與考試。而唐代規定,士子可以自帶一種叫做“牒”的身份證明即可干脆報名參與考試,地方政府不能壓制。這一變更反映了唐代()A.選官不受身份限制 B.宗法關系仍受重視C.人才選拔漸趨開放 D.官僚政治逐步形成【答案】C【解析】材料講解并描述從舉薦和考試相結合到唐代可以憑“牒”考試,反映了政府放松了對士子門第和身份的限制,人才選拔漸趨開放,故C項正確。據材料“自帶一種叫做‘牒’的身份證明”不能說明唐代選官不受身份限制,如工商雜色之流是沒有資格的,故A項錯誤;唐代實行科舉制,把人才選拔的權力從地方收歸中心,門第之風隨之衰落,宗法關系在選官中不再受重視,故B項錯誤;秦朝時官僚政治已形成,故D項錯誤。6.兩漢時期,地方長官(郡太守)擁有自辟僚屬和察舉大權。長官與僚屬形同君臣,長官升調或僚屬離職后,長官照舊自居“故主”,僚屬則成為“故吏”。這主要體現了()A.依附關系根源于察舉制B.家天下的觀念根深蒂固C.早期官僚政治尚不成熟D.郡縣制下地方權力很大【答案】C【解析】材料中反映的是兩漢時期,地方權力過大,呈現的長官與僚屬之間的隸屬關系,說明官僚政治的不成熟,故C項正確。依附關系的形成緣由是,擁有自辟僚屬和察舉大權(或者是地方權力過大),故A項錯誤;“家天下”是指王位在一家一姓中傳承,材料中涉及的是地方長官,故B項錯誤;依據材料中呈現的是兩漢期間,地方權力大,郡縣制下是中心集權下,地方權力受限,故D項錯誤。7.錢穆在《中國傳統政治》中說:“魏晉時代的九品中正制,乃因當時地方騷亂,交通阻梗,中心政府行使職權實力有限,全國選舉難于推行,乃由中心指定各地域服務中心政府官吏中之性行中正者,采訪同鄉輿論,開列各地區人才,造成表冊,送政府作為錄用之依據”。這說明()A.國家政治制度的創建體現了時代特征B.選官制度體現中心與地方權力的博弈C.制度的設計要與社會經濟水平相一樣D.九品中正制有利于各地區人才的選拔【答案】A【解析】據材料“乃因當時地方騷亂,交通阻梗,中心政府行使職權實力有限,全國選舉難于推行”可知,錢穆先生認為九品中正制的施行,是受到當時

溫馨提示

- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。

- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。

- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。

- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。

- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。

- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。

- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

- 2025儲備土地臨時利用合同書

- 2025年建筑工程《土地使用權轉讓合同》

- 香港房屋租賃合同范本

- 社區服務協議

- 個人無息借款協議書范本

- 經營合作合同

- 涉車輛房產分割離婚協議書

- 2025年預付式消費合同的法律規范與監管

- 2025有限責任公司股權轉讓合同范本「」

- 安全生產協議書租房

- 司法雇員考試題目及答案

- 2025年03月廣西玉林博白縣總工會社會化工會工作者13人筆試歷年典型考題(歷年真題考點)解題思路附帶答案詳解

- GB/T 37133-2025電動汽車用高壓連接系統

- 2024年榆林市榆陽區公立醫院招聘考試真題

- Unit 2 Go for it!Understanding ideas教學設計 -2024-2025學年外研版(2024)七年級英語下冊

- 電纜橋架國標10216-2013

- 管理學基礎-形考任務一-國開-參考資料

- 體育體感游戲創業計劃

- 法律實務案例分析卷集及參考答案解析

- 小學生風電知識科普課件

- 建筑施工各崗位安全生產責任書標準范本

評論

0/150

提交評論