版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

《病原生物學與免疫學》教學大綱

課程編號:1

學時數:理論54實驗21

學分數:4.0

適用專業:護理學專業本科

病原生物與免疫學教研室

一、課程模塊類別及課程屬性:

本課程為學科通識模塊,必修課。

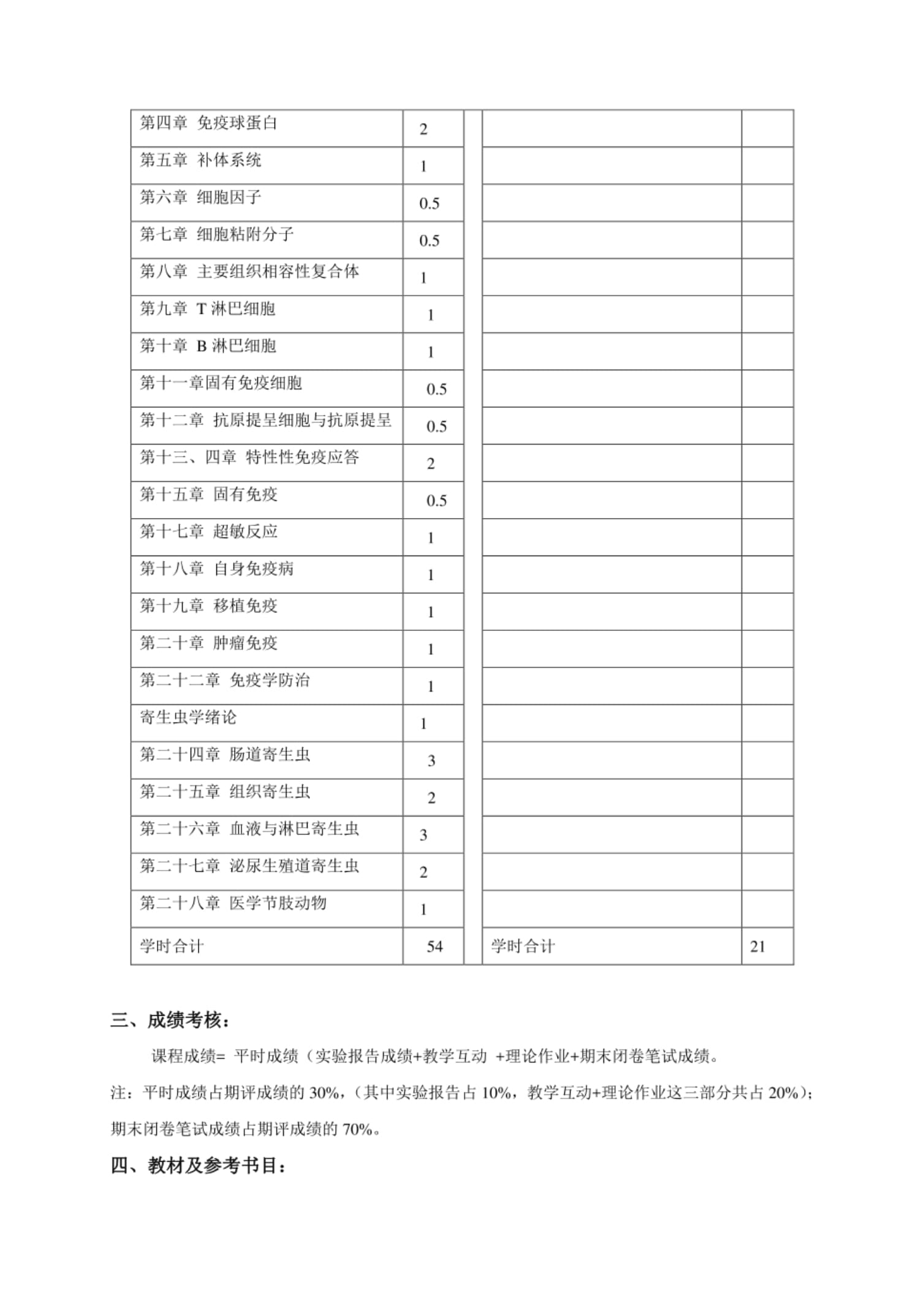

二、學時分配表:

理論教學內容學時實驗教學內容學時

總論0.5實驗一細菌形態學檢查3

第一篇第一章細菌的基本性狀3實驗二細菌的人工培養3

第二章細菌的生理1實驗三細菌的分布理化因素對細3

菌的影響

第三章細菌的感染與免疫2.5實驗四凝集反應3

第四章細菌感染的檢查與防治0.5實驗五細胞免疫功能的檢測3

第五章呼吸道感染的細菌1.5實驗六醫學蠕蟲學3

第六章消化道感染的細菌2實驗七醫學原蟲學和節肢動物學3

第七章創傷感染的細菌2.5

第八章性傳播細菌屬1

第十二章螺桿菌屬0.5

第十章病毒的基本性狀1

第卜一章病毒的感染與免疫1

第十二章病毒感染的檢查與防治0.5

原則

第十三章呼吸道感染病毒1.5

第十四章腸道感染病毒0.5

第十六章反轉錄病毒1.0

第十七章肝炎病毒1.5

第十八章人類皰疹病毒0.75

第十九章其它病毒0.25

第二十章真菌總論0.5

第二十一章深部感染真蕭1

緒論0.5

第二章免疫器官的結構與功能

1

第三章抗原1

第四章免疫球蛋白2

第五章補體系統1

第六章細胞因子0.5

第七章細胞粘附分子0.5

第八章主要組織相容性復合體1

第九章T淋巴細胞1

第十章B淋巴細胞1

第H^一章固有免疫細胞0.5

第十二章抗原提呈細胞與抗原提呈0.5

第十三、四章特性性免疫應答2

第十五章固有免疫0.5

第十七章超敏反應1

第十八章自身免疫病1

第十九章移植免疫1

第二十章腫瘤免疫1

第二十二章免疫學防治1

寄生蟲學緒論1

第一十四章腸道寄生出3

第二十五章組織寄生蟲2

第二十六章血液與淋巴寄生蟲3

第二十七章泌尿生殖道寄生蟲2

第二十八章醫學節肢動物1

學時合計54學時合計21

三、成績考核:

課程成績=平時成績(實驗報告成績+教學互動+理論作業+期末閉卷筆試成績。

注:平時成績占期評成績的30%,(其中實驗報告占10%,教學互動+理論作業這三部分共占20%);

期末閉卷筆試成績占期評成績的70%。

四、教材及參考書目:

(-)目的要求

1.掌握微生物的基本概念,種類。

2.熟悉微生物與人類的關系。

3.了解醫學微生物學發展史

(二)主要內容

1.微生物的定義、分類。

2.微生物與人類的關系。

3.醫學微生物學的定義和發展史。

第一篇細菌學

第一章細菌的基本性狀

(-)目的要求

1.掌握細菌的定義:細菌細胞壁、莢膜、鞭毛、菌毛和芽胞的生物學特性;掌握細菌生長繁殖

的基本條件與醫學有關的細菌合成代謝產物;掌握噬菌體、毒性噬菌體、溫和噬菌體的概念;噬菌

體的形態結構和化學組成。掌握細菌基因的轉移與重組.

2.熟悉細菌的中介體、核糖體、質粒、異染顆粒的概念;細菌的大小、形態和排列。熟悉細菌

生長繁殖的規律和人工培養;熟悉溶菌周期和溶原周期;熟悉細菌遺傳變異的物質基礎。

3.了解噬菌體的抗原性、抵抗力;細菌遺傳變異的實際意義。

(二)主要內容

1.細菌的大小與形態:細菌的基本形態,細菌的不規則形態(衰退型)。

2.細菌的基本結構:細胞壁的功能、主要成分,6菌與(T菌細胞壁的不同點及意義。細菌L型

的生物學特性及臨床意義。細胞膜與細胞質及其內含物的組成與功能。

3.細菌的特殊結構:莢膜的定義、化學組成、抗原性及致病性。鞭毛的定義、化學組成,抗原

性及其功能。菌毛的定義、化學組成、種類及其與致病力的關系。芽胞的定義、形成、對外界因素

的抵抗力及其與醫學的關系。

4.細菌生長繁殖與生長繁殖:生長繁殖的條件、方式與速度、生長曲線。

5.細菌的能量代謝;新陳代謝和生化反應;細菌的合成代謝產物及其醫學意義。

6.細菌人工培養的培養基和細菌在培養基中的生長現象。

7.噬菌體、毒性噬菌體、溫和噬菌體的概念;噬菌體的形態結構和化學組成。

8.溶菌周期和溶原周期、前噬菌體、溶原性細菌。

9.細菌的遺傳物質基礎:細菌的染色體,質粒,轉座子;細菌基因表達的調節:基因的轉移與

重組:轉化、轉導、接合,溶原性轉換的概念與實例:基因突變;細菌遺傳變異的實際意義。

第二章細菌的分布與消毒滅菌

<)目的要求

I.掌握消毒、滅菌、防腐、無菌和無菌操作的概念;高壓蒸氣滅菌法、紫外線殺菌應用范圍及

注意點。

2.熟悉熱力滅菌、輻射殺菌法和濾過除菌的種類、應用范圍及注意點;常用化學消毒劑的種類、

作用原理、使用范圍和影響因素。

3.了解超聲波殺菌法;干燥與低溫抑菌法;了解細菌的分布。

(二)主要內容

1.細菌的分布。

2.消毒、滅菌、防腐和無菌的基本概念。

3.物理消毒滅菌法。熱力滅菌:機理、濕熱法較干熱法的優越性。干熱滅菌法:焚燒和熱空

氣。濕熱滅菌法:巴氏消毒法,煮沸法,流通蒸氣法,間歇滅菌法,高壓蒸氣滅菌法及其應用范圍;

日光與紫外光的殺菌原理及使用注意事項;濾過除菌法的原理及應用;化學消毒滅菌法:常用化學

消毒劑的種類、殺菌機理及其應用。

4.影響消毒滅菌效果的因素。

第三章細菌的感染與免疫

(一)目的要求

I.掌握正常菌群的概念、生理學作用;機會致病菌形成的特定條件;細菌的致病機制。

2.熟悉感染、致病菌、毒力、半數致死量、半數感染量、毒血癥、菌血癥、敗血癥、膿毒血癥、

內毒素血癥、帶菌者和帶菌狀態的含義;細菌感染的來源;傳播方式與途徑;感染的類型醫院內感

染的概念;醫院內感染的防治和控制措施;醫院內感染的分類。

3.了解微生態平衡與失調:宿主的免疫防御機制。

(二)主要內容

1.正常菌群、正常菌群的生理作用、微生態平衡;機會致病菌及其致病條件、菌群失調。

2.微生物的毒力;細菌的致病機制:侵襲力:微菌落、生物膜、表面結構、侵襲基因、侵襲性

酶。毒素:外毒素的性質、種類及其作用;內毒素的性質、作用;內毒素與外毒素的主要區別。

3.宿主的免疫防御機制。

4.感染的發生與發展:感染來源、傳播方式和途徑。

5.細菌感染的類型:隱性感染、顯性感染,局部感染、全身感染、帶菌狀態。

第四章細菌感染的檢查方法與防治原則

<)目的要求

L掌握細菌感染的實驗室檢查方法。

2.熟悉各種新型疫苗(基因工程疫苗,重組載體疫苗,合成疫苗,亞單位疫苗,DNA疫苗)的概

念。

3.了解細菌感染的治療。

(二)主要內容

1.細菌學診斷:標本采集,檢驗程序和方法。

2.血清學診斷的常用方法、分子生物學檢測技術。

3.細菌感染的防治原則。

4.人工主動免疫:概念、疫苗、類毒素、預防接種。

5.人工被動免疫:概念、抗毒素、兩種球蛋白等制劑。

6.細菌感染的治療。

第五章呼吸道感染的細菌

(一)目的要求

1.掌握結核分枝桿菌的生物學性狀、免疫特點、結核菌素試驗和卡介苗預防。掌握腦膜炎奈

瑟菌的形態染色、培養特性、抵抗力、致病性與免疫性、標本采集;掌握白喉棒狀桿菌和膽態染色

和培養、白喉外毒素、白喉的防治原則;掌握支原體的定義;肺炎支原體與人類疾病的關系。

2.熟悉結核分枝桿菌的致病和免疫機制、微生物學檢查法。腦膜炎奈瑟菌莢膜多糖群特異性

抗原、微生物學檢查及防治原則;熟悉白喉棒狀桿菌的培養特性和抵抗力;白喉棒狀桿菌所致疾病

及免疫性;Shick試驗原理、方法、結果及判定;白喉棒狀桿菌的微生物學檢查。熟悉支原體的形態

結構、培養特性、致病性。

3.了解分枝桿菌屬的通性和種類;腦膜炎奈瑟菌的生化反應、抗原結構。

(二)主要內容

1.結核分枝桿菌:形態、染色、培養、抵抗力、變異性、菌體成分及其作用。致病性、免疫

性、結核菌素試驗、微生物學檢查、特異性預防。

2.腦膜炎球菌:形態染色、培養、抗原構造、抵抗力、致病物質及所致疾病、免疫性、微生

物學檢杳、防治原則。

3.白喉棒狀桿菌:形態染色特點,致病物質及特異性防治。

4.肺炎支原體的生物學性、致病性與免疫性、微生物學檢查法。

第六章消化道感染細菌

(一)目的要求

1.掌握致病性大腸埃希菌及其所致疾病;志賀菌屬的致病性:沙門菌屬的致病性與免疫性;埃

希菌屬、志賀菌屬和沙門菌屬與微生物學分離鑒定有關的生物學特性:掌握霍亂弧菌形態染色、動

力、培養、生化反應致病性。

2.熟悉腸桿菌科的共同特性;大腸埃希菌與人類關系及致病性大腸埃希菌致病機制;埃希菌屬、

志賀菌屬和沙門菌屬的微生物學檢查步驟;肥達氏反應。熟悉霍亂腸毒素及其致病機理。

3.了解大腸埃希菌的微生物學檢查及防治原則;志賀菌和沙門菌的防治原則;沙門俅分類。3.

了解霍亂弧菌的抗原構造與分型、抵抗力。

(二)主要內容

1.概述,共性:形態染色、結構、培養特性、生化反應、抗原構造、抵抗力、變異。

2.埃希菌:大腸桿菌的生物學特性、致病性、微生物學檢查、水及食品衛生學檢查標準、防治

原則。

3.志賀菌:生物學性狀、致病性、免疫性、微生物學檢查、防治原則。

4.沙門菌:生物學性狀、致病性、傷寒的病程和免疫性、微生物學檢查(沙門氏菌的分離與鑒

定、肥達氏反應)、防治原則、特異性預防。

5.霍亂弧菌:形態染色、動力、培養、生化反應、抗原構造與分型、抵抗力。

第七章創傷感染的細菌

(-)目的要求

I.掌握葡萄球菌的形態染色、分類、凝固酶、腸毒素、所致疾病和防治原則;致病性葡萄球

菌的鑒別要點;鏈球菌的形態染色、培養特性、分類、鏈球菌溶素和抗O試驗、所致疾病和防治原

則;掌握破傷風梭菌致病性和防治原則。

2.熟悉葡萄球菌的培養特性、抗原結構、抵抗力、致病物質、微生物檢杳法;鏈球菌的抗原

結構、抵抗力、致病物質、免疫性、微生物學檢查;熟悉破傷風梭菌的生物學特性;無芽胞厭氧菌

感染的特點和標本采集。

3.了解葡萄球菌的生化反應;鏈球菌的生化反應;了解破傷風梭菌的微生物學檢查;無芽胞

厭氧菌微生物學檢查和防治原則。

(二)主要內容

I.葡萄球菌:分布,生物學性狀:形態與染色、培養特性、生化反應、抗原構造(葡萄球菌

A蛋白)、分類、抵抗力。致病性:致病物質(凝固酶、溶血素、殺白細胞素、表皮溶解毒素)、所

致疾病。免疫性,微生物學檢查:膿、血等標本的分離鑒定,食物中毒檢查,防治原則。

2.鏈球菌屬:鏈球菌分類與溶血現象。A族鏈球菌:生物學性狀:形態染色,培養特性、生化

反應、抗原構造、分類。致病性:致病物質和所致疾病。

3.傷風梭菌:生物學性狀、致病性、免疫性、微生物學檢查、防治原則、人工自動免疫、人

工被動免疫。

4.無胞厭氧菌:生物學性狀、致病性、微生物學檢查、防治原則。

第八章性傳播細菌

(-)目的要求

I.掌握淋病奈瑟菌的形態與染色、培養特性、抵抗力、所致疾病與免疫性;.掌握螺旋體的定

義、所致疾病、微生物學檢查方法和防治原則;掌握衣原體的定義、發育周期與形態染色、沙眼衣

原體致病性。

2.熟悉淋病奈瑟菌的致病物質、微生物學檢查與防治原則;沙眼衣原體生物學特性及微生物

學檢查法。

3.了解淋病奈瑟菌的生化反應、抗原結構與分類。

(二)主要內容

I.淋病奈瑟菌的生物學性狀、致病性與免疫性、微生物學檢查方法和防治原則

2.梅毒螺旋體形態染色、培養特性、抗原構造、致病性與免疫性、微生物學檢查、防治原則。

3.沙眼衣原體、發育周期與形態染色、培養特征、抗原構造、抵抗力、致病性與免疫性,微生

物學檢查。

第九章動物源性細菌

(-)目的要求

1.掌握動物源性細菌的定義、鉤端螺旋體的防治原則、立克次體的定義、炭疽芽胞桿菌的生

物學性狀、致病性。

2.熟悉立克次體的形態與染色、培養特性、抗原結構、致病性與免疫性、診斷與防治;炭疽

芽抱桿菌的防治原則

3.了解鉤端螺旋體的形態染色致病性。

(二)主要內容

1.動物源性細菌的定義;

2.鉤端螺旋體的生物學性狀、致病性、免疫性、微生物學檢查、防治原則

3.立克次體生物學性狀、致病性、免疫性、微生物學檢杳、防治原則

4.炭疽芽胞桿菌生物學性狀、致病性、微生物學檢查、防治原則。

第二篇病毒學

第十章病毒的基本性狀

(一)目的要求

1.掌握病毒的概念;病毒的結構、組成及其功能、。

2.熟悉病毒的大小與形態;病毒的復制周期;理化因素對病毒的影響。

3.了解病毒的生物合成;缺陷病毒的概念。

(二)主要內容

1.病毒的大小與形態。

2.病毒的結構與化學組成:核酸、衣殼、包膜的化學組成與生物學功能。病毒的非結閡蛋白。

3.病毒的增殖:病毒的復制周期:吸附、穿入、脫殼、生物合成(dsDNA病毒,單正鏈、單負

鏈RNA病毒,逆轉錄病毒的特點)、成熟與釋放(包膜病毒與無包膜的不同)。病毒的異常增殖。

4.理化因素對病毒的影響:病毒滅活的概念、化學因素?、物理因素、

第十一章病毒的感染與免疫

(一)目的要求

1.掌握病毒的垂直傳播和持續性感染;干擾素定義、種類、作用、抗病毒機制和特點。

2.熟悉病毒感染的類型和傳播方式;病毒抗病毒特異性和非特異性免疫的特點:病毒中和抗

體的概念。

3.了解病毒的致病機制。

(二)主要內容

1.病毒的致病機制:病毒對宿主細胞的直接作用:殺細胞效應,穩定狀態感染,包涵體形成,

細胞凋亡、整合作用。病毒與腫瘤。免疫病理反應:抗體介導的免疫病理作用、細胞介導的免疫病

理作用、免疫抑制作用。

2.病毒的傳播方式:水平傳播,垂直傳播。傳播途徑。

3.病毒感染的類型:除性感染、顯性感染、急性感染、持續性感染(慢性感染、潛伏感染、慢

發病毒感染)。

4.非特異性免疫:干擾素的定義、產生、種類與性質、抗病毒活性、免疫調節活性和抗腫瘤活

性;NK細胞抗病毒感染的特點。

5.特異性免疫:體液免疫即中和抗體、血凝抑制抗體和補體結合抗體的作用。細胞免疫在抗病

毒感染中的重要性。

第十二章病毒感染的檢查方法與防治原則

(一)目的要求

I.掌握病毒感染的實驗室檢查方法。

2.熟悉人工主動免疫里各種疫苗分類的概念;人工被動免疫的概念。

3.了解抗病毒治療的方法。

(二)主要內容

1.病毒學診斷:標本采集,檢驗程序和方法,細胞培養。

2.人工主動免疫:概念、疫苗、預防接種。

3.人工被動免疫:概念、抗毒素、丙種球蛋白等制劑。

4.病毒感染的治療:抑制病毒傳入與脫殼;抑制病毒生物合成。

第十三章呼吸道病毒

(一)目的要求

1.掌握流感病毒的形態結構,表面抗原(HA,NA)及其功能:流感病毒的分型、變異和意義。

2.熟悉流感病毒的致病性:麻疹病毒的致病性、免疫性和防治原則;腮腺炎病毒的致病性、免

疫性和防治原則;風疹病等的形態及致病性;冠狀病毒的形態及致病性。

3.了解呼吸道病毒的種類;腺病毒的主要生物學性狀和致病性、鼻病毒。

(二)主要內容

1.呼吸道病毒的種類。

2.流行性感冒病毒:形態結構、抗原變異與流行的關系;致病性與免疫性;微生物學檢查法。

防治原則。

3.冠狀病毒和SARS冠狀病毒的形態結構;SARS冠狀病毒致病性(傳播規律);SAES冠狀病

毒微生物檢查原則及防治原則。

4.副粘病毒的生物學特性。

5.麻疹病毒的生物學特性、致病性與免疫性。

6.腮腺炎病毒的致病性與免疫性、傳播途徑、臨床癥狀及防治原則。

7.其它常見呼吸道病毒:腺病毒、風疹病毒一般特性。

第十四章腸道病毒、急性胃腸炎病毒

(一)目的要求

1.掌握揚道病毒的種類;脊髓灰質炎病毒的生物學性狀、致病性、免疫性和特異性預防;急性

胃腸炎病毒主要種類、流行方式;人類輪狀病毒的形態、基因組、致病性、免疫性。

2.熟悉柯薩奇病毒、埃可病毒和新型腸道病毒的致病性;人類輪狀病毒的微生物學檢查;腸道

腺病毒的致病性;杯狀病毒的致病性;星狀病毒的致病性。

3.了解脊髓灰質炎病毒的基因結構和微生物學檢查法;人類輪狀病毒的基因結構、分型和微生

物學檢查;杯狀病毒和星狀病毒的生物學特點。

(二)主要內容

1.概述:腸道病毒的分類及其共同特性。

2.脊髓灰質炎病毒:形態結構、致病性與預防措施(疫苗)。

3.柯薩奇病毒、埃可病毒及新型腸道病毒:致病性。

4.輪狀病毒:主要生物學特點及致病性。

第十五章蟲媒病毒和出血熱病毒

(一)目的要求

I.掌握流行性乙型腦炎病毒的傳播途徑和防治原則;漢坦病毒的流行環節。

2.熟悉流行性乙型腦炎病毒的致病性與免疫性;登革病毒的致病性與免疫性;漢坦病毒的形態

結構、培養特性和抗原分型;漢坦病毒的致病(腎綜合征出血熱)與免疫;新疆出血熱病毒的流行。

3.了解流行性乙型腦炎病毒的生物學特性,微生物學檢查法;登革病毒的生物學特性、微生物

學檢查法和防治原則:森林腦炎病毒:肺出血綜合征:漢坦病毒的微生物學檢查和防治原則。

(二)主要內容

1.概述:蟲媒病毒的種類及共同特性。

2.流行性乙型腦炎病毒:流行環節、致病性及防治原則。

3.漢坦病毒:主要生物學特點傳染源、流行環節、致病性、及防治原則。

第十六章逆轉錄病毒

(-)目的要求

1.掌握HIV的形態和結構、HIV的傳播途徑、病毒受體與細胞親嗜性、所致免疫損害。

2.熟悉HIV病毒的復制、變異、原發感染、慢性感染和激發、合并各種機會感染與腫

瘤、HIV感染的免疫應答、微生物學檢查原則、抗病毒治療;人類嗜T細胞病毒1、

2型的生物學特性、傳播和所致疾病。

3.了解逆轉錄病毒的種類及特性;HIV的培養特性;HIV損傷CD4+細胞的機制;HIV疫苗研

究;人類嗜T細胞病毒1、2型感染的診斷與防治。

(二)主要內容

1.逆轉錄病毒的種類和概念。

2.人類免疫缺陷病毒:生物學特性、致病性與免疫性,微生物學檢查法,防治原則。

3.人類嗜T細胞病毒:生物學特性、傳播途徑及致病性。

第十七章肝炎病毒

(一)目的要求

1.掌握肝炎病毒的種類和主要差異(病毒核酸類型、傳播途徑、引起慢性感染、特異性預防

等);HBV的抗原一抗體系統及其在臨床診斷中的意義。

2.熟悉HAV形態、核酸類型、抗原性,抵抗力、致病性與免疫性、微生物學檢查法和防治原

則;HBV的形態結構、核酸類型、抵抗力,致病性與免疫性、防治原則;HCV的形態、核酸類型、

致病性與免疫性、微生物學檢查法和防治原則;HDV的形態結構、感染類型與致病性;HEV的形

態、核酸類型、致病性、微生物學檢查法。

3.了解HAV感染模型與細胞培養;HBV的基因結構與復制方式、感染模型與細胞培養;HCV

的基因結構與分型:HDV的微生物學檢查法;HEV的基因結構與分型。

(二)主要內容

1.概述:人類肝炎病毒的種類及其重要性

2.甲型肝炎病毒:主要生物學性狀,致病性及免疫性,特異性預防

3.乙型肝炎病毒:形態結構、基因結構與功能、復制特點、抵抗力、傳染源、傳播途徑、致病

機理、免疫性、HBV與原發性肝癌的關系,微生物學檢查及防治原則(基因工程疫苗)。

4.丙型肝炎病毒、丁型肝炎病毒及戊型肝炎病毒:致病性及流行病學特點。

第十八章皰疹病毒

(一)目的要求

1.掌握單純皰疹病毒的血清型與致病性;水痘一帶狀皰疹病毒的血清型與致病性;巨細胞病毒

的生物學性狀與先天性感染;EB病毒的致病性。

2.熟悉皰疹病毒的共同特點;單純皰疹病毒的防治原則;水痘一帶狀皰疹病毒的防治原則;巨

細胞病毒的微生物學檢查;EB病毒與宿主細胞的關系。

3.了解單純皰疹病毒的基因結構和微生物學檢查;水痘一帶狀皰疹病毒的微生物學檢查;巨細

胞病毒的防治原則;EB病毒的抗原、微生物學檢查和防治原則。

(二)主要內容

1.概述:人類皰疹病毒的分類及共同特點。

2.單純皰疹病毒:致病性及HSV-H與宮頸癌的關系。

3.水痘帶狀皰疹病毒:致病性。

4.巨細胞病毒:致病性(與先天性畸形的關系)。

5.EB病毒致病性。

第十九章其他病毒

(一)目的要求

I.掌握狂犬病病毒的預防原則。

2.熟悉狂犬病病毒的生物學特性、致病性與免疫性、微生物學檢查法;人乳頭瘤病毒生物學特

性、所致疾病及與宮頸癌的關系;骯粒的生物學特性和致病性。

3.了解狂犬病病毒的免疫性;人乳頭瘤病毒免疫性,微生物學檢查。

(二)主要內容

1.狂犬病病毒:主要生物學特性、傳播環節、致病特點及防治原則。

2.人乳頭瘤病毒:主要生物學特點及致病性。

3.阮粒的概念

4.阮粒的生物學特性:PrPc與PrPsc的關系及理化特征。

5.阮粒的致病性:所致疾病及疾病的共同特征。

第三篇真菌學

第二十章真菌學總論

(一)目的要求

I.掌握真菌的定義;真菌的形態結構和培養特性;致病性真菌的致病性及感染特點:真菌感染

的實驗室檢杳方法。

2.熟悉真菌的抵抗力;抗真菌免疫的特點。

3.了解真菌感染的治療藥物。

(二)主要內容

1.真菌的概念。

2.真菌的形態結構:單細胞真菌、多細胞真菌(菌絲、孜子)。

3.真菌的繁殖方式與培養:繁殖方式,培養特點。

4.真菌的變異性與抵抗力。

5.致病性真菌的致病性及感染特點,淺表真菌感染。

6.真菌機會性感染,深部真菌感染,真菌毒素及其致病作用,超敏反應。

7.抗真菌非特異性免疫的特點。抗真菌特異性免疫的特點。

第二十一章主要致病性真菌

(一)目的要求

1.掌握皮膚感染真菌和皮卜組織感染真困的主要種類和所致疾病;皮膚癬真菌的致病性;新生

隱球菌的致病性;白假絲酵母菌的致病性。

2.熟悉皮膚感染真菌和皮下組織感染真菌的防治原則;新生隱球菌的生物學性狀;白假絲酵母

菌的生物學性狀。

3.了解表面感染真菌;皮膚癬真菌的生物學性狀;皮下組織真菌感染;地方性流行真菌。

(二)主要內容

1.皮膚感染真菌和皮下組織感染真菌的主要種類、所致疾病和防治原則。

2.皮膚痹真菌:種類、菌落形態、致病性。

3.微生物學檢查法:標本采集與處理,鏡下觀察、墨汁負染。

4.生物學特性:形態、培養特性、抗原分型。

5.致病性:條件致病性真菌(白假絲酵母菌、新生隱球菌)。

6.鑒別要點:假菌絲、厚膜抱子。

免疫學部分

一、課程性質、目的和任務

醫學免疫學(medicalimmunology),>

二、課程性質、任務和要求:

醫學免疫學是研究人體免疫系統的組成、結構和功能;免疫應答的發生機制、規律及其效應和

調節機制;以及有關疾病的發生機理、診斷與防治的一門學科。醫學免疫學是生命科學的前沿學科,

是緊密聯系實際的應用學科,是當今發展最快的學科之一。它已廣泛滲透到基礎醫學和臨床醫學各

領域,并形成了眾多的分支和交叉學科。其任務是通過教學使學生掌握免疫學的基礎知識,為學習

其它基礎醫學課程及臨床醫學課程奠定理論基礎,同時結合教學實踐、培養學生獨立思考、獨立工

作的能力和嚴誣的科學作風。

三、教學重點:

(一)基本理論與基本知識

1.掌握機體免疫系統的組成與功能,免疫應答的發生機制、規律和效應。

2.掌握常見免疫病理性疾病的發病機制,熟悉常見免疫病理性疾病,了解其防治原則。

3.了解免疫學與疾病的關系,免疫學在醫學實踐中的應用前景。

(二)基本技能

熟悉常見的抗原抗體的種類及檢測方法。

四、主要先修課程:

解剖學、組胚學、生物學、生理學、生物化學與分子生物學、醫學遺傳學及細胞生物學等。

五、教學目的要求和主要內容:

第一章免疫學概論

(一)目的要求

1.掌握:免疫概念、免疫系統組成及其功能

2.熟悉:免疫功能異常時所致疾病

3.了解:免疫應答類型與特點,了解免疫學的簡史

(二)主要內容

1.免疫學簡介:免疫的概念,免疫系統的基本功能(1)免疫防御;(2)免疫監視;(3)免疫耐

受;(4)免疫調節。固有免疫和適應性性免疫的概念,不適宜的免疫應答可致可免疫性疾病。

2.免疫學發展簡史:經驗免疫學的發展(人痘苗、牛痘苗的發明),免疫學科的形成及發展(Burnet

學說)。

3.現代免疫學的發展:免疫學理論研究,免疫學應用研究,21世紀的免疫學。

第一章免疫器官和組織

(-)目的要求

1.掌握免疫系統的組成,中樞免疫組織和器官的組成及其功能外周免疫組織和器官的組成和功

能。

2.熟悉外周免疫組織和器官的組成和功能。

3.了解胸腺微環境、淋巴細胞歸巢與再循環。

(二)主要內容

1.概述:免疫系統的組成。

2.中樞免疫組織和器官:骨髓的結構及功能,胸腺的結構及功能。

3.外周免疫組織和器官:淋巴結的結構與功能,脾臟的結構與功能,黏膜免疫系統的組成與功

能。

4.淋巴細胞歸巢與再循環:淋巴細胞歸巢,淋巴細胞再循環。

第二章抗原

(-)目的要求

1.掌握抗原、抗原決定基的概念;抗原的基本特性;決定抗原免疫原性的條件;抗原特異性的

決定因素。

2.熟悉B細胞決定基、T細胞決定基的概念和特點;抗原的基本分類;醫學上重要的抗原性物

質,TD-Ag和TI-Ag的概念及特點。

3.了解交叉反應的概念、意義,佐劑、超抗原的種類和作用機制。

(二)主要內容

1.抗原的概念和基本特性(抗原的免疫原性和抗原的反應原性),完全抗原、半抗原、變應原及

耐受原的概念。

2.抗原的異物性與特異性,抗原決定基的概念。

3.影響抗原免疫應答的因素:抗原方面的因素,宿主方面的因素,免疫方法的影響。

4.抗原的分類:根據產生抗體時需否Th細胞參與而分類(TD-Ag和TI-Ag),根據抗原與機體

的親緣關系而分類,根據抗原是否在抗原提呈細胞內合成分類。

第四章抗體

(一)目的要求

1.掌握抗體、免疫球蛋白的概念;免疫球蛋白的基本結構;免疫球蛋白的生物學功能;五類免

疫球蛋白的主要特性和功能。

2.熟悉免疫球蛋白的功能區、酶解片段,單克隆抗體的概念和優點。

3.了解免疫球蛋白的理化特性,免疫球蛋白的血清型,抗體的制備。

(二)主要內容

I.概述:抗體、免疫球蛋白的概念,免疫球蛋白的理化特性。

2.免疫球蛋白的結構:免疫球蛋白的基本結構(重鏈與輕鏈,可變區和恒定區),免疫球蛋白的其

它成分,免疫球蛋白的水解片段。

3.免疫球蛋白的異質性:免疫球蛋白的類型,免疫球蛋白的多樣性,免疫球蛋白的血清型。

4.免疫球蛋白的功能:V區的功能(特異性識別抗原),C區的功能(激活補體,調理作用,

ADCC作用,介導I型超敏反應,通過胎盤和粘膜)。

5.五類免疫球蛋白的特性與功能:IgG、IgM、IgA、IgD及IgE。

6.人工制備抗體:多克隆抗體、單克隆抗體及基因工程抗體。

第五章補體系統

(一)目的要求

1.掌握補體的概念、補體系統的概念及組成;補體的生物學作用。

2.熟悉補體經典激活途徑、替代激活途徑的過程及兩條途徑的比較。

3.了解MBL途徑,補體激活的調節,補體受體及其免疫學功能。

(二)主要內容

1.概述:補體的概念,補體系統的組成和理化性質,補體系統的命名。

2.補體的激活:補體的經典激活途徑,補體的旁路激活途徑,補體激活的共同末端效應。

3.補體的生物學作用:

(1)參與早期抗感染免疫:溶解細胞、細菌和病毒,調理作用,引起炎癥反應。

(2)維護機體內環境穩定:清除免疫復合物,清除調亡細胞。

(3)參與適應性免疫

第六章細胞因子

(一)目的要求

1.掌握細胞因子的概念和種類,細胞因子的生物學活性。

2.熟悉細胞因子的作用特點。

3.細胞因子與疾病。

(二)主要內容

1.細胞因子的概述:細胞因子概念、命名及作用特點。

2.細胞因子的分類:白細胞介素、集落刺激因子、干擾素、腫瘤壞死因子及趨化因子。

3.細胞因子的生物學活性:促進炎癥反應,抗病毒、抗腫瘤作用,免疫調節作用,刺激造血功

能。

5.與細胞因子與臨床應用。

第七章白細胞分化抗原和黏附分子

(-)目的要求

1.掌握粘附分子的概念。

2.熟悉粘附分子的種類與功能。

3.了解CD和黏附分子及其單克隆抗體的臨床應用。

(二)主要內容

I.免疫細胞表面功能分子,白細胞分化抗原的概念、CD的概念。

2.CD和黏附分子及其單克隆抗體的臨床應用。

第八章主要組織相容性復合體

(一)目的要求

1.掌握:MHC,HLA,HLA-I和HLA-I【類抗原組織分布、結構,HLA生物學功能

2.熟悉:HLA在醫學上的意義

3.了解:HLA基因型

(二)主要內容

1.MHC結構及其多基因特性。

2.HLA與臨床醫學:HLA與器官移植,HLA分子的異常表達和臨床疾病,HLA與疾病的關聯,

HLA與親子鑒定和法醫學。

5.MHC的生物學功能:為抗原提呈分子參與適應性免疫應答,為調節分子參與固有免疫應答.

第九章T淋巴細胞

(一)目的要求

1.掌握:T淋巴細胞表面主要分子及其作用

2.熟悉:T淋巴細胞亞群及其功能

3.了解.:陽性選擇與陰性選擇,T細胞發育過程

(二)主要內容

1.T淋巴細胞表面分子及其作用:TCR-CD3復合物,CD4和CD8分子,協同刺激信號分子結合

絲裂原的膜分子

2.T淋巴細胞亞群:初始T細胞、效應T細胞和記憶性T細胞,CD4+T細胞和CD8+T細胞,

Th、CTL和Tr細胞。

3.T淋巴細胞功能:CD4+輔助性T細胞的功能,CD8+殺傷性T細胞的功能,抑制性T細胞的

功能。

第十章B淋巴細胞

(-)目的要求

I.掌握B淋巴細胞的主要表面分子及其作用,B細胞的功能。

2.熟悉B細胞的亞群。

3.了解:B細胞發育過程

(二)主要內容

1.B淋巴細胞表面分子及其作用:BCR復合物,輔助受體,協同刺激分子,絲裂原的膜結合分

子,其它表面分子。

2.B細胞的亞群:B-1細胞和B-2細胞。

3.B淋巴細胞的功能:分泌抗體,提呈抗原,免疫調節作用。

第十一章固有免疫細胞

(-)目的要求

1.掌握吞噬細胞的生物學,乍用。

2.熟悉DC的分類和主要功能,巨噬細胞對病原體的識別和殺傷消化機制,NK細胞殺傷靶細胞

的作用機制。熟悉組織屏障及其作用,吞噬細胞及NK細胞的功能,固有免疫效應分子及其作用。

3.了解NKT細胞、嗜酸性粒細胞、嗜堿性粒細胞和肥大細胞。

(二)主要內容

1.吞噬細胞:識別、清除病原體等抗原性異物,參與和促進炎癥反應,對腫瘤和病毒感染等靶

細胞的殺傷作用,加工提呈抗原、啟動適應性免疫應答,免疫調節作用。

2.樹突狀細胞的分類及主要功能。

3.自然殺傷細胞:NK細胞表面與其殺傷活化和殺傷抑制有關的受體,NK細胞殺傷靶細胞的作

用機制。

4.NKT細胞的分布及功能。

5.其他固有免疫細胞:嗜酸性粒細胞,嗜堿性粒細胞和出大細胞。

第十二章抗原提呈細胞與抗原的處理及提呈

(一)目的要求

1.掌握:抗原提呈細胞的概念、種類

2.熟悉:外源性和內源性抗原加工與遞呈途徑

3.了解:CD1分子途徑。

(二)主要內容

1.抗原遞呈細胞的特點:對突狀細胞,單核巨噬細胞,B淋巴細胞。

2.抗原處理與提呈:抗原的攝取,抗原的加工處理,抗原的提呈

第十三章T淋巴細胞對抗原的識別及免疫應答

(-)目的要求

1.掌握T細胞活化的信號要求,T細胞活化的表現,CD44Thl細胞及CD8+CTL細胞的免疫效應

及其發生過程。

2.熟悉T細胞對抗原的識別過程。

3.了解T細胞活化的信號轉導途徑、活化信號涉及的醐系統。

(二)主要內容

1.T細胞對抗原的識別:APC向T細胞提呈抗原的過程,APC與T細胞的相互作用。

2.T細胞活化的過程:T細胞活化涉及的分子,T細胞活化的信號轉導途徑,T細胞活化信號涉

及的靶基因,抗原特異性T細胞克隆性增殖和分化。

3.效應性T細胞的應答效應:CD4+Thl細胞的效應,CD8+CTL細胞的效應,記憶性T細胞的形

成,T細胞活化后誘導的細胞凋亡。

第十四章B淋巴細胞對抗原的識別及免疫應答

(一)目的要求

1.掌握B細胞對TD抗原的免疫應答過程,抗體產生的一般規律。

2.熟悉B細胞介導的體液免疫應答的細胞學基礎。

3.了解免疫記憶,B細胞在生發中心的分化過程,粘膜免疫應答。

(二)主要內容

1.B細胞對TD抗原的免疫應答:B細胞對TD抗原的識別,T細胞在B細胞免疫應答中的作用,

B細胞的激活、增殖和分化,B細胞在生發中心的分化成熟。

2.B細胞對TI抗原的免疫應答。

3.免疫應答的?般規律:初次應答,二次應答。

第十五章固有免疫系統及其介導的免疫應答

(-)目的要求

1.掌握固有免疫的定義,固有免疫系統組成。掌握固有免疫應答和適應性免疫應答的主要特點

2.了解固有免疫應答的作用時相。

O

(二)主要內容

1.參與固有免疫的組織、細胞和效應分子:組織屏障及其作用,固有免疫細胞(吞噬細胞、NK

細胞等)及其主要作用,固有免疫效應分子及其主要作用。

2.固有免疫應答的作用時相:瞬時固有免疫應答階段,早期固有免疫應答階段,適應性免疫應

答誘導階段。

3.固有免疫應答的特點及其與適應性免疫應答的關系:固有免疫應答的特點,固有免疫應答與

適應性免疫應答的關系。

第十七章超敏反應

(一)目的要求

1.掌握超敏反應的概念及分型,I型超敏反應的概念、發生機制及防治,n型?N型超敏反應

的發生機制。

2.熟悉n型?N型超敏反應的概念,I型?N型超敏反應的常見疾病。

3.了解n型?N型超敏反應的防治。

(二)主要內容

i.概述:超敏反應的概念及分型

2.1型超敏反應:參與I型超敏反應的主:要成分,I型超敏反應的發生機制,臨床常見疾病,防

治原則。

3』型超敏反應:發生機制,臨床常見疾病。

4.H【型超敏反應:發生機制,臨床常見疾病。

5.IV型超敏反應:發生機制,臨床常見疾病。

第十八章自身免疫疾病

(-)目的要求

1.掌握:自身免疫病的概念、基本特征

2.熟悉:自身免疫病的誘因(抗原、機體遺傳因素);自身免疫病發病機制、臨床上的典型疾病。

3.了解:治療原則

(二)主要內容

1.概述:自身免疫與自身免疫性疾病概念,自身免疫性疾病的特點和分類。

2.自身免疫性疾病的免疫損傷機制及典型疾病:自身抗體引起的自身免疫性疾病,自身反應性T

淋巴細胞引起的自身免疫性疾病。

3.自身免疫性疾病發生的相關因素:免疫隔離部位抗原的釋放,自身抗原發生改變,微生物感

染,表位擴展,免疫忽視,遺傳,性別。

4.自身免疫性疾病的治療原則。

第十九章移植免疫

(-)目的要求

1.掌握移植抗原的概念,移植排斥的免疫學基礎.

2.熟悉同種異基因移植排斥的類型及效應機制,同種異型移植排斥的防治。

3.了解同種異型抗原識別機制。

(二)主要內容

1.概述:移植免疫及移植免疫學概念、移植的種類。

2.同種異型排斥反應的識別機制:同種異型排斥反應的特點,同種異型抗原的識別機制。

3.同種異基因移植排斥的類型及其效應機制。

4.移植排斥反應的防治:優擇組織型相配的供者,免疫抑制藥物的應用,誘導移植耐受。

5.與移植免疫學相關的其池領域:異種移植,組織工程。

第二十章腫瘤免疫

(一)目的要求

I.掌握腫瘤抗原的概念及分類。

2.熟悉機體抗腫瘤的免疫學機制,腫瘤的免疫逃逸機制。

3.了解腫瘤免疫學檢測原則,腫瘤免疫的防治原則。

(二)主要內容

1.腫瘤抗原概念,腫瘤抗原產生的分子機制,腫瘤抗原的分類和特征。

2.機體對腫瘤抗原的免疫應答:體液免疫應答,細胞免疫應答(TH1、Tc細胞的抗腫瘤效應),

非特異性免疫應答(NK細胞、巨噬細胞)。

3.腫瘤免疫逃逸機制:與腫瘤細胞有關的因素,與宿主免疫系統有關的因素。

4.腫瘤的免疫診斷為免疫治療及預防。

第二十二章免疫學防治

(一)目的要求

1.掌握人工主動免疫、人工被動免疫及免疫治療的概念。

2.熟悉免疫學預防的常用制劑。

3.了解新型疫苗的種類、制備和優點,了解其他免疫治療制劑的類型和作用。

(二)主要內容

1.免疫預防:自然免疫及人工免疫,疫苗的基本要求,人工主動免疫,人工被動免疫,佐劑,

2.計劃免疫。

3.新型疫苗及其發展,疫苗的應用。

4.免疫治療:分子治療,細胞治療,生物應答調節劑與免疫抑制劑。

第二部分醫學寄生蟲學

總論

(-)目的要求

1.掌握寄生蟲與宿主的相互作用

2.熟悉五大寄生蟲病,

3.了解該學科定義、任務;寄生蟲病流行現狀和趨勢。

(二)主要內容

1.寄生蟲學的定義、任務;寄生蟲病流行現狀和趨勢、五大寄生蟲病。

2.生物種間的幾種關系、寄生蟲的生活史;

3.寄生蟲對宿主的作用、宿主對寄生蟲的影響

4.寄生蟲抗原、寄生蟲的免疫逃避的機制、寄生點感染宿主免疫應答、免疫病理.

5.寄生蟲病流行的因素、流行基本環節、流行特點、寄生蟲病的防治。

第五篇醫學蠕蟲學

第二十四章腸道寄生蟲

(-)目的要求

1.掌握重要腸道寄生蟲形態、生活史、致病。

2.熟悉重要腸道寄生蟲診斷和治療。

3.了解重要腸道寄生蟲的流行。

(二)主要內容

1.重要的腸道線蟲(蛔蟲、鉤蟲、燒蟲、鞭蟲、旋毛蟲)的形態、生活史、致病和診斷、防治。

2.重要的腸道吸蟲(姜片吸蟲)的形態、生活史、致病和診斷、防治。

3.重要的腸道絳蟲(豬帶絳蟲和牛帶絳蟲等)的形態、生活史、致病和診斷、防治。

4.重要的腸道原蟲(溶組織內阿米巴、藍氏賈第鞭毛蟲等)的形態、生活史、致病和診斷、防

治。

第二十五章組織寄生蟲

(-)目的要求

1.掌握重要的組織內寄生蟲形態、生活史、致病。

2.熟悉重要的組織內寄生蟲診斷和治療。

3.了解里要的組織內寄生蟲的流行。

(二)主要內容

1.重要的組織內吸蟲(肝吸蟲、衛氏肺吸蟲)的形態、生活史、致病和診斷、防治。

2.重要的組織內絳蟲(細粒棘球絳蟲)的形態、生活史、致病和診斷、防治。

3.重要的組織內原蟲(剛地弓形蟲)的形態、生活史、致病和診斷、防治。

第二十六章血液與淋巴系統寄生蟲

(-)目的要求

1.掌握重要的血液與淋巳系統寄生蟲形態、生活史、致病。

2.熟悉重要的血液與淋巴系統寄生蟲診斷和治療。

3.了解重要的血液與淋巴系統寄生蟲的流行。

(二)主要內容

1.重要的血液與淋巴系統吸蟲(日本血吸蟲)的形態、生活史、致病和診斷、防治。

2.重要的血液與淋巴系統原蟲(瘧原蟲、桿氏利什曼原點)的形態、生活史、致病和診斷、防

治。

3.重要的血液與淋巴系統線蟲(絲蟲)的形態、生活史、致病和診斷、防治。

第二十七章泌尿生殖道寄生蟲

(-)目的要求

1.掌握陰道滴蟲形態和致病。

2.熟悉陰道滴蟲診斷和治療。

3.了解陰道滴蟲的生活史和流行。

(二)主要內容

陰道滴蟲形態、生活史、致病和診斷、流行、治療。

第二十八章醫學節肢動物

(-)目的要求

1.掌握皮膚寄生節肢動物的致病和病媒節肢動物的相關蟲媒病。

2.熟悉皮膚寄生節肢動物和病媒節肢動物的生活史和生態。

3.了解皮膚寄生節肢動物和病媒節肢動物的防治。

(二)主要內容

1.皮膚寄生節肢動物的形態特征、生活史特點(永久性寄生、寄生部位、交配、感染階段和傳

播方式特點)、致病臨床表現與診斷流行及防治原則.

2.病媒節肢動物的形態特點、生活習性、及其與傳播疾病的關系和防制。

病原生物學實驗教學部分

一、課程名稱:

病原生物學實驗

二、教學對象:

本大綱適用于護理學專業五年制本科學生。

三、學時:

15學時

四、課程性質、任務和要求:

病原生物學是一門新興學科,是生命科學發展的前沿領域。近20余年來,在分子生物學、細胞

生物學、遺傳學等多學科的滲透下,免疫學進展迅速,在理論、實驗技術和臨床應用等方面的發展

口新月異。為了幫助學生理解和鞏固所學的理論知識,開設實驗教學是病原生物學教學必不可少的

重要環節。

本課程是與《醫學微生物學與寄生蟲學》、《醫學免疫學》教材相配套的實驗課程,根據本科生

病原生物學的教學要求,開設七個實驗。通過實驗教學要求達到以下目的:

I.幫助學生理解并驗證醫學免疫學的理論知識,學習和掌握基本操作技術;

2.培養學生觀察事物和分析問題的能力、獨立思考和獨立工作的能力以及嚴謹求實的科學態度

和周密細致的工作作風;

3.培養學生樹立良好的醫學道德觀念和吃苦耐勞的奉獻精神以及運用所學的理論知識解決實際

問題的能力.

4.學生對實驗結果進行綜合分析并撰寫實驗報告。

5.通過實驗后的思考題加深理解理論知識與臨床實踐的琰系。

五、教學重點:

教學形式為理論與實踐結合,指導教師講授與實驗相關的理論、操作步驟及主要儀器的使用。

學生分組進行實踐操作,學生在實驗中遇到的具體問題由實驗指導教師隨堂指導。通過本課程

的學習,學生應達到的如下要求;

1.掌握常用醫學免疫學檢測技術及其基本原理;

2.熟悉常用醫學免疫學實驗的基本操作及臨床應用;

3.了解相關醫學免疫學實臉技術的理論及操作。

六、教學目的要求和主要內容:

實驗一細菌的形態學檢查

(-)目的要求

1.掌握顯微鏡油鏡的使用和保護。

2.掌握細菌的基本形態和特殊結構。

3.掌握細菌涂片標本的制備及革蘭染色的步驟,識別革蘭染色性及明確其臨床意義。

4.熟悉實驗室守則和實驗的基本要求。

(二)實驗類型驗證性

(三)實驗內容

1.顯微鏡的使用方法。

2.

溫馨提示

- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。

- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。

- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。

- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。

- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。

- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。

- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

- 2025-2030中國旅行耳機行業市場發展趨勢與前景展望戰略研究報告

- 2025-2030中國急救藥品行業市場發展趨勢與前景展望戰略研究報告

- 2025-2030中國床笠行業市場發展趨勢與前景展望戰略研究報告

- 2025-2030中國市政工程建設行業市場發展分析及投資前景與投資策略研究報告

- 2025-2030中國塵肺病治療行業市場發展趨勢與前景展望戰略研究報告

- 2025-2030中國封閉式插座行業市場發展趨勢與前景展望戰略研究報告

- 2025-2030中國家用花園休閑設備行業市場發展趨勢與前景展望戰略研究報告

- 2025-2030中國如廁輔助裝置行業市場發展趨勢與前景展望戰略研究報告

- 2024年全球及中國資產生命周期管理軟件行業頭部企業市場占有率及排名調研報告

- 2025年護膚隔離乳膏項目投資可行性研究分析報告

- 2022餐桌禮儀培訓PPT餐桌禮儀培訓課件模板

- 小學四年級地方課程安全教育教案泰山出版社

- 化學性及藥物性頜骨骨髓炎

- 神奇的植物王國課件

- 員工崗位技能考核評定表

- 項目部安全生產事故應急預案

- 垂體瘤-PPT課件

- 鉆井井控裝置

- 贛美版(江西)小學四年級美術下全冊教案

- 12隊淘汰賽_對陣表

- 我國城市馬拉松賽事發展現狀分析

評論

0/150

提交評論