版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

第二部分

誘發電位學原理和臨床應用第二部分

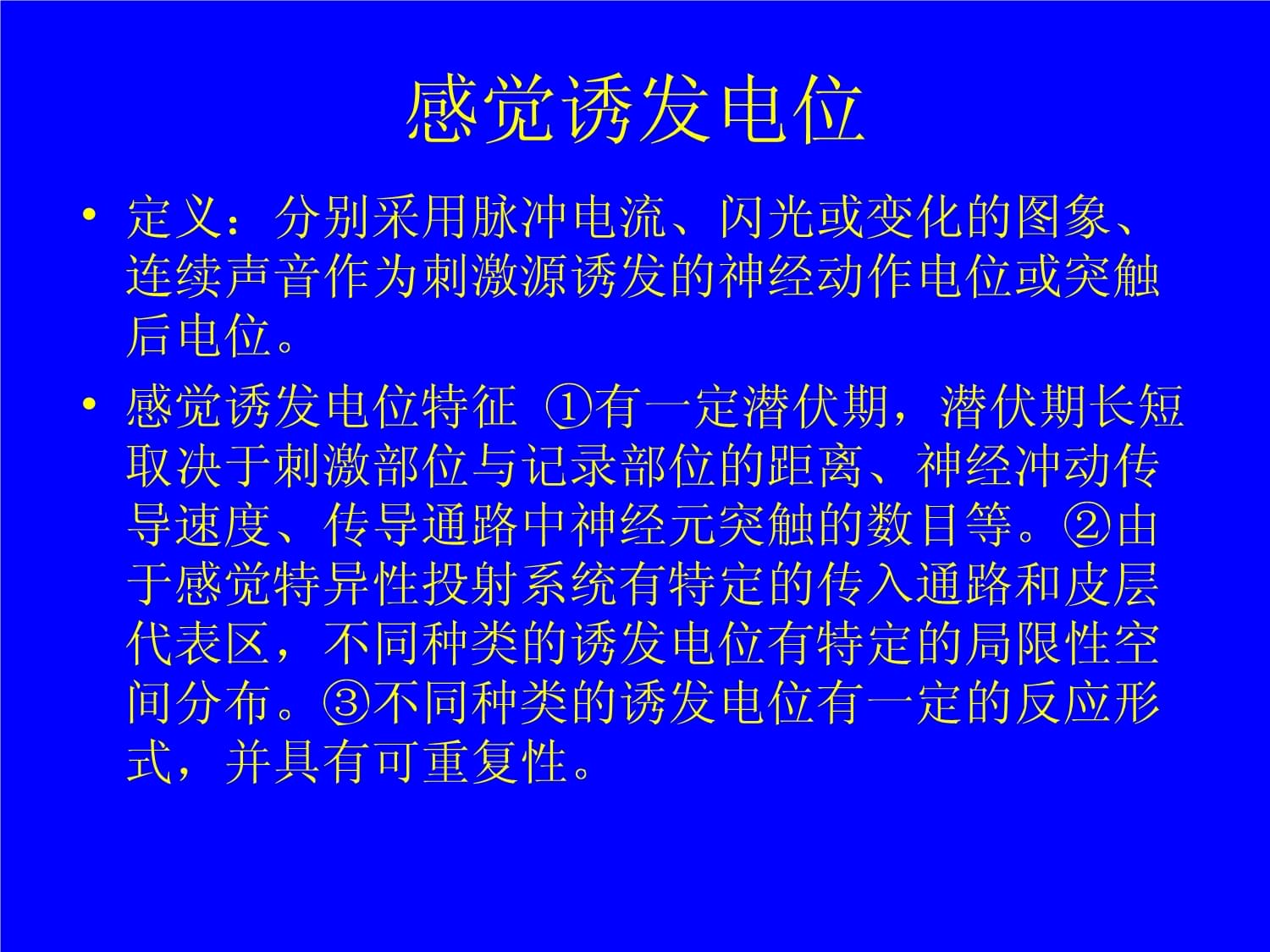

誘發電位學原理和臨床應用第一章誘發電位概論誘發電位(EvokedPotential)是對周圍神經、外周感覺器官或中樞神經系統某一特定部位給以適宜刺激,在周圍或中樞神經系統相應部位記錄相關的“鎖時”生物電位,從而在功能上判斷病變部位、病變程度。前者稱為感覺誘發電位(sensoryevokedpotentials),后者稱為運動誘發電位(motorevokedpotentials)。第一章誘發電位概論誘發電位(EvokedPotent感覺誘發電位定義:分別采用脈沖電流、閃光或變化的圖象、連續聲音作為刺激源誘發的神經動作電位或突觸后電位。感覺誘發電位特征①有一定潛伏期,潛伏期長短取決于刺激部位與記錄部位的距離、神經沖動傳導速度、傳導通路中神經元突觸的數目等。②由于感覺特異性投射系統有特定的傳入通路和皮層代表區,不同種類的誘發電位有特定的局限性空間分布。③不同種類的誘發電位有一定的反應形式,并具有可重復性。感覺誘發電位定義:分別采用脈沖電流、閃光或變化的圖象、連續聲感覺誘發電位記錄技術原理

感覺誘發電位記錄技術原理運動誘發電位

運動誘發電位誘發電位的分類

按照感覺刺激的形式分類:聽覺誘發電位(Auditoryevokedpotentials,AEP)視覺誘發電位(VisualevokedpotentialstvEP)體感誘發電位(Somatosensoryevokedpotentiats,SEP)事件相關電位(EventRelatedPotentials,ERP)誘發電位的分類按照感覺刺激的形式分類:按神經發生源與記錄電極分類(1)近場電位(Near-fieldpotentials)記錄電極靠近腦誘發電位的神經發生源時(成年人距離大約3.5cm),記錄到的腦誘發電位。(2)遠場電位(Far-fieldpotentials)電極于腦誘發電位發生源之間的距離超過3.5cm時,記錄到的腦誘發電位。按神經發生源與記錄電極分類按刺激率分類(注意與聽覺刺激時刺激頻率的區別)1.瞬態誘發電位(Transientevokedpotential)

由于疊加技術需要連續多次進行刺激,在應用低頻率(1-10Hz)刺激時,若刺激的間隔時間足夠長,并能保證每個腦誘發電位的波形能完全呈現,這種誘發電位稱為瞬態誘發電位。瞬態誘發電位是臨床相關科學研究中最常用的腦誘發電位類型。2.穩態誘發電位(steady-stateevokedpotenial)

若刺激率過高,刺激的間隔時間短于誘發電位的時程,第一個刺激誘發的反應將會與第二個刺激誘發的反應相互干擾。這時,瞬態誘發電位所具有的一連串正極與負極的波形成分就被節律性正弦樣波所取代,這種誘發電位稱為穩態誘發電位。穩態誘發電位波峰節律的頻率和刺激的頻率相同,故又稱為頻率跟隨反應,主要反映感覺器官頻率跟隨適應性和頻率編碼特性。按刺激率分類(注意與聽覺刺激時刺激頻率的區別)10Hz刺激率腦干聽覺誘發電位(瞬態誘發電位)10Hz刺激率腦干聽覺誘發電位(瞬態誘發電位)40Hz-AERP(穩態誘發電位)40Hz-AERP(穩態誘發電位)按誘發電位起源分類

1.皮層誘發電位(corticalevokedpotentials)

(1)特異性反應:①原發性特異反應②繼發性特異性反應(2)非特異性反應:受意識影響,如事件相關電位。2.皮層下誘發電位(subcorticalevokedpotentials):包括聽覺腦干誘發電位、體感脊髓誘發電位。按誘發電位起源分類1.皮層誘發電位(corticalev腦干聽覺誘發電位(遠場電位)腦干聽覺誘發電位(遠場電位)體感誘發電位(遠場電位:頸髓電位N13)體感誘發電位(遠場電位:頸髓電位N13)按潛伏期分類短潛伏期誘發電位(AEP、VEP:<10ms;SEP:上肢刺激腕正中神經,<25ms;刺激踝脛后神經,<45ms)。中潛伏期誘發電位(AEP、VEP:10-50ms;SEP:25-120ms)。長潛伏期誘發電位(AEP、VEP:50ms以上;SEP:一般為120-500ms)。短潛伏期誘發電位多居于皮層下起源;而長潛伏期誘發電位多起源于大腦皮質。長潛伏期誘發電位有的只與刺激的物理因素有關,成為外源性誘發電位,有的則與意識及心理活動有關,稱為內源性誘發電位,可用于認知和心理學研究。按潛伏期分類短潛伏期誘發電位(AEP、VEP:<10ms;S常用標記法和基本參數:潛伏期、波幅常用標記法和基本參數:潛伏期、波幅誘發電位基本導聯誘發電位基本導聯誘發電位與腦電圖的異同

腦電圖誘發電位腦電性質自發腦電誘發腦電腦電強度30~100μV0.2~20μV波形特征連續性限程性(刺激后一段時間)波形含義生理性生理性、解剖性、心理性記錄條件無需刺激必需刺激與刺激相關性無時相關系有時相關系分析內容頻率、幅度、相位潛伏期、波幅、相位誘發電位與腦電圖的異同

腦電圖誘發電位腦電性質自發腦電誘發腦第二章

軀體感覺誘發電位(SomatosensoryEvokedPotential,SEP)(體感誘發電位)第二章第一節體感誘發電位的傳導通路第一節體感誘發電位的傳導通路三叉神經系統基本感覺通路

三叉神經系統基本感覺通路第二節體感誘發電位

一、基本原理(上肢)第二節體感誘發電位

一、基本原理(上肢)上肢SEP成分與神經發生源

N13(第7或5頸椎棘突-Fz導聯)——頸髓后角突觸后電位。

P15(手部感覺區左側為C3’-Fz,右側為C4’-Fz)——內側丘系/背側丘腦突觸后電位

N20(手部感覺區左側為C3’-Fz,右側為C4’-Fz)——體感皮層I區短潛伏期原發反應

P25(可能與快痛覺有關)、N35、P45、N60(手部感覺區左側為C3’-Fz,右側為C4’-Fz)——繼發中潛伏期反應。

N9-N13波IPL——下位頸椎脊神經后根傳導。

N13-N20波IPL——中樞傳導時間。

P15-N20波IPL——丘腦頂葉束傳導時間。上肢SEP成分與神經發生源N13(第7或5頸椎棘突-F正中神經體感誘發電位中央前和中央后區SEP成分電刺激刺激腕正中神經,記錄電極在對側運動皮層(左側為F4,右側為F3),參考電極置于刺激同側耳垂或Fz、Fpz,可記錄中央前區成分P22-N30(有文獻稱為P22-N25)復合波,中央前成分P22主要起源于運動區Ⅳ區,而N30起源于前運動區及額葉輔助運動區(SMA))等較廣泛的神經部位。P22波潛伏期正常參考值:19.70±1.10ms;P14-P22IPL正常參考值:6.90±0.89ms;P22波基線波幅正常參考值:0.26±0.12μV。正中神經體感誘發電位中央前和中央后區SEP成分電刺激刺激腕正

亞洲人上肢神經腕部刺激SEP正常參考值

正常値(M±SD)正常上限(M+3SD)N9N13N20

N9-N13

N9-N20

N13-20(CSCT)9.29±0.5812.67±0.7918.63±0.943.38±0.49.25±0.555.89±0.4811.0315.0421.454.5810.907.33

亞洲人上肢神經腕部刺激SEP正常參考值

中國人上肢SEP絕對潛伏期正常參考值性別N9N13P15N20P25N35P40男M±SD9.9±0.813.1±0.915.5±1.219.4±1.22.5±1.832.3±1.841.6±3.5M+3SD12.215.819.222.930.840.152.2女M±SD9.1±0.412.1±0.514.2±0.618.0±0.525.2±2.132.3±342.3±4.6M+3SD10.313.615.819.631.541.456.1中國人上肢SEP絕對潛伏期正常參考值性別N9N13P15N2基本技術原理(下肢)基本技術原理(下肢)下肢SEP成分與神經發生源CEp(L3棘突-對側髂嵴ICc導聯)——馬尾電位。LP(T12椎棘突-對側髂嵴ICc)——導聯記錄腰脊髓電位。Cz’-FPz/Fz(下肢皮層感覺區)——一級皮層原發反應P40。P40-LP波IPL——中樞傳導時間。下肢SEP成分與神經發生源CEp(L3棘突-對側髂嵴ICc導中國人下肢SEP絕對潛伏期和峰間潛伏期正常參考值CEpLPP40N50CEp-P40LP-P40男M±SD17.6±1.321.3±1.539.2±1.648.2±3.421.6±1.618.0±1.2M+3SD21.525.843.958.526.421.6女M±SD16.6±1.220.2±1.037.2±1.745.9±2.120.5±1.816.9±1.5M+3SD20.223.242.252.225.921.4中國人下肢SEP絕對潛伏期和峰間潛伏期正常參考值CEpLPP體感誘發電位臨床應用

一、周圍神經病變當病損靠近近脊髓端,神經傳導難以檢測,SEP有助于評估。多發性神經病或嚴重的單神經病(如神經斷裂傷吻合后),神經傳導可能缺如,而電刺激病損遠端,由于中樞的信號放大作用,可在頭部記錄到很小的SEP。格林-巴利綜合征(GBS),遠端傳導可能正常,而SEP旨在反映近端感覺神經傳導。上肢SEP——N9、N13、P15、N20及以后的電位延遲。但N9-N13、N13-N20、P15-N20波IPL正常。下肢SEP——CEp、LP、P40延遲。但LP-P40波IPL正常。體感誘發電位臨床應用一、周圍神經病變慢性格林-巴利綜合征SEP表現慢性格林-巴利綜合征SEP表現臂叢病變(1)節后性損傷上肢神經SEP表現臂叢病變(2)節前性損傷上肢神經SEP表現(2)節前性損傷上肢神經SEP表現胸廓出口綜合征(thoracicoutletsyndrome,TOS):(1)頸肋——尺神經SCV減慢,SEP的N9-N13波IPL延長。正中神經不受累。可伴鎖骨下動脈體征。(2)斜角肌綜合征——正中神經、尺神經、橈神經受累,斜角肌EMG陽性。神經根病變:(1)頸椎神經根——神經旁路傳導作用,SEP陽性率低下。(2)腰骶神經根——皮節SEP。第一趾跖趾關節內側(S1皮節)、第五跖趾關節內側(L5皮節),Cz-Fz導聯的P40延遲。胸廓出口綜合征(thoracicoutletsyndro頸椎病患者右正中神經SEP波形頸椎病患者右正中神經SEP波形不同節段腰椎神經根病變SEP表現不同節段腰椎神經根病變SEP表現二、中樞神經系統病變

1.多發硬化(multiplesclerosis,MS):N9、N13波潛伏期正常,N20波缺失

二、中樞神經系統病變1.多發硬化(multiplescl多發性硬化脊髓MRI顯示,頸2、3水平和胸2、3水平均顯示高信號(脫髓鞘)多發性硬化脊髓MRI顯示,頸2、3水平和胸2、3水平均顯示高同一多發性硬化癥患者上、下肢SEP表現,上肢SEP各波潛伏期和CSCT屬正常范圍,但下肢P40波潛伏期和CSCT(右40.95ms,左41.00ms)顯著延長同一多發性硬化癥患者上、下肢SEP表現,上肢SEP各波潛伏期多發性硬化上肢和下肢SEP異常率比較(潘映輻,1999)作者MS確診型MS擬診性MS可能型總

計上肢SEPWilson潘映輻25/35(71%)8/17(47%)25/43(58%)1/9(11%)13/36(31%)2/10(20%)61/114(54%)11/36(31%)下肢SEPWilson潘映輻29/35(83%)11/18(61%)31/43(79%)4/11(36%)13/36(36%)4/18(22%)73/114(64%)19/47(40%)多發性硬化上肢和下肢SEP異常率比較(潘映輻,1999)多發硬化深感覺障礙與SEP異常率的比較

(潘映輻,1999)MS確診型MS擬診性MS可能型總計有深感覺障礙7/7(100%)2/2(100%)2/2(100%)11/11(100%)無深感覺障礙*8/13(62)2/10(20%)4/18(22%)14/41(34%)總計15/20(75%)4/12(33%)6/20(30%)25/52(48%)注*其中包括淺感覺癥狀或體征者和無淺感覺癥狀與體征者,因而這二者SEP無差異,未分組多發硬化深感覺障礙與SEP異常率的比較

(潘映輻,1999)多發性硬化SEP異常的分側性

(潘映輻,1999)作者MS確診型MS擬診性MS可能型總

計上肢SEP單側異常雙側異常*3/7(43%)4/7(57%)1/10/1(11%)1/2(50%)1/2(50%)5/10(50%)5/10(50%)下肢SEP單側異常雙側異常*5/11(45%)6/11(55%)2/12/42/42/49/19(47%)10/19(53%)多發性硬化SEP異常的分側性

(潘映輻,1999)2.腦干病變在同一健康受試者SEP,C3’—A1和F3—A1導聯接收到清晰的P14波,而在C3’—Fz和F3—Fz導聯無P14波

(黃一寧,1998)2.腦干病變在同一健康受試者SEP,C3’—A1和F3—A1男性,32歲。眩暈、走路不穩8年,查體見短頸,水平眼震,左下肢力弱,Romberg氏征陽性,雙側Babinski征陽性,X線示枕大孔區畸形,手術見雙側扁桃體下疝,右側達第二頸椎體上緣,左至第一頸椎體下緣,延髓受壓,IV腦室下疝至枕大孔,診為Arnold-Chiari綜合征(小腦扁桃體下疝畸形)。SEP的P14波缺失(S1為左側肩峰)男性,32歲。眩暈、走路不穩8年,查體見短頸,水平眼震,左下3.丘腦病變丘腦損害一般與臨床表現平行,丘腦外側病變時脛神經SEP一般為異常,而內側損害,則累及腕正中神經SEP,表現為P15(P14)及以后的波缺失,而僅有N13存在,并與深感覺受累有密切相關。進展緩慢的、外來非浸潤性腫瘤累及丘腦,SEP有時相對正常,而外來占位性急性病變,上、下肢SEP可消失。3.丘腦病變丘腦損害一般與臨床表現平行,丘腦外側病變時脛神經臨床分組與SEP異常類型(部位)的關系

(黃華品,1995)N中央前成份頂成份頂+中央前成份運動障礙組1010感覺障礙組44混合障礙組66臨床分組與SEP異常類型(部位)的關系

(黃華品,1995)單純右側肢體運動障礙,左側單灶性內囊梗塞SEP,左中央前P22-N30消失(黃華品,1995)。單純右側肢體運動障礙,左側單灶性內囊梗塞SEP,左中央前P2單純左側偏身感覺障礙,右側單灶性內囊梗塞SEP,左頂成份N20-P25消失(黃華品,1995)。單純左側偏身感覺障礙,右側單灶性內囊梗塞SEP,左頂成份N2偏癱及偏身感覺障礙,右側單灶性內囊梗塞,右頂、中央前成份均消失(黃華品,1995)。偏癱及偏身感覺障礙,右側單灶性內囊梗塞,右頂、中央前成份均消

丘腦出血右上肢完全性癱瘓(A)與不完全性癱瘓(B)的SEP表現

丘腦出血右上肢完全性癱瘓(A)與不完全性癱瘓(B)的SEP丘腦出血的分型和出血最與SEP的關系

(王文靜,1994)SEP結果分

型出

血量(ml)Ia或IbIIIIIa<56~1011~20P15、N20消失145154P15波延遲3333P15波分化差,潛伏期正常11112SEP正常11合計5695114Ia或Ib為局限于丘腦;III型為丘腦外側出血血腫擴展或丘腦內側出血血腫擴展形成的混合型;

IIIa型為丘腦血腫向外上方擴展主要累及內囊。出血量按照Sterirer斷面體積相加法測量

丘腦出血的分型和出血最與SEP的關系

(王文靜,1994)S丘腦出血意識、深感覺及預后與SEP的關系

(王文靜,1994)SEP結果意

識深

感覺預

后清醒嗜睡正常異常痊愈好轉P15、N20消失46437P15波延遲42124P15波分化差,潛伏期正常2312SEP正常111合計11954713丘腦出血意識、深感覺及預后與SEP的關系

(王文靜,1994丘腦出血36小時,床旁檢測17小時后死亡丘腦出血36小時,床旁檢測17小時后死亡ABR顯示中腦病變ABR顯示中腦病變SEP完全消失SEP完全消失4.大腦半球病變(1)癲癇一般認為局限性癲癇的癲癇灶存在于與臨床癥狀相對應的大腦半球皮層內,對于局限性癲癇患者,無論己找到腦部病灶的繼發性癲癇,還是未能發現腦部病變依據的特發性癲癇,在其癲癇發作肢體對側的大腦半球內均存在著癲癇灶。朱幼麗等(1998)發現CT未發現腦部病變的N20波幅在癲癇灶側明顯高于對側,這種癲癇灶側誘發電位波幅的增大可能揭示相關神經元興奮閾值的降低及過度同步化放電;而CT發現癲癇灶側的N20波幅明顯低于對側,表明這部分患者在癲癇發作間歇期,病灶側大腦皮層的功能受到病變的抑制。4.大腦半球病變(1)癲癇皮層反射性肌陣攣是局限性或部分性癲癇的一部分,電刺激SEP則顯為巨大P25-N35成分。Shibasaki等(1985)認為,巨大SEP中含有向心性(afferent)和離心性(efferent)兩種成分,與癲癇密切相關的棘波增強了離心性成分,參與組成巨大SEP。皮層反射性肌陣攣是局限性或部分性癲癇的一部分,電刺激SEP則MRI顯示的腦萎縮患者SEPMRI顯示的腦萎縮患者SEP(2)帕金森病主要癥狀:全身肌緊張性增強、肌肉強直、隨意運動啟動困難、活動減少、動作遲緩和靜止性震顫,精細活動困難,多出現于上肢。肢體不隨意運動:肢體拮抗肌交替活動,震顫頻率恒定4~6Hz。有別于特發性震顫拮抗劑同步活動3~11Hz群放電,但肌電圖反映的肌震顫缺乏特異性,如特發性震顫有時也可見交替活動。大腦高級功能損害:認知障礙、精神障礙與多巴胺(DA)/乙酰膽堿(Ach)活性紊亂有關。(2)帕金森病主要癥狀:全身肌緊張性增強、肌肉強直、隨意運動①基底節對姿勢和運動的調節:直接通路與間接通路的相互作用直接通路:新皮層→新紋狀體→蒼白球內側部→丘腦(腹前核VA、腹外側核VL)→大腦皮層運動前區、前額葉通路。直接通路興奮時VA和VL的抑制作用減弱,興奮大腦皮層發動運動間接通路:新紋狀體和蒼白球內側部之間插入蒼白球外側部和丘腦底核的兩個中間接替過程的通路。間接通路興奮時,蒼白球外側部活動被抑制,對大腦皮層的運動發動產生抑制作用。①基底節對姿勢和運動的調節:直接通路與間接通路的相互作用直接②基底節對姿勢和運動的調節:黑質-紋狀體環路黑質致密部的DA能神經元作用于紋狀體促進直接通路的傳遞,對紋狀體神經元起抑制作用;黑子—紋狀體的Ach系統抑制間接通路的傳遞,對紋狀體神經元起易化作用。②基底節對姿勢和運動的調節:黑質-紋狀體環路黑質致密部的DA③帕金森病運動障礙的病理機制黑質病變——DA遞質系統的抑制功能降低,Ach遞質系統功能亢進,引起皮層活動減少和運動障礙。“運動閘門”機制——中樞神經系統對感覺沖動傳入具有選擇性,這種選擇性的機制之一是所謂的閘門作用(gating)。一種感覺沖動傳入對另一種感覺沖動傳入的抑制作用;正常人在運動過程及PD患者中,傳入到中央前區的感覺信息受到抑制。直接、間接通路平衡破壞——間接通路得到加強,直接通路減弱,繼而中央前回運動皮質神經元“點燃”效應降低,導致PD患者運動遲緩,執行動作開始時出現停頓或躊躇等。SMA——通過與中央后回之間的信息交換,間接接受軀體感覺傳入。SMA與姿勢控制和發音有關,啟動和調控自主運動。基底節中多巴胺的耗竭導致其投射的中央前皮質和SMA區活性下降。③帕金森病運動障礙的病理機制黑質病變——DA遞質系統的抑制功④帕金森病靜止性震顫的病理機制蒼白球和VL的活動過度使VL與運動皮層的反饋環路發生震蕩;中樞神經系統的各個水平上發生的交互抑制障礙,主動肌和拮抗肌的協調障礙;感覺處理障礙也在這種交互抑制障礙的發生中起了一定的作用。④帕金森病靜止性震顫的病理機制蒼白球和VL的活動過度使VL與52例帕金森病SEP各異常指標分布

(黃華品,2004)N13-N20IPLN20-P25AmpP22PLN13-P22IPLP22-N30Amp異常例數241820282736異常率(%)46.234.638.553.851.969.2下肢SEP的P40-N50復合波和上肢的P22-N30波一樣,在臨床治療的監測中有指導性價值52例帕金森病SEP各異常指標分布

(黃華品,2004)下肢病案1患者,女,59歲。帕金森病病史5年,左上肢靜止性震顫,運動困難,肌張力呈齒輪樣增高,右上肢無震顫,但肌張力增高,表面肌電圖顯示左前臂伸肌和屈肌交替活動,活動頻率恒定5Hz,符合帕金森病震顫特征。SEP的Cc’-Ac導聯各波潛伏期屬正常范圍,但F3’-A1導聯的P22波潛伏期延長(25.4ms),F4’-A2導聯的P22波潛伏期延長更為顯著(30.3ms),P22-N30波幅較對側降低。病案1患者,女,59歲。帕金森病病史5年,左上肢帕金森病肢體表面肌電圖和上肢SEP表現帕金森病肢體表面肌電圖和上肢SEP表現病案2患者,男,81歲。3年前因腦中風致下肢痙攣性癱瘓。現下肢僵硬,步行困難,細碎步態。PE:下肢呈齒輪狀肌張力增高,病理征(+);上肢未見特殊。臨床診斷:帕金森綜合征。MRI:見圖。病案2患者,男,81歲。3年前因腦中風致下肢痙攣性癱患者雙上肢未見異常,雙下肢SEP的P40波潛伏期延長患者雙上肢未見異常,雙下肢SEP的P40波潛伏期延長4、脊髓病變脊髓空洞癥、脊髓內腫瘤、枕骨大孔縮小、顱底凹陷及脊柱病變所引起的SEP異常率非常高。4、脊髓病變脊髓空洞癥、脊髓內腫瘤、枕骨大孔縮小、顱底凹陷及頸脊髓占位病變脊髓外占位病變(如脊髓型頸椎病)時,刺激皮層的下肢MEP異常率高于上肢MEP;下肢SEP異常率高于上肢SEP。脊髓內占位病變(如脊髓空洞癥)主要影響上肢SEP和MEP。與頸脊髓內支配上、下肢的傳導束分別位于脊髓內、外層有關。頸脊髓占位病變脊髓外占位病變(如脊髓型頸椎病)時,刺激皮層的5、昏迷體征:①累及中樞神經系統功能:脊髓休克期內,深、淺反射消失。脊髓休克期以后,深反射亢進,淺反射消失。②未累及中樞神經系統功能:深、淺反射不受影響。SEP:雙側腕正中神經SEP的N20、P22缺如,要么死亡,要么呈植物狀態,而單側SEP缺如,則可能存在三種情況——死亡、植物狀態、某些功能低下。5、昏迷體征:①累及中樞神經系統功能:6、感覺、運動性轉換障礙

盡管癔癥的很多神經電生理也未確切尋找到轉換障礙器質性神經損害證據(Kaplan,1985;Haghighi,2001),但仍有部分學者發現轉換障礙發病階段SEP和MEP基本缺失,而癥狀消失后有重新正常化(YaziciKM,2004),運動轉換障礙患者MEP運動閾值異常(JoachimLiepert,2009)。另有學者(Nadide,2008)發現運動性轉換障礙上肢SEP的N20、P25波PL潛伏期為正常范圍,但P25-N33(N33相當于N35)中晚成分波幅顯著增高為巨大SEP,單光子發射計算機斷層掃描(SPECT)掃描顯示左頂、顳葉低血流灌注;3個月和6個月癥狀緩解后SEP波幅降低,左頂低灌注減輕,但顳葉低血流灌注持續存在。

6、感覺、運動性轉換障礙盡管癔癥的很多神經電生理也未確切尋運動性轉換障礙SEP研究(Nadide,2008)

治療前治療后3月治療后6月運動性轉換障礙SEP研究(Nadide,2008)運動性轉換障礙SPECT研究(Nadide,2008)

治療前左側頂葉低灌注治療前左側顳葉低灌注

治療后左側頂葉低灌注減輕治療后左側顳葉持續低灌注運動性轉換障礙SPECT研究(Nadide,2008)轉換性障礙SEP研究(Yazici,2004)

第一例女性患者因生活應激事件致雙下肢步行不行困難、無力和感覺障礙,以右下肢為重,并伴有抑郁焦慮癥狀,查體見雙下肢腱反射減弱,未引出病理征;SEP檢測發現雙側腰脊電位T12(即LP)波形分化良好,左下肢SEP皮層電位可引出,但潛伏期延長(50ms左右),右下肢SEP的P37(即P40)分化差并潛伏期延長(圖A);給予抗抑郁劑阿米替利150mg/d治療后6月隨訪,患者情緒癥狀改善,雙下肢感覺、運動障礙癥狀消失,雙下肢SEP均恢復正常(圖B)。轉換性障礙SEP研究(Yazici,2004)第一例女性患轉換性障礙SEP研究(Yazici,2004)

第二例36歲男性患者,因交通事故致雙下肢癱瘓(事故中已有多人死亡),CT、MRI、EEG等檢查均為發現任何陽性征象,查體腱反射及感覺功能未見異常,但患者抑郁癥狀及自殺觀念較重,雙下肢SEP見T12波屬正常范圍,但P37波缺失(圖C);常規心理和藥物治療后仍然不能改善,經過電休克治療多次后6月隨訪,情緒障礙癥狀改善,雙下肢運動障礙癥狀消失,SEP復查屬正常(圖D)。轉換性障礙SEP研究(Yazici,2004)第二例36歲

多數研究表明,轉換障礙與軀體化障礙事件相關電位指標異常(García-Campayo,2007;),因此,精神動力學與認知、行為的異常可能仍然是發病的根本原因。多數研究表明,轉換障礙與軀體化障礙事件相關電位指標異常患者男,25歲。2月前因在養牛場工作時不慎跌倒,肩前部撞到鍘刀刀刃上,致皮膚8cm切割傷。行清創縫合術后即感上肢無力,感覺喪失。患肢所有神經運動傳導速度(MCV)和F波檢查均未發現異常,但患肢SEP異常(上圖),P300波異常,經催眠和暗示治療后癥狀消失,22天后復查,SEP又重新出現(下圖),P300改善。患者男,25歲。2月前因在養牛場工作時不慎跌倒,肩前部撞到鍘四、陰莖(陰蒂)背神經體感誘發電位(PNSEP)神經源性膀胱、馬尾綜合征及神經源性陰莖勃起障礙時,P40波延遲、波形分化低下及缺如,常結合球海綿體反射(BCR)、盆底肌運動誘發電位。四、陰莖(陰蒂)背神經體感誘發電位(PNSEP)神經源性膀胱五、股外側皮神經體感誘發電位

五、股外側皮神經體感誘發電位左股外側皮膚疼痛。患者男,35歲,病程1年,觸覺正常,痛覺過敏,其他神經系統體征、MRI(-)。左、右側股外側皮神經感覺傳導速度對稱并正常(左49m/s,右50m/s)。左股外側皮膚疼痛。患者男,35歲,病程1年,觸覺正常,痛覺過左、右側股外側皮神經SEP對稱且正常左、右側股外側皮神經SEP對稱且正常第二部分

誘發電位學原理和臨床應用第二部分

誘發電位學原理和臨床應用第一章誘發電位概論誘發電位(EvokedPotential)是對周圍神經、外周感覺器官或中樞神經系統某一特定部位給以適宜刺激,在周圍或中樞神經系統相應部位記錄相關的“鎖時”生物電位,從而在功能上判斷病變部位、病變程度。前者稱為感覺誘發電位(sensoryevokedpotentials),后者稱為運動誘發電位(motorevokedpotentials)。第一章誘發電位概論誘發電位(EvokedPotent感覺誘發電位定義:分別采用脈沖電流、閃光或變化的圖象、連續聲音作為刺激源誘發的神經動作電位或突觸后電位。感覺誘發電位特征①有一定潛伏期,潛伏期長短取決于刺激部位與記錄部位的距離、神經沖動傳導速度、傳導通路中神經元突觸的數目等。②由于感覺特異性投射系統有特定的傳入通路和皮層代表區,不同種類的誘發電位有特定的局限性空間分布。③不同種類的誘發電位有一定的反應形式,并具有可重復性。感覺誘發電位定義:分別采用脈沖電流、閃光或變化的圖象、連續聲感覺誘發電位記錄技術原理

感覺誘發電位記錄技術原理運動誘發電位

運動誘發電位誘發電位的分類

按照感覺刺激的形式分類:聽覺誘發電位(Auditoryevokedpotentials,AEP)視覺誘發電位(VisualevokedpotentialstvEP)體感誘發電位(Somatosensoryevokedpotentiats,SEP)事件相關電位(EventRelatedPotentials,ERP)誘發電位的分類按照感覺刺激的形式分類:按神經發生源與記錄電極分類(1)近場電位(Near-fieldpotentials)記錄電極靠近腦誘發電位的神經發生源時(成年人距離大約3.5cm),記錄到的腦誘發電位。(2)遠場電位(Far-fieldpotentials)電極于腦誘發電位發生源之間的距離超過3.5cm時,記錄到的腦誘發電位。按神經發生源與記錄電極分類按刺激率分類(注意與聽覺刺激時刺激頻率的區別)1.瞬態誘發電位(Transientevokedpotential)

由于疊加技術需要連續多次進行刺激,在應用低頻率(1-10Hz)刺激時,若刺激的間隔時間足夠長,并能保證每個腦誘發電位的波形能完全呈現,這種誘發電位稱為瞬態誘發電位。瞬態誘發電位是臨床相關科學研究中最常用的腦誘發電位類型。2.穩態誘發電位(steady-stateevokedpotenial)

若刺激率過高,刺激的間隔時間短于誘發電位的時程,第一個刺激誘發的反應將會與第二個刺激誘發的反應相互干擾。這時,瞬態誘發電位所具有的一連串正極與負極的波形成分就被節律性正弦樣波所取代,這種誘發電位稱為穩態誘發電位。穩態誘發電位波峰節律的頻率和刺激的頻率相同,故又稱為頻率跟隨反應,主要反映感覺器官頻率跟隨適應性和頻率編碼特性。按刺激率分類(注意與聽覺刺激時刺激頻率的區別)10Hz刺激率腦干聽覺誘發電位(瞬態誘發電位)10Hz刺激率腦干聽覺誘發電位(瞬態誘發電位)40Hz-AERP(穩態誘發電位)40Hz-AERP(穩態誘發電位)按誘發電位起源分類

1.皮層誘發電位(corticalevokedpotentials)

(1)特異性反應:①原發性特異反應②繼發性特異性反應(2)非特異性反應:受意識影響,如事件相關電位。2.皮層下誘發電位(subcorticalevokedpotentials):包括聽覺腦干誘發電位、體感脊髓誘發電位。按誘發電位起源分類1.皮層誘發電位(corticalev腦干聽覺誘發電位(遠場電位)腦干聽覺誘發電位(遠場電位)體感誘發電位(遠場電位:頸髓電位N13)體感誘發電位(遠場電位:頸髓電位N13)按潛伏期分類短潛伏期誘發電位(AEP、VEP:<10ms;SEP:上肢刺激腕正中神經,<25ms;刺激踝脛后神經,<45ms)。中潛伏期誘發電位(AEP、VEP:10-50ms;SEP:25-120ms)。長潛伏期誘發電位(AEP、VEP:50ms以上;SEP:一般為120-500ms)。短潛伏期誘發電位多居于皮層下起源;而長潛伏期誘發電位多起源于大腦皮質。長潛伏期誘發電位有的只與刺激的物理因素有關,成為外源性誘發電位,有的則與意識及心理活動有關,稱為內源性誘發電位,可用于認知和心理學研究。按潛伏期分類短潛伏期誘發電位(AEP、VEP:<10ms;S常用標記法和基本參數:潛伏期、波幅常用標記法和基本參數:潛伏期、波幅誘發電位基本導聯誘發電位基本導聯誘發電位與腦電圖的異同

腦電圖誘發電位腦電性質自發腦電誘發腦電腦電強度30~100μV0.2~20μV波形特征連續性限程性(刺激后一段時間)波形含義生理性生理性、解剖性、心理性記錄條件無需刺激必需刺激與刺激相關性無時相關系有時相關系分析內容頻率、幅度、相位潛伏期、波幅、相位誘發電位與腦電圖的異同

腦電圖誘發電位腦電性質自發腦電誘發腦第二章

軀體感覺誘發電位(SomatosensoryEvokedPotential,SEP)(體感誘發電位)第二章第一節體感誘發電位的傳導通路第一節體感誘發電位的傳導通路三叉神經系統基本感覺通路

三叉神經系統基本感覺通路第二節體感誘發電位

一、基本原理(上肢)第二節體感誘發電位

一、基本原理(上肢)上肢SEP成分與神經發生源

N13(第7或5頸椎棘突-Fz導聯)——頸髓后角突觸后電位。

P15(手部感覺區左側為C3’-Fz,右側為C4’-Fz)——內側丘系/背側丘腦突觸后電位

N20(手部感覺區左側為C3’-Fz,右側為C4’-Fz)——體感皮層I區短潛伏期原發反應

P25(可能與快痛覺有關)、N35、P45、N60(手部感覺區左側為C3’-Fz,右側為C4’-Fz)——繼發中潛伏期反應。

N9-N13波IPL——下位頸椎脊神經后根傳導。

N13-N20波IPL——中樞傳導時間。

P15-N20波IPL——丘腦頂葉束傳導時間。上肢SEP成分與神經發生源N13(第7或5頸椎棘突-F正中神經體感誘發電位中央前和中央后區SEP成分電刺激刺激腕正中神經,記錄電極在對側運動皮層(左側為F4,右側為F3),參考電極置于刺激同側耳垂或Fz、Fpz,可記錄中央前區成分P22-N30(有文獻稱為P22-N25)復合波,中央前成分P22主要起源于運動區Ⅳ區,而N30起源于前運動區及額葉輔助運動區(SMA))等較廣泛的神經部位。P22波潛伏期正常參考值:19.70±1.10ms;P14-P22IPL正常參考值:6.90±0.89ms;P22波基線波幅正常參考值:0.26±0.12μV。正中神經體感誘發電位中央前和中央后區SEP成分電刺激刺激腕正

亞洲人上肢神經腕部刺激SEP正常參考值

正常値(M±SD)正常上限(M+3SD)N9N13N20

N9-N13

N9-N20

N13-20(CSCT)9.29±0.5812.67±0.7918.63±0.943.38±0.49.25±0.555.89±0.4811.0315.0421.454.5810.907.33

亞洲人上肢神經腕部刺激SEP正常參考值

中國人上肢SEP絕對潛伏期正常參考值性別N9N13P15N20P25N35P40男M±SD9.9±0.813.1±0.915.5±1.219.4±1.22.5±1.832.3±1.841.6±3.5M+3SD12.215.819.222.930.840.152.2女M±SD9.1±0.412.1±0.514.2±0.618.0±0.525.2±2.132.3±342.3±4.6M+3SD10.313.615.819.631.541.456.1中國人上肢SEP絕對潛伏期正常參考值性別N9N13P15N2基本技術原理(下肢)基本技術原理(下肢)下肢SEP成分與神經發生源CEp(L3棘突-對側髂嵴ICc導聯)——馬尾電位。LP(T12椎棘突-對側髂嵴ICc)——導聯記錄腰脊髓電位。Cz’-FPz/Fz(下肢皮層感覺區)——一級皮層原發反應P40。P40-LP波IPL——中樞傳導時間。下肢SEP成分與神經發生源CEp(L3棘突-對側髂嵴ICc導中國人下肢SEP絕對潛伏期和峰間潛伏期正常參考值CEpLPP40N50CEp-P40LP-P40男M±SD17.6±1.321.3±1.539.2±1.648.2±3.421.6±1.618.0±1.2M+3SD21.525.843.958.526.421.6女M±SD16.6±1.220.2±1.037.2±1.745.9±2.120.5±1.816.9±1.5M+3SD20.223.242.252.225.921.4中國人下肢SEP絕對潛伏期和峰間潛伏期正常參考值CEpLPP體感誘發電位臨床應用

一、周圍神經病變當病損靠近近脊髓端,神經傳導難以檢測,SEP有助于評估。多發性神經病或嚴重的單神經病(如神經斷裂傷吻合后),神經傳導可能缺如,而電刺激病損遠端,由于中樞的信號放大作用,可在頭部記錄到很小的SEP。格林-巴利綜合征(GBS),遠端傳導可能正常,而SEP旨在反映近端感覺神經傳導。上肢SEP——N9、N13、P15、N20及以后的電位延遲。但N9-N13、N13-N20、P15-N20波IPL正常。下肢SEP——CEp、LP、P40延遲。但LP-P40波IPL正常。體感誘發電位臨床應用一、周圍神經病變慢性格林-巴利綜合征SEP表現慢性格林-巴利綜合征SEP表現臂叢病變(1)節后性損傷上肢神經SEP表現臂叢病變(2)節前性損傷上肢神經SEP表現(2)節前性損傷上肢神經SEP表現胸廓出口綜合征(thoracicoutletsyndrome,TOS):(1)頸肋——尺神經SCV減慢,SEP的N9-N13波IPL延長。正中神經不受累。可伴鎖骨下動脈體征。(2)斜角肌綜合征——正中神經、尺神經、橈神經受累,斜角肌EMG陽性。神經根病變:(1)頸椎神經根——神經旁路傳導作用,SEP陽性率低下。(2)腰骶神經根——皮節SEP。第一趾跖趾關節內側(S1皮節)、第五跖趾關節內側(L5皮節),Cz-Fz導聯的P40延遲。胸廓出口綜合征(thoracicoutletsyndro頸椎病患者右正中神經SEP波形頸椎病患者右正中神經SEP波形不同節段腰椎神經根病變SEP表現不同節段腰椎神經根病變SEP表現二、中樞神經系統病變

1.多發硬化(multiplesclerosis,MS):N9、N13波潛伏期正常,N20波缺失

二、中樞神經系統病變1.多發硬化(multiplescl多發性硬化脊髓MRI顯示,頸2、3水平和胸2、3水平均顯示高信號(脫髓鞘)多發性硬化脊髓MRI顯示,頸2、3水平和胸2、3水平均顯示高同一多發性硬化癥患者上、下肢SEP表現,上肢SEP各波潛伏期和CSCT屬正常范圍,但下肢P40波潛伏期和CSCT(右40.95ms,左41.00ms)顯著延長同一多發性硬化癥患者上、下肢SEP表現,上肢SEP各波潛伏期多發性硬化上肢和下肢SEP異常率比較(潘映輻,1999)作者MS確診型MS擬診性MS可能型總

計上肢SEPWilson潘映輻25/35(71%)8/17(47%)25/43(58%)1/9(11%)13/36(31%)2/10(20%)61/114(54%)11/36(31%)下肢SEPWilson潘映輻29/35(83%)11/18(61%)31/43(79%)4/11(36%)13/36(36%)4/18(22%)73/114(64%)19/47(40%)多發性硬化上肢和下肢SEP異常率比較(潘映輻,1999)多發硬化深感覺障礙與SEP異常率的比較

(潘映輻,1999)MS確診型MS擬診性MS可能型總計有深感覺障礙7/7(100%)2/2(100%)2/2(100%)11/11(100%)無深感覺障礙*8/13(62)2/10(20%)4/18(22%)14/41(34%)總計15/20(75%)4/12(33%)6/20(30%)25/52(48%)注*其中包括淺感覺癥狀或體征者和無淺感覺癥狀與體征者,因而這二者SEP無差異,未分組多發硬化深感覺障礙與SEP異常率的比較

(潘映輻,1999)多發性硬化SEP異常的分側性

(潘映輻,1999)作者MS確診型MS擬診性MS可能型總

計上肢SEP單側異常雙側異常*3/7(43%)4/7(57%)1/10/1(11%)1/2(50%)1/2(50%)5/10(50%)5/10(50%)下肢SEP單側異常雙側異常*5/11(45%)6/11(55%)2/12/42/42/49/19(47%)10/19(53%)多發性硬化SEP異常的分側性

(潘映輻,1999)2.腦干病變在同一健康受試者SEP,C3’—A1和F3—A1導聯接收到清晰的P14波,而在C3’—Fz和F3—Fz導聯無P14波

(黃一寧,1998)2.腦干病變在同一健康受試者SEP,C3’—A1和F3—A1男性,32歲。眩暈、走路不穩8年,查體見短頸,水平眼震,左下肢力弱,Romberg氏征陽性,雙側Babinski征陽性,X線示枕大孔區畸形,手術見雙側扁桃體下疝,右側達第二頸椎體上緣,左至第一頸椎體下緣,延髓受壓,IV腦室下疝至枕大孔,診為Arnold-Chiari綜合征(小腦扁桃體下疝畸形)。SEP的P14波缺失(S1為左側肩峰)男性,32歲。眩暈、走路不穩8年,查體見短頸,水平眼震,左下3.丘腦病變丘腦損害一般與臨床表現平行,丘腦外側病變時脛神經SEP一般為異常,而內側損害,則累及腕正中神經SEP,表現為P15(P14)及以后的波缺失,而僅有N13存在,并與深感覺受累有密切相關。進展緩慢的、外來非浸潤性腫瘤累及丘腦,SEP有時相對正常,而外來占位性急性病變,上、下肢SEP可消失。3.丘腦病變丘腦損害一般與臨床表現平行,丘腦外側病變時脛神經臨床分組與SEP異常類型(部位)的關系

(黃華品,1995)N中央前成份頂成份頂+中央前成份運動障礙組1010感覺障礙組44混合障礙組66臨床分組與SEP異常類型(部位)的關系

(黃華品,1995)單純右側肢體運動障礙,左側單灶性內囊梗塞SEP,左中央前P22-N30消失(黃華品,1995)。單純右側肢體運動障礙,左側單灶性內囊梗塞SEP,左中央前P2單純左側偏身感覺障礙,右側單灶性內囊梗塞SEP,左頂成份N20-P25消失(黃華品,1995)。單純左側偏身感覺障礙,右側單灶性內囊梗塞SEP,左頂成份N2偏癱及偏身感覺障礙,右側單灶性內囊梗塞,右頂、中央前成份均消失(黃華品,1995)。偏癱及偏身感覺障礙,右側單灶性內囊梗塞,右頂、中央前成份均消

丘腦出血右上肢完全性癱瘓(A)與不完全性癱瘓(B)的SEP表現

丘腦出血右上肢完全性癱瘓(A)與不完全性癱瘓(B)的SEP丘腦出血的分型和出血最與SEP的關系

(王文靜,1994)SEP結果分

型出

血量(ml)Ia或IbIIIIIa<56~1011~20P15、N20消失145154P15波延遲3333P15波分化差,潛伏期正常11112SEP正常11合計5695114Ia或Ib為局限于丘腦;III型為丘腦外側出血血腫擴展或丘腦內側出血血腫擴展形成的混合型;

IIIa型為丘腦血腫向外上方擴展主要累及內囊。出血量按照Sterirer斷面體積相加法測量

丘腦出血的分型和出血最與SEP的關系

(王文靜,1994)S丘腦出血意識、深感覺及預后與SEP的關系

(王文靜,1994)SEP結果意

識深

感覺預

后清醒嗜睡正常異常痊愈好轉P15、N20消失46437P15波延遲42124P15波分化差,潛伏期正常2312SEP正常111合計11954713丘腦出血意識、深感覺及預后與SEP的關系

(王文靜,1994丘腦出血36小時,床旁檢測17小時后死亡丘腦出血36小時,床旁檢測17小時后死亡ABR顯示中腦病變ABR顯示中腦病變SEP完全消失SEP完全消失4.大腦半球病變(1)癲癇一般認為局限性癲癇的癲癇灶存在于與臨床癥狀相對應的大腦半球皮層內,對于局限性癲癇患者,無論己找到腦部病灶的繼發性癲癇,還是未能發現腦部病變依據的特發性癲癇,在其癲癇發作肢體對側的大腦半球內均存在著癲癇灶。朱幼麗等(1998)發現CT未發現腦部病變的N20波幅在癲癇灶側明顯高于對側,這種癲癇灶側誘發電位波幅的增大可能揭示相關神經元興奮閾值的降低及過度同步化放電;而CT發現癲癇灶側的N20波幅明顯低于對側,表明這部分患者在癲癇發作間歇期,病灶側大腦皮層的功能受到病變的抑制。4.大腦半球病變(1)癲癇皮層反射性肌陣攣是局限性或部分性癲癇的一部分,電刺激SEP則顯為巨大P25-N35成分。Shibasaki等(1985)認為,巨大SEP中含有向心性(afferent)和離心性(efferent)兩種成分,與癲癇密切相關的棘波增強了離心性成分,參與組成巨大SEP。皮層反射性肌陣攣是局限性或部分性癲癇的一部分,電刺激SEP則MRI顯示的腦萎縮患者SEPMRI顯示的腦萎縮患者SEP(2)帕金森病主要癥狀:全身肌緊張性增強、肌肉強直、隨意運動啟動困難、活動減少、動作遲緩和靜止性震顫,精細活動困難,多出現于上肢。肢體不隨意運動:肢體拮抗肌交替活動,震顫頻率恒定4~6Hz。有別于特發性震顫拮抗劑同步活動3~11Hz群放電,但肌電圖反映的肌震顫缺乏特異性,如特發性震顫有時也可見交替活動。大腦高級功能損害:認知障礙、精神障礙與多巴胺(DA)/乙酰膽堿(Ach)活性紊亂有關。(2)帕金森病主要癥狀:全身肌緊張性增強、肌肉強直、隨意運動①基底節對姿勢和運動的調節:直接通路與間接通路的相互作用直接通路:新皮層→新紋狀體→蒼白球內側部→丘腦(腹前核VA、腹外側核VL)→大腦皮層運動前區、前額葉通路。直接通路興奮時VA和VL的抑制作用減弱,興奮大腦皮層發動運動間接通路:新紋狀體和蒼白球內側部之間插入蒼白球外側部和丘腦底核的兩個中間接替過程的通路。間接通路興奮時,蒼白球外側部活動被抑制,對大腦皮層的運動發動產生抑制作用。①基底節對姿勢和運動的調節:直接通路與間接通路的相互作用直接②基底節對姿勢和運動的調節:黑質-紋狀體環路黑質致密部的DA能神經元作用于紋狀體促進直接通路的傳遞,對紋狀體神經元起抑制作用;黑子—紋狀體的Ach系統抑制間接通路的傳遞,對紋狀體神經元起易化作用。②基底節對姿勢和運動的調節:黑質-紋狀體環路黑質致密部的DA③帕金森病運動障礙的病理機制黑質病變——DA遞質系統的抑制功能降低,Ach遞質系統功能亢進,引起皮層活動減少和運動障礙。“運動閘門”機制——中樞神經系統對感覺沖動傳入具有選擇性,這種選擇性的機制之一是所謂的閘門作用(gating)。一種感覺沖動傳入對另一種感覺沖動傳入的抑制作用;正常人在運動過程及PD患者中,傳入到中央前區的感覺信息受到抑制。直接、間接通路平衡破壞——間接通路得到加強,直接通路減弱,繼而中央前回運動皮質神經元“點燃”效應降低,導致PD患者運動遲緩,執行動作開始時出現停頓或躊躇等。SMA——通過與中央后回之間的信息交換,間接接受軀體感覺傳入。SMA與姿勢控制和發音有關,啟動和調控自主運動。基底節中多巴胺的耗竭導致其投射的中央前皮質和SMA區活性下降。③帕金森病運動障礙的病理機制黑質病變——DA遞質系統的抑制功④帕金森病靜止性震顫的病理機制蒼白球和VL的活動過度使VL與運動皮層的反饋環路發生震蕩;中樞神經系統的各個水平上發生的交互抑制障礙,主動肌和拮抗肌的協調障礙;感覺處理障礙也在這種交互抑制障礙的發生中起了一定的作用。④帕金森病靜止性震顫的病理機制蒼白球和VL的活動過度使VL與52例帕金森病SEP各異常指標分布

(黃華品,2004)N13-N20IPLN20-P25AmpP22PLN13-P22IPLP22-N30Amp異常例數241820282736異常率(%)46.234.638.553.851.969.2下肢SEP的P40-N50復合波和上肢的P22-N30波一樣,在臨床治療的監測中有指導性價值52例帕金森病SEP各異常指標分布

(黃華品,2004)下肢病案1患者,女,59歲。帕金森病病史5年,左上肢靜止性震顫,運動困難,肌張力呈齒輪樣增高,右上肢無震顫,但肌張力增高,表面肌電圖顯示左前臂伸肌和屈肌交替活動,活動頻率恒定5Hz,符合帕金森病震顫特征。SEP的Cc’-Ac導聯各波潛伏期屬正常范圍,但F3’-A1導聯的P22波潛伏期延長(25.4ms),F4’-A2導聯的P22波潛伏期延長更為顯著(30.3ms),P22-N30波幅較對側降低。病案1患者,女,59歲。帕金森病病史5年,左上肢帕金森病肢體表面肌電圖和上肢SEP表現帕金森病肢體表面肌電圖和上肢SEP表現病案2患者,男,81歲。3年前因腦中風致下肢痙攣性癱瘓。現下肢僵硬,步行困難,細碎步態。PE:下肢呈齒輪狀肌張力增高,病理征(+);上

溫馨提示

- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。

- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。

- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。

- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。

- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。

- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。

- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

- 2025【技術咨詢合同(含技術指導、技術評估)】技術服務合同

- 采購合同協議書范本(3篇)

- 充電樁epc合同標準文本

- 二零二五版聯合創始人協議書入股分紅協議書

- 親子道德合同樣本

- 地產項目合作開發合同

- 二零二五版幼兒園教師招聘合同

- 勞動關系轉移三方協議書

- 認識鐘表教學設計

- 招投標聯合體協議書

- 新申請艾滋病篩查實驗室驗收指南

- 倉儲設備操作安全操作培訓

- 上海電機學院計算機C語言專升本題庫及答案

- 幼兒園公開課:大班語言《相反國》課件(優化版)

- 2023年寧波房地產市場年度報告

- 員工身心健康情況排查表

- 模擬小法庭劇本-校園欺凌

- 危險化學品經營企業安全評價細則

- 哈利波特與死亡圣器下雙語電影臺詞

- 10以內數字的分解和組成

- 課堂教學技能講座課件匯編

評論

0/150

提交評論